第二节 舆论思想的“东渐”

西学东渐在中国近世历史上,分为两个时期。第一个时期始于16世纪利玛窦东来,止于18世纪清政府对天主教的严禁和罗马教廷对耶稣会的解散。延续200年的西学东传的通道,在中西夹击中而断裂。这一历史时期的西学传播的主角是耶稣会传教士。第二个时期始于19世纪初,伴随着西方向东方殖民扩张的加剧,西学东渐趁势以新的方式出现,担当这轮西学东传先锋角色的还是传教士,不过不属于天主教耶稣会,而是属于基督教新教。英国传教士马礼逊是揭开新一轮西学东渐序幕的第一人。虽然两次西学东渐的先行者都是传教士,但两次西学传播有着本质上的差别。第一个时期的中国不是西洋人争夺的殖民地,而是他们觊觎的黄金国。第二个时期的中国在西洋人武力进攻下逐渐沦为半殖民地,成为他们眼中的掠夺对象。正如顾长声所言:“在鸦片战争前,传教士向西方介绍中国虽然受到种种局限,但一般来说,对中国还相当尊重。鸦片战争后,传教士向西方介绍中国时往往以征服者自居,向西方介绍中国时总的倾向是贬过于褒;虽然也不乏同情中国人民的介绍。”[46]本书所研究对象所处的历史背景正是西风东渐的第二个时期,以马礼逊、米怜、麦都思等为代表的传教士在东西文化交流的过程中扮演着重要的先导作用。

一、传教士成为急先锋

19世纪来华西方传教士的传播活动最初主要集中在南洋、通商口岸,翻译、编写、出版中文书刊。鸦片战争之后,通商口岸成为传播基地,半月形的东南沿海地区,成为中国率先接受西方影响的地区。虽然西学东渐的内容、进程受到很多因素的制约,如传播主体与受传对象的心理距离;传播媒介技术;译书方式;译书机构。但对于异质思想的传播,不同语言之间的翻译是传播的第一步,也是最容易发生误读与误传的要素。在传教士进行翻译工作的大部分时间里,西书中述是西书中译的基本模式,即由外国学者口译西书意思,由中国合作者润色加工,条理成文。诗无达诂,译无达译,从根本上说,任何翻译都有损益变异。中西文化本属不同文化系统,长久隔阂,翻译更为不易;以仅通中文大意、难解个中奥蕴的西人口译,已经打了一个折扣;加上不通西文、难得西方文化真谛的中国学者的笔述,又打了一个折扣。这样三转两折,以中文印刷符号呈现在读者面前的西方文化,已经加进了不少中国文化的成分。这在人文科学、社会科学等属于精神文化方面表现得尤为突出[47]。那么,传教士对“舆论”或Public Opinion是如何进行中文与洋文之间的翻译与传播的呢?

马礼逊1808年编纂中国第一部汉英字典《华英字典》(The Dictionary of Chinese),在中西文化交流史上产生了深远的影响。首先,为西方人,尤其是来华传教士学习中文提供了便利。《华英字典》出版后,受到欧洲各界尤其汉学界的普遍赞誉,并很快风靡欧洲大陆。其次,作为中国汉英字典编纂之先河,被以后来华传教士奉为“圭臬”。还有,它对日本英日字典的编纂产生了很大影响。《华英字典》出版后不久,就有日本翻译家准备把它译成日文。再有,对现代汉语新词的创制和中国近代文学从文言向白话的过渡也产生了很大影响,在《华英字典》中已包含许多现代汉语语词。通过对《华英字典》中有关“舆论”与“Public Opinion”字条的收录内容,本书试图考证中西文化交流的思想线索。

《华英字典》中没有“舆论”这个固定的双音节的字条,但分别地收录了“舆”与“论”。“舆”,From a wheel or carriage and a mortar held up with two hands.That part of a cart or carriage which sustains the load;the containing part;to sustain,applied to the lap of the earth;a traveling vehicle。译成中文是:从一个车轮或马车,用两只手握住迫击炮。这是一车或马车维持负载的一部分,包含一部分来维持,用来着地进行转圈,一种用来旅行的车辆。收录的与舆有关的词组有:堪舆先生;乘舆;堪舆;地舆图;权舆;舆人;舆宅。在这里,我们可以发现,舆人与舆论更为接近。舆人给出的英语是a Cartwright(车匠)[48]。

“论”,To discourse about;to discuss;to reason;to consult;to place ideas in proper order and express them.Name of an office;a surname。译成中文是:某种话题,以讨论,理性,协商,以在适当的地方,以便他们的想法和表达。办公室的名称,一个姓。收录与论有关的词组有:理论;推论;辩论;议论;论国政;论及;论经亦当达权;论事;论世;论断[49]。我们可以发现,论的含义较为统一固定。

“公”,from八Pa,“to turn the back up,”and厶Sze,“Selfish,”the opposite of that which is selfish and unjust.General;public;just;equitable;fair;the male of animals.A term of respect,addressed to persons;name of certain official situations;a title of nobility;name of certain stars;a surname。译成中文是:从八,“背”,从厶,“自私”,自私的和不公正的对面。一般,公共,公正,公平,公正;雄性动物;对他人表示长期尊重的固有称谓;专指某些官方事务;一种贵族头衔,对某些知名人士的尊称;姓氏[50]。

Public,General,公kung.The public,the community,公众kung chung,众百姓chung pǐh sing.The public,both officers of government and the people,统指政府官员与普遍民众chung jin kwan min[51].Opinion,view or sentiment of the mind,意见e keen[52]。从传教士马礼逊对于中英两种语言的理解上来看,Public Opinion中的Public与汉语中的“公”基本上是对等的,从文字本身表层的基本含义,较为准确地掌握了两种语言对于“舆”、“论”、“公”之间的翻译与交流。

除了语言文字翻译之外,传教士创办的近代报刊是中国人接触西学、了解西方的一扇重要窗口,它是近代中国人了解西方世界和学习西学的最早来源。西方传教士为了缓和中国人对基督教的抵触情绪,博取中国人对传教士的信任和尊重,他们从策略上将宣传西学作为传教的辅助手段,主观上是为了显示西方文明的优越性,客观上发挥了将西方近代科学知识传入中国的积极作用。例如《察世俗每月统纪传》曾发表《论行星》、《论月》、《轮彗星》、《论日食》、《论月食》等有关天文学的科普文章,向中国人解释了许多天文现象的科学道理。另外,在中国境内出版的第一家中文报刊《东西洋考每月统计传》则刊载《火蒸车》、《推务农之会》、《救五绝》等文章,介绍西方近代科技成就。鸦片战争后,教会报刊更是大力宣传西学,“天文”、“地理”、“格致之学”几乎成为中文报刊的必备栏目和必载内容。

虽然传教士所办报刊对西学的介绍大多较为粗浅,不成系统[53],但是中国人正是通过这些报刊初步了解西方近代先进的科学技术和资本主义社会制度,并开始认识到中国封建社会的落后,并逐步从“器物”层面转向“制度”层面,乃至中西文化深层差异的探悉。随着传教士报刊对西方政治文化、民主制度的介绍不断深入,对晚清封建士大夫的儒学思想产生极大的冲击,促发了中国近代民主思潮的兴起,反抗皇权专制的自由民主思想渐入人心。更为重要的是,传教士的自由办报活动本身就是对西方新闻自由理念的标榜与传播,来华传教士的办报活动示范性地将西方近代传媒理念和媒介文化引入中国。在外报的刺激和影响下,一些接触西方文化的知识分子开始尝试创办近代中文报刊,逐渐形成具有中国特色的新闻传播思想与舆论思想。

近代来华传教士把办学也作为其贯穿始终的传教士方式,而这种传教方式对中国近代社会产生了深远的影响。教会学校集中体现了西方近代科学、文化精神,体现了西方教育风格。它们在中国的出现,本是西学东渐的产物,它们的存在,又成了西学传播的源泉。一批又一批的学生,进入这些学校,接受西学熏陶以后,又带着西学散到各地,成为西学的“再传体”。从传播学角度来说,这种传播方式,是靠不断更换受传对象,一茬一茬学生,而扩大传播范围的,从整体上说,其传播内容无大更新。这与主要依靠不断更换传播内容、吸引受众、实施传播的报刊出版机构很不相同。这个传播特点决定了,创办越早的新式教会学校,在文化传播方面的意义越大[54]。

传教士除了通过办报与办学将西风吹向中国大地,他们还积极与中国士阶层积极来往,而他们的活动及言论亦广为那些具改革思想的士大夫所欢迎,将影响力直接对准“高级知识分子和各级当权人物”。这一思想在1891年广学会拟定的一个发行计划中,得到充分体现。按照这个计划,他们准备把《万国公报》送到下列人员手中:

(1)道台以上的高级文官2 289人;

(2)尉官以上的高级武官1 987人;

(3)府学以上的礼部官吏1 760人;

(4)专科以上学校的教育2 000人;

(5)居留在全国各省会、具有举人资格的候补官吏2 000人;

(6)下列各方面知识分子的5%:

①来京会试的人员;

②在二十行省内投考举人的人员;

③在全国253个府县投考秀才的人员。这三方面共3 000人;

(7)某些特别官吏及士大夫阶级的女眷及子女4 000人;

总计:17 036人。

传教士把他们认为有影响的人,几乎囊括无遗。因为,按照他们的说法,这些人“是满清帝国的灵魂和实际的统治者,所以很显然,如果要影响中国整个国家,我们就必须从这些人开始”(《创办广学会计划书》)[55]。虽然对于传教士来华传播活动的评价褒贬不一,批评者认为传教士怀着“完全渗透这个帝国并且有效地改变中国的舆论和行动”[56]的罪恶目的,但也有学者对传教士的积极作用给予了肯定,“传教士向中国传播西方文化,对中国封建社会的解体并逐渐演变为一个半封建社会起过一定的催化作用,他们给中国封建社会注入大量的西方资本主义文化,资本主义的价值观、伦理观和生活方式,客观上对中国近代化起了促进作用”[57]。不可否认的是,传教士作为西风东渐的急先锋,对民主思想、新闻自由、言论自由等观念的传播间接上对近代中国舆论思想的形成发挥先导的启蒙作用。

二、新兴买办阶级

传教士在中国进行文化传播活动中,通过雇用或者合作的方式吸引一批中国人充当中西文化的交流中介,这样的一群人被称作为买办阶级,也被定性为新兴的资产阶级。可以说,近代买办继传教士成为19世纪后半期中国社会经济生活中最为活跃的一群人,他们是近代中国最早一批和西方打交道的中国人,他们最先接触到西方文化,最先感受到西方近代资产阶级思想,在从事买办活动的同时,也积极地参与中西文化的交流。这些人通过对西方政治文化的接触与了解,根据中国传统的民本思想,最早发表了一系列有关参政议政的舆论思想的文章。例如,近代资产阶级思想家郑观应出身于买办,后来逐渐走上维新变法之路。他在1875年成书的《易言》中专门讨论了“议政”的问题,明确地批评封建专制压制言论,介绍西方资本主义民主制度,提出君主立宪的要求。他在《论议政》中写道:“所冀中国,上效三代之遗风,下仿泰西之良法,体察民情,博采众议,务使上下无扞格之虞,臣民泯异同之见,则长治久安之道,有可豫期者矣。”[58]

王韬与郑观应齐名,供职于英国传教士开办的墨海书馆,寓居香港,游历英法。某种意义上,他也是最早接触西方的文化买办。王韬在《重民》中写道,“泰西之立国有三:一曰君主之国,一曰民主之国,一曰君民共主之国。……一人主治于上而百执事万姓奔走于下,令出而必行,言出而莫违,此君主也。国家有事,下之议院,众以为可行则行,不可则止,统领但总其大成而已,此民主也。朝廷有兵刑礼乐赏罚诸大政,必集众于上下议院,君可而民否,不能行;民可而君否,亦不能行也,必君民意见相同,而后可颁之于远近,此君民共主也”[59]。王韬在《达民情》中同样进行了中西政治制度比较:“试观泰西各国,凡其骎骎日盛,财用充足,兵力雄强者,类皆君民一心,无论政治大小,悉经议院妥酌,然后举行。……中国则不然,民之所欲,上未必知之而与之也;民之所恶,上未必察之而勿之施也。”[60]“三代以上,君与民近而世治;三代以下,君与民日远而治道遂不古若。至于尊君卑臣,则自秦制始,于是堂廉高深,舆情隔阂,民之视君如仰天然,九阍之远,谁得而叩之?”[61]“善为治者,贵在求民之隐,达民之情,民以为不便者不必行,民以不可者不必强,察其疴痒而煦其疾痛,民之与官有如子弟之于父史,则境无不治矣。古者有塾,党有庠,乡有校,读法悬书,月必一举,苟有不洽于民情者,民皆得而言之。上无私政,则下无私议。以是亲民之官,其为政不敢大拂乎民心,诚恐一为众人所不许,即不能保其身家,是虽三代以下而犹有古风焉”[62]。“窃以为治国之道,此则犹近于古也”。

近代第一批较为深入接触西方文化的代表人物郑观应与王韬都不约而同地将“舆情隔阂”作为君主专制的最大之弊端,指出议会制度是“通上下之情”的良法。可见,在西风东渐的早期,西方议会制度对近代中国舆论思想的形成有着重要的影响作用。在对近代有关舆论思想的论述中,我们可以发现将舆论与西方议会制度联系在一起的文献还是较多的。例如,《东方杂志》有专文论述道:“至中古世之有知识者,已知帝王不足代表民意矣。然却于积威,无从摆脱。于是贤人君子,欲防帝王之作恶,乃时时以政治之良恶是否合民意为标准,造作言论,以上格君心,下关舆论。盖亦不得已之方法也。不料欧西各国,乃有立宪政体民选议会之创设,夺君主代表民意之席,而予之平民,以渺无凭证之理论,而使之实现。此固出于东方政治家之意外,使古圣贤者有知,当亦必乐于赞成也。”[63]此外,将西方民主制度与中国三代故事相比附,这在近代也具有普遍性,前起魏源,下迄康有为,都是这么说的。中国缺乏学习外国的传统,却有敬祖法古的传统,把议会制度说成中国古已有之,正是这种文化心理的表现[64]。进而言之,近代中国舆论思想受到西方民主思想与中国民本思想的双重影响。

三、留学生群体

20世纪之后,随着近代知识精英的转型,产生了学术分工与知识分工,一批学者专门对舆论进行研究,从而对西方的学术思想与专著进行了系统地传播与引介。成长起来的学者绝大部分都有留学海外的经历,而留学生也正是近代中西文化交流的先锋使者和有效媒介。从源头来讲,留学生是西学东渐的产物;从本质而论,留学运动又是向西方学习的形式;从文化交流的视角来看,留学生又是近代中西文化交流的重要组成部分和主要代表,是晚清以来西学东渐的桥梁和中介。由于留学生的作用,不仅形成了晚清以来世界文化史上空前的中西文化交流,也触发了舆论思想的中西传播,引进了大量相关的西方理论性著作与文章。

塔德(其社会学理论一般用来论证公众与群众、暗示与模仿与舆论形成)、布赖斯(其理论在舆论、政治、宪法、民治等方面广泛引用)、奥尔波特(其舆论研究成果在舆论的定义与概念辨析方面会被近代学者使用),还有法国思想家卢梭(《社会契约论》)、美国政治专栏作家李普曼(《公共舆论》)、英国法学家梅茵(《平民政府》)、罗威尔(《公共意见与平民政治》),这些西方学者的思想成为近代中国舆论思想学术研究的权威引证。再如,发表于1936年的《关于舆论的本质与新闻政策之考察》中所讨论的“舆论之三种形态”(固态的、液态的、气态的)的思想,极有可能来自德国社会学家费迪南德·滕尼斯的著作,如发表于1922年的《公共舆论批判》(Kritik der offentlichen Meinung;英语译本为:Critique of Public Opinion)。滕尼斯被后人记忆的贡献在于对礼俗社会与法理社会的辨析,但是该书保留着公共舆论分析中前后一致的连贯部分,对出版的意见(published opinion)、公共舆论(public opinion)和公众的意见(opinion of the public)之间寻求理论与历史的分析,对宗教与公共舆论之间的关系进行理论化,分析了三种公共的意见的“集合状态”(气体、液体和固体)(gaseous,fluid and solid)[65]。

进入20世纪之后,随着中西交流的扩大,留学生以及由留学生成长起来的学者型专家人才成为中西舆论思想传播过程中的主力军,他们作为中西文化传播的思想中介,将“西洋书”中的舆论思想带到了中国。例如,最早讨论系统讨论舆论定义与思想的徐宝璜曾留学美国密歇根大学。再如,较早引用李普曼的“刻版印象”的汪英宾相继留学于美国密苏里大学与哥伦比亚大学的新闻学院[66]。正如有文写道,“盖学生者,实能于各种社会中独树一帜,有吸取新思想之资地,有翕受新感情之脑筋,有担任新中国之学问……直接承受之力,不得不以学生为之媒”[67]。把学生或留学生视作引外来思想为内在变革的“触媒”,这在中国历史上是从来不曾有过的,突出了学生这一群体在近代中国思想变迁过程中的特殊地位。

黄宗智将留学生称作为具有“文化双重性”的群体。中国近现代史上的双重文化人和文化双重性是非常普遍的,例如有留学背景的政治高层领导人,经济、法律、文化名人,特别是在高等教育与智识活动领域的大部分专家学者都具有留学海外的经历,他们在中西文化的传播与对话中扮演着极其重要的角色。近代中国文献资料中所保留下的大量有关舆论思想的学术研究文章,同样证明了留学生群体是步入20世纪之后舆论思想跨语际交流中的重要传播中介。留学美国或其他西方国家的风潮至少可以追溯到1911年,当时的中国政府开始有计划地派出学生(利用庚子赔款)到西方国家学习。最多的时候一年派出将近1 000人,大约1/4去美国,其余的去欧洲。对于中国来说,日本是西方的主要“阐释者”,因此留学日本开始的时间更早,人数更多。在两个高峰年,1905年和1935年,分别达到8 000人和6 000人之多。当然,这些留学生绝大部分攻读的是理工方面的专科,只有极少部分从事文科方面的研究。但总的说来,他们都属于一个具有文化双重性的群体。一般情况下,这些留学生运用英语(或其他欧洲语言)和汉语一样自如或近乎自如,而且受西方文化的影响并不弱于中国文化[68]。在近现代中国,文化双重性不仅体现在一些杰出的个人身上,而且体现在一个长期的根本的变化过程之中。在思想领域,“五四”运动力倡大规模移植西方文化,深刻地塑造了当时的整整一代人及其后继者。在法律领域,支配着法庭诉讼的现代法典起初完全翻版于德国(经由日本),在逐步适应中国现实的过程中,最终形成了一个十足的双重文化版本。在教育领域,制度设计的蓝国几乎完全是西方式的(其中有很多也是经由日本介绍到中国),当它融入中国的社会背景之后,所形成的学校和大学体制说到底也是双重文化式的[69]。根据黄宗智的“文化双重性”的概念,我们也可以推论出近代中国的舆论思想的形成同样具有“文化双重性”的特点,既有西方舆论思想的直接引入,也有传统中国文化思想的选择性接受与融合,因而我们不能简单地将认为近代中国舆论思想的形成是简单的替代或者套用,其过程有着深刻的思想逻辑关系。

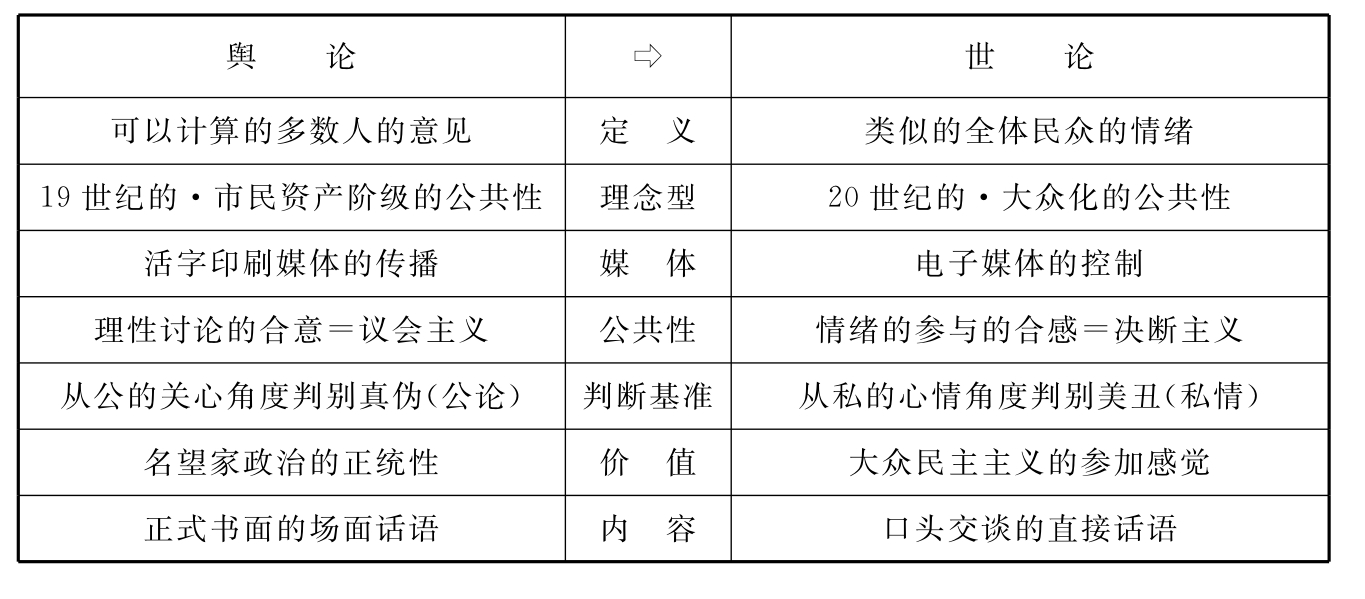

中国青年学子留学日本是近代中西交流进程中一个重要的现象,正所谓“借道东洋学西洋”,日本在传播西学的过程发挥着桥梁作用。舆论思想的跨文化传播不能忽视日本舆论思想的考察。事实上,在日语中可以找到舆论的汉字(輿論,日语注音よろん,yoroh),但与舆论相对的,还有一个概念,即世论。根据日本学者的研究,明治时代世论与舆论并没有正式收录到词典之中,直到1901年的《和英大辞典》中才发现了类似于舆论与世论这一组概念,但这一组概念有着各自特定的内涵,并且有着本质的区别。舆论对应的是英语中的“public opinion”(公的な意見),世论对应的是英语中的“popular sentiments”(世間の雰囲気)。但在明治天皇的两份文书中,对于舆论与世论就进行了明确的区分。例如,明治初年的《五箇条的御誓文》中定义舆论是经过正式会议讨论后的意见。在《军人敕谕》中将世论定义为迷惑误导政治决策的一些非理性的意见。可见,舆论是令人尊重的理性意见,而世论是引起骚乱的煽动性言论。特别是1925年(大正14年),在《普通选举法》中明文规定舆论是理性的讨论,世论是情感的共通。然而,第一次世界大战发生后,由于战争的宣传需要,日本当局开始实行统制体制。19世纪建立在市民的公共性基础上的舆论思想逐渐终结,而大众的公共性占据舆论思想的主导地位,世论与舆论之间的界线逐渐消失,以大众风潮为特征的世论取代了理性讨论的舆论,这种现象被日本学者称为“舆论的世论化”[70]。可以推测,近代中国使用舆论这个专有术语指代英语中的“public opinion”,极有可能受到日本翻译的影响。例如,最早对舆论进行学理性定义的胡汉民、梁启超等近代名士都有留学或旅居于日本的经历,而当时对舆论思想进行整理与传播之时也正处于留学或旅居于日本的前后。然而,令人遗憾的是,率先完成现代化国家转型的日本的舆论思想的形成过程中,还有另一个与之相生相息、密切相关的概念“世论”,被留日精英人士所忽视,从而使得近代中国舆论思想有一些矛盾不清之处,并且会随着制度与时代环境的更替而摇摆不定,具有双重标准的论调色彩。

表6-1 日语中的舆论与世论的定义[71]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。