省外流入人口变动对浙江人口发展的影响

一、前言

浙江作为市场化改革的先行省份,人口流动已成为经济、社会发展的突出特征,吸引了大量的外来务工人员到浙江就业。第六次人口普查数据表明,2010年浙江迁移流动人口已达2274.40万人,其中省际迁移流动人口1466.62万人,占全省迁移流动人口的64.5%。浙江省在1990年“四普”及1987年、1995年全国人口抽样调查时都是人口净迁出大省,而2000年一跃而成为第六大净迁入省(华东师范大学人口所,2005)。这是我省长期坚持市场经济探索、厚积薄发的必然结果。省际人口迁移流动已从净流出转为净流入,从细流逐步形成巨流,成为浙江社会经济发展进程中不可忽视的因素。它是市场经济要素发育成长的重要指征,同时,反映着与经济社会文化环境以及资源因素互动下,劳动力资源转移、吸纳及重新分布的演变态势。因此,研究浙江省省际人口迁移流动是十分有意义的。

(一)国内外研究现状述评

西方发达国家有关人口迁移的理论较多,从古典经济学的创始人威廉·配第,到当代诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼,提出了诸多的迁移理论,如著名的“推——拉”理论、刘易斯的发展中国家劳动力转移的二元经济模型、托达罗的预期收入理论、舒尔茨的人力资本理论,对国内的人口迁移理论和实证研究影响深远。随着发达国家城市化达到成熟阶段,人口进入老龄化社会,劳动力短缺,学者们转而开始研究国际迁移对迁入国的影响。如Francesc Ortega和Giovanni Peri(2009)对1980—2005欧盟国家国际人口迁移的原因及效应进行研究,Gordon H.Hanson(2008)研究国际劳动力迁移对劳动力市场的影响,但国际迁移与国内区域迁移存在明显的差异,国际迁移可以通过移民政策或配额可以控制净迁入人口。

20世纪90年代以来,中国的地区间人口流动成为学术界关心的话题。丁金宏(1994)、段成荣(2000、2001)、黄宁阳、龚梦(2010)、朱杰(2010)、王新军、刘玮玮(2010)根据人口普查和人口抽样调查数据,利用人口学或经济学的方法,对中国地区间迁移人口流动的总体特征、结构变化、影响因素或迁移流动原因进行分析;严善平(1998、2007)、王国霞(2008)对人口迁移流动的内在机制进行剖析;王桂新(2000、2003)、李薇(2008)对省际人口迁移的区域模式及其特征进行研究;李树茁(1994)、王桂新(1996、2005)对省际人口迁移与区域经济增长关系作了定性和定量的分析。少数学者涉及省际迁移对区域人口发展的影响(李玲,2002;莫国芳等,2004)。上述研究取得了一些有价值的成果,推进了中国省际人口迁移问题的研究,但也存在一些局限、不足或有待深化之处,主要有两点:一是大多数研究主要是从宏观、全局层面着眼,这非常重要,但往往只利用了某一次的调查数据,没有很好地把握人口迁移流动机制的动态变化,现实还特别需要我们从局部区域的层面去考察迁移流动人口的流向变动规律,如浙江目前已吸收了非常多的流动人口,今后会吸引更多还是更少的流动人口呢?从减轻迁移流动人口带来的资源环境压力的角度出发,希望未来流入浙江的人口会逐渐减少,这种希望能实现吗?二是对省际迁移人口流动的特征及其与经济发展之间的关系分析的较多,但对迁入地人口自身发展,如人口总量、自然结构(年龄、性别)、人口素质及人口空间分布的影响研究较少。

本报告利用第六次人口普查资料,结合2000年人口普查数据及相关的社会经济数据,动态分析省外迁移流入我省人口的年龄、性别结构、职业、受教育程度、城乡及区域分布变化,定性和定量分析影响省外流入人口的经济、社会发展、地理空间分布以及制度等宏微观因素,探索影响我省未来人口发展的趋势的因素,提出有针对性的省外流入人口的引导调控措施。

(二)资料来源及主要研究方法

本文数据来源主要来自第五次、第六次全国人口普查资料,若无特殊说明,均来源于此。文中“省外”定义是指除浙江省外中国大陆其他省、直辖市和自治区(暂不包括港澳台地区)。省外流入人口定义为居住在浙江省半年以上,户口在省外,或居住在浙江省半年以内,离开省外户口登记地半年以上的流动人口。

二、省外流入人口的现状及时空变化

(一)流入人口规模1182.4万人,占总人口的21.7%

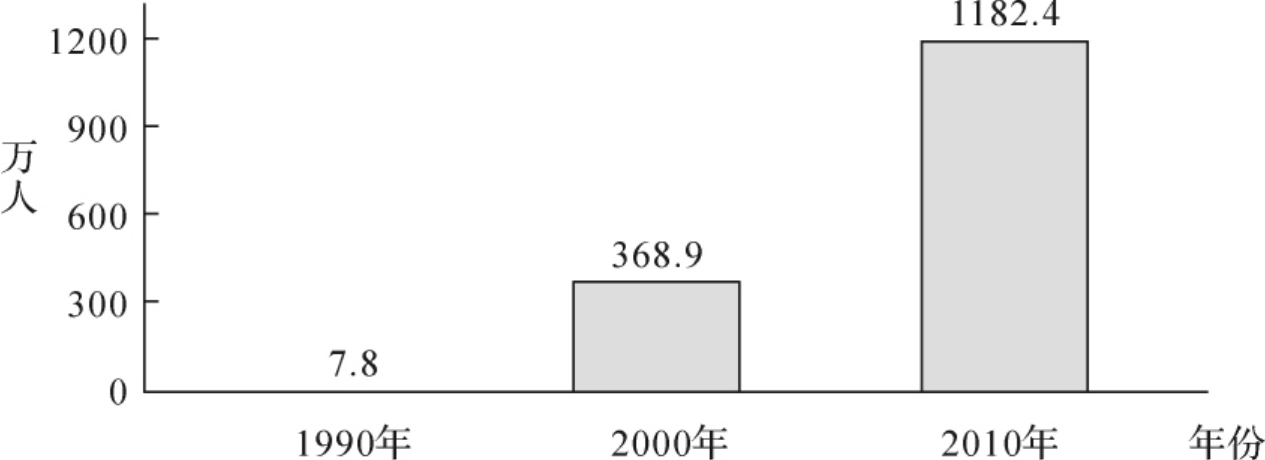

从2000年到2010年的十年间,浙江省外流入人口变化最大特点:流量大、增速快。2010年,全省的省外流入人口为1182.40万人,占全部常住人口的21.72%,即每5个常住人口中就有1人以上来自省外。与2000年相比,流入人口增加了813.5万人,增幅高达220.5%,年均增长率高达12.4%,比常住人口年均增长率1.5%高10.9个百分点(见表2.1、图2.1)。

表2.1 2000—2010年普查年省外人口流入状况

从人口增量来看,2000—2010年,全省常住人口总量增加的765.71万人中,如扣除同期我省常住人口自然增长人数219万(按统计公报计算)和省际户籍净迁入人数(按公安户籍统计数)约80万,还有465万人口是省外净流入人口增加所致,占人口普查期间总人口增量的60.7%。由此表明,流入人口的增加在人口增量中起着主导作用,也是我省人口总量快速增长的主要因素。与此同时,十年间全省户籍人口仅增加了246.7万人,只是省外流入人口的20.9%。省外人口的快速流入,已成为新世纪我省常住人口大幅增长的主要原因。

图2.1 省外流入人口变化趋势

从全国省际流动人口规模看,2010年,全国按户口登记地在省外的人口达8587.6万人,其中,省外流入广东的人口为2149.8万人,占全国省际流动人口的25.0%,居首位;省外流入浙江的人口达1182.4万人,占13.8%,仅次于广东,居第二位。和2000年相比,省外流入浙江人口的比重从占8.7%,提高了5.1个百分点,而广东从35.5%下降了15.5个百分点。省际人口迁移总量的大幅增长是浙江经济发展高活力的一种社会反映。

(二)流入人口以劳动年龄人口为主,男性多于女性

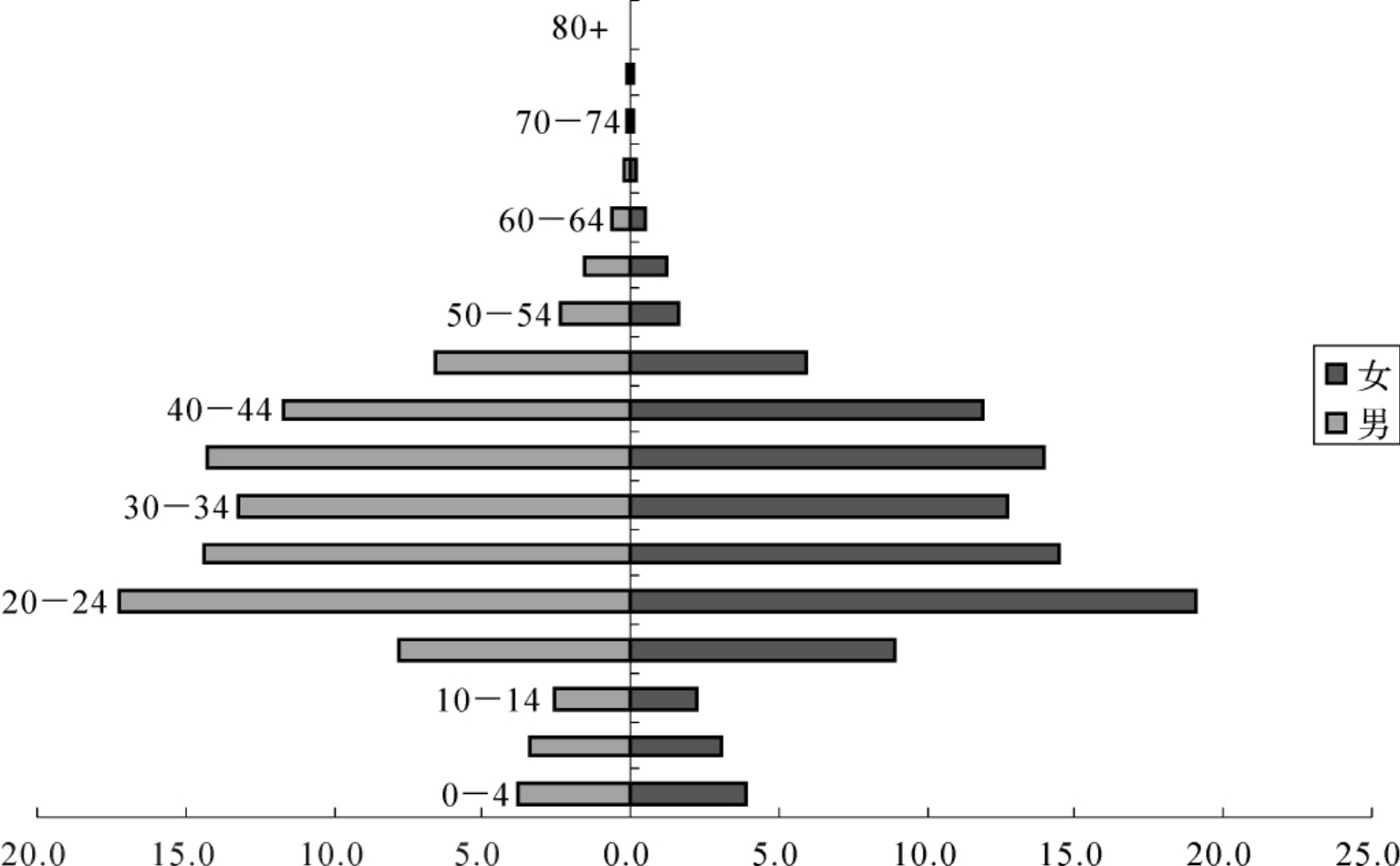

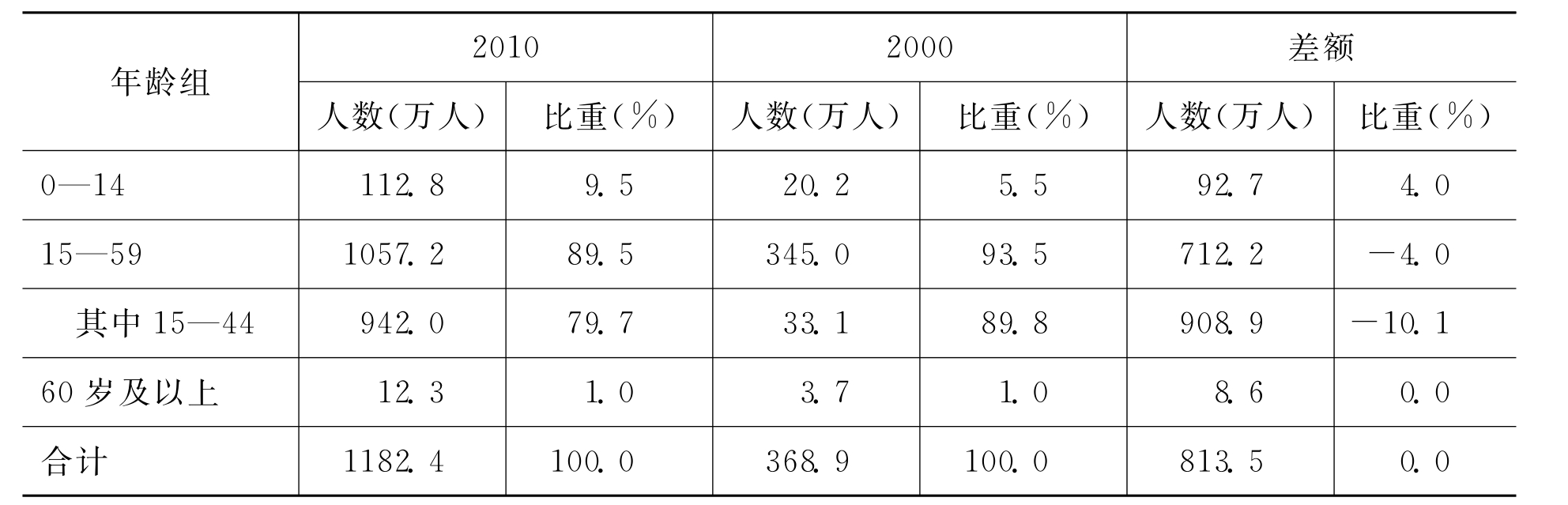

分年龄看,省外流入人口仍以中青年劳动年龄人口为主。2010年,在1182.4万人省外流入人口中,15—59岁的省外流入人口为1057.2万人,占流入人口总量的89.4%,老年人口比重仅占1.0%(见图2.2)。这也验证了人口迁移理论中,迁移流动人口以年轻人为主的年龄选择性特点。

图2.2 2010年省外流入人口年龄金字塔

同时,由于省外流入人口不仅数量大,而且年龄结构相对较年轻,延缓了我省人口老龄化的速度。2010年,我省户籍人口中60岁及以上人口的比重为16.42%,比常住人口高2.5个百分点;而流入浙江的省外常住人口中,60岁及以上人口的比重只占1.0%,近90%的省外人口是15—59岁的劳动年龄人口,有效缓减了我省常住人口老龄化速度。

与2000年相比,省外流入人口的年龄结构出现了两个方面的显著变化:

一是少儿人口比重提高。2010年,全省省外流入人口中,0—14岁少儿人口达到112.8万人,是2000年20.2万人的5.6倍,占全部省外人口的比重达到9.5%,比2000年的5.5%提高了4.0个百分点,年均增长率高达19.1%,比省外流入人口年均增长率12.4%高6.7个百分点。

二是年轻劳动力比重下降。2010年,省外流入人口中15—44岁为942.0万人,占流入人口比重的79.7%,和2000年相比,比重下降了10.1个百分点。省外流入年轻劳动力人口比重的下降,使省外流入浙江人口的平均年龄由2000年的26.9岁提高到2010年的29.7岁,提高了2.8岁。

表2.2 2000—2010年省外流入人口的年龄构成

注:2000年资料来自浙江“五普”长表9.5%抽样比推算。

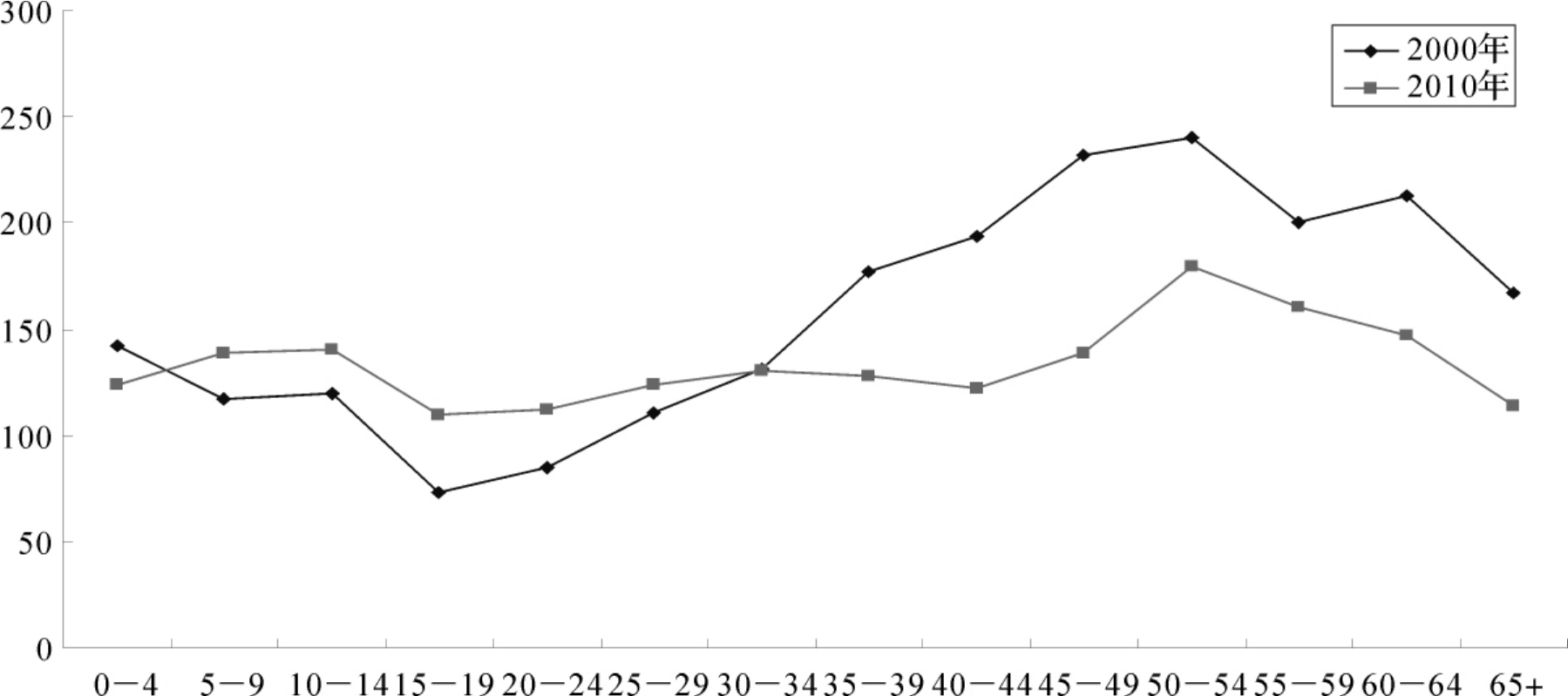

从性别看,省外流入人口中男性占多数,30岁前性别比有上升趋势,30岁后性别比明显的下降。2010年,省外流入人口中,男性人口为656.4万人,占55.5%,女性人口为525.9万人,占44.5%,性别比为124.8。与2000年相比,2010年流入人口的总性别比略有上升,但年龄别性别比变化幅度趋于缩小。在30岁以前,2010年流入人口的性别比大于2000年,0—4岁除外,30岁以后,省外流入人口的性别比小于2000年。这表明,10年来省外流入人口逐步从原来的丈夫一人独自流入为主的模式,逐步转变为以举家流入,尤其是夫妻两人同时流入的模式(见图2.3)。

图2.3 2000—2010年省外流入浙江人口年龄别性别比

(三)流入人口受教育程度为初中最普遍,人均受教育为8.6年

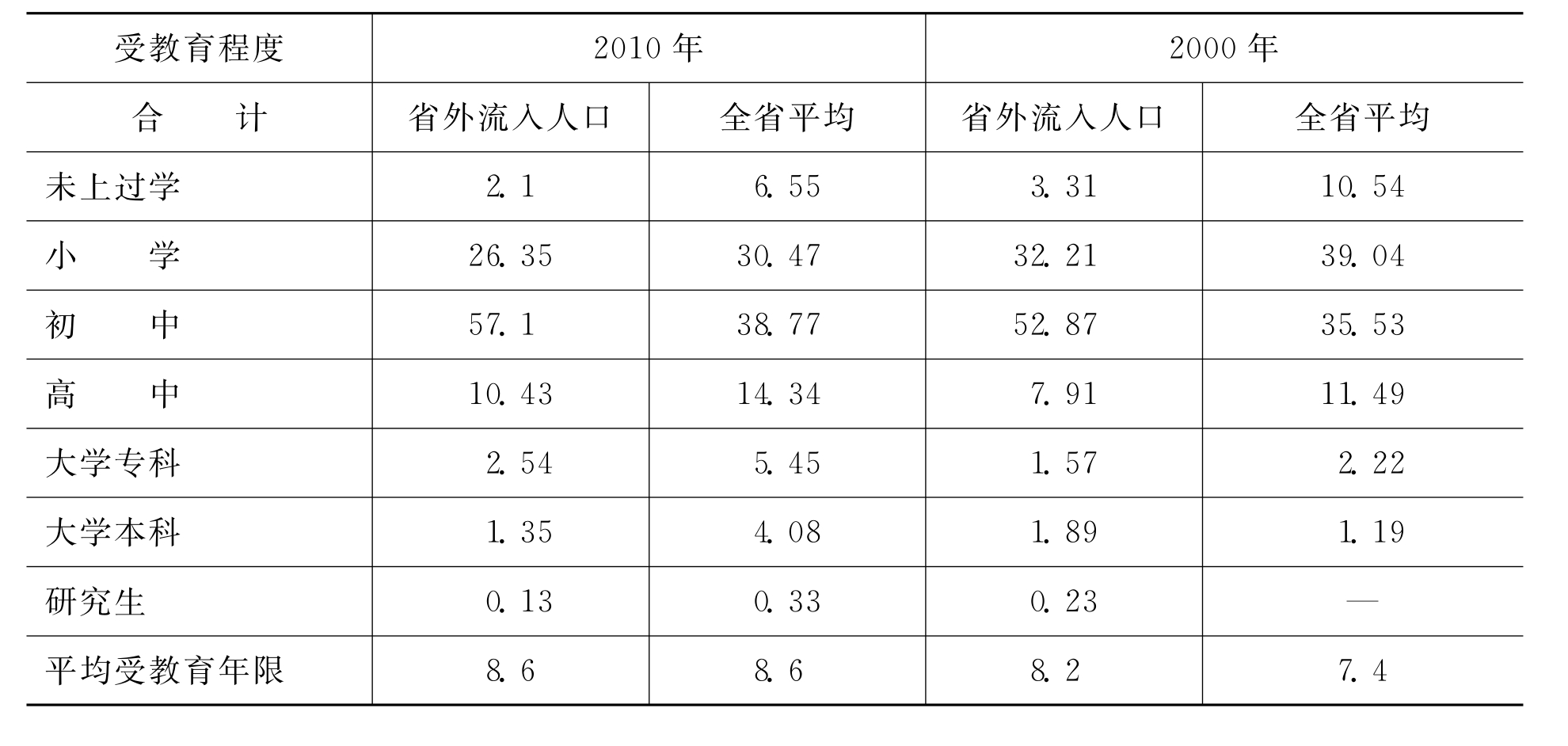

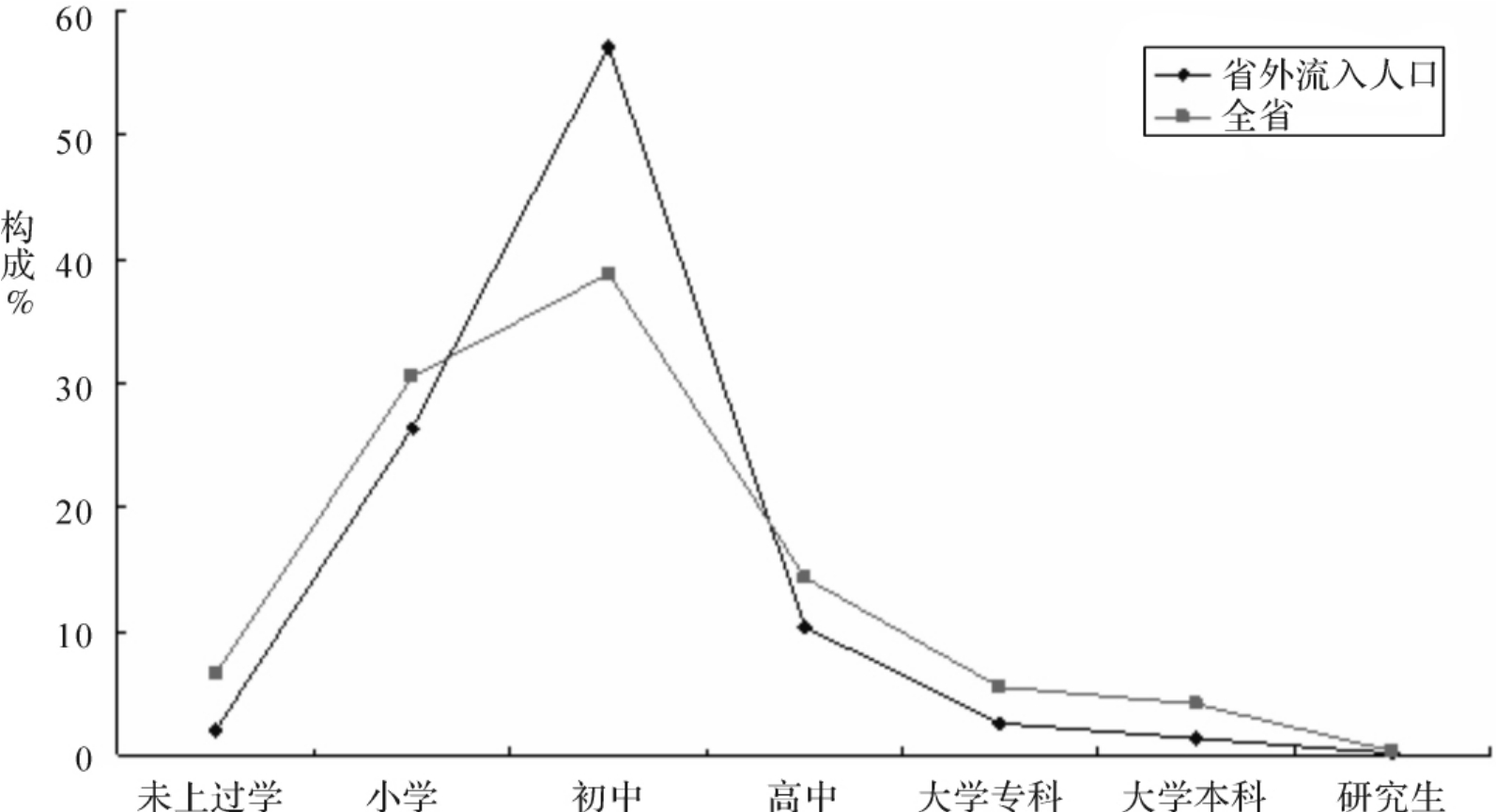

省外流入人口的受教育程度以初中为主,人均受教育年限为8.6年。2010年,全省6岁及以上省外流入人口的受教育程度以初中为主,占6岁及以上流入人口的57.10%,小学和未上过学的比重分别占2.10%和26.35%,初中及以下人口比重合计为85.6%,仍占绝对多数。与此同时,具有高中受教育程度的比重占10.43%,大专及以上高学历的省外人才流入45.3万人,只占4.0%。和2000年相比,省外净流入人口受教育程度逐步提高,未上过学和小学程度的人口占比重分别下降了1.2个和5.9个百分点,初中及以上受教育比重均有上升,其中初中和高中受教育程度分别提高了4.2个和2.5个百分点。值得注意的是,省外流入人口中,本科及以上高学历人口所占的比重下降了0.6个百分点(见表2.3)。

表2.3 浙江省外6岁及以上流入人口及全省常住人口受教育程度构成

外来流入人口人均受教育年限为8.6年,与全省平均水平持平。2010年,省外流入人口的人均受教育年限8.6年,与我省平均水平持平,但受教育程度构成有明显的差异(见表2.3,图2.4)。从图2.3看到,我省6岁及以上人口的受教育程度,是两头高中间低,即小学和未上过学的比重、高中及以上受教育程度高于流入人口,初中受教育程度所占的比重比流入人口低18.3个百分点,从而使人均受教育年限持平。

这可能与人口年龄结构有关,因为全省常住人口的年龄构成中,60岁及以上老年人口比重13.89%,而省外流入人口的比重仅为1.04%,而60岁及以上老年人口的文盲率为27.5%,65岁及以上老年人口的文盲率高达34.3%。

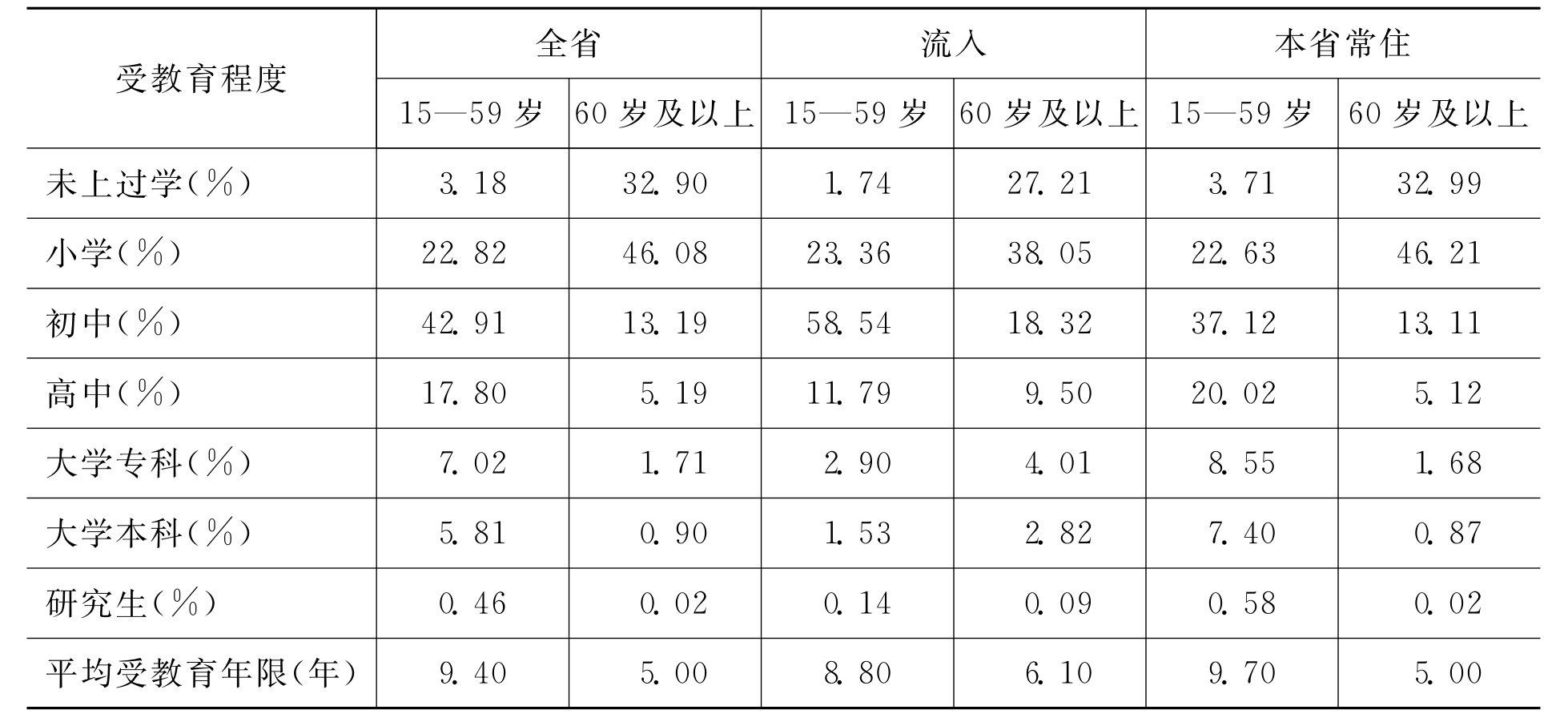

为了消除人口年龄结构的影响,我们计算了分年龄的流入人口和全省平均及本省常住人口的人均受教育年限,考虑到6—14岁少儿人口仍处在就学年龄,因此只计算15岁及以上人口的受教育年限,结果见表2.4。

图2.4 2010年浙江省外流入人口与全省常住人口受教育程度比较

表2.4 2010年份年龄省外流入人口与常住人口受教育程度比较

从表2.4看到,15—59岁劳动力年龄人口的人均受教育年限,省外流入人口为8.8年,低于本省常住人口9.7年平均水平0.9年,也低于全省9.4的平均水平;60及以上老年人口的平均受教育年限,省外流入人口6.1年,高于本省常住人口5.0的平均水平1.1年。即省外流入人口的平均受教育年限,劳动力年龄低于全省平均水平,老年人口高于全省平均水平。

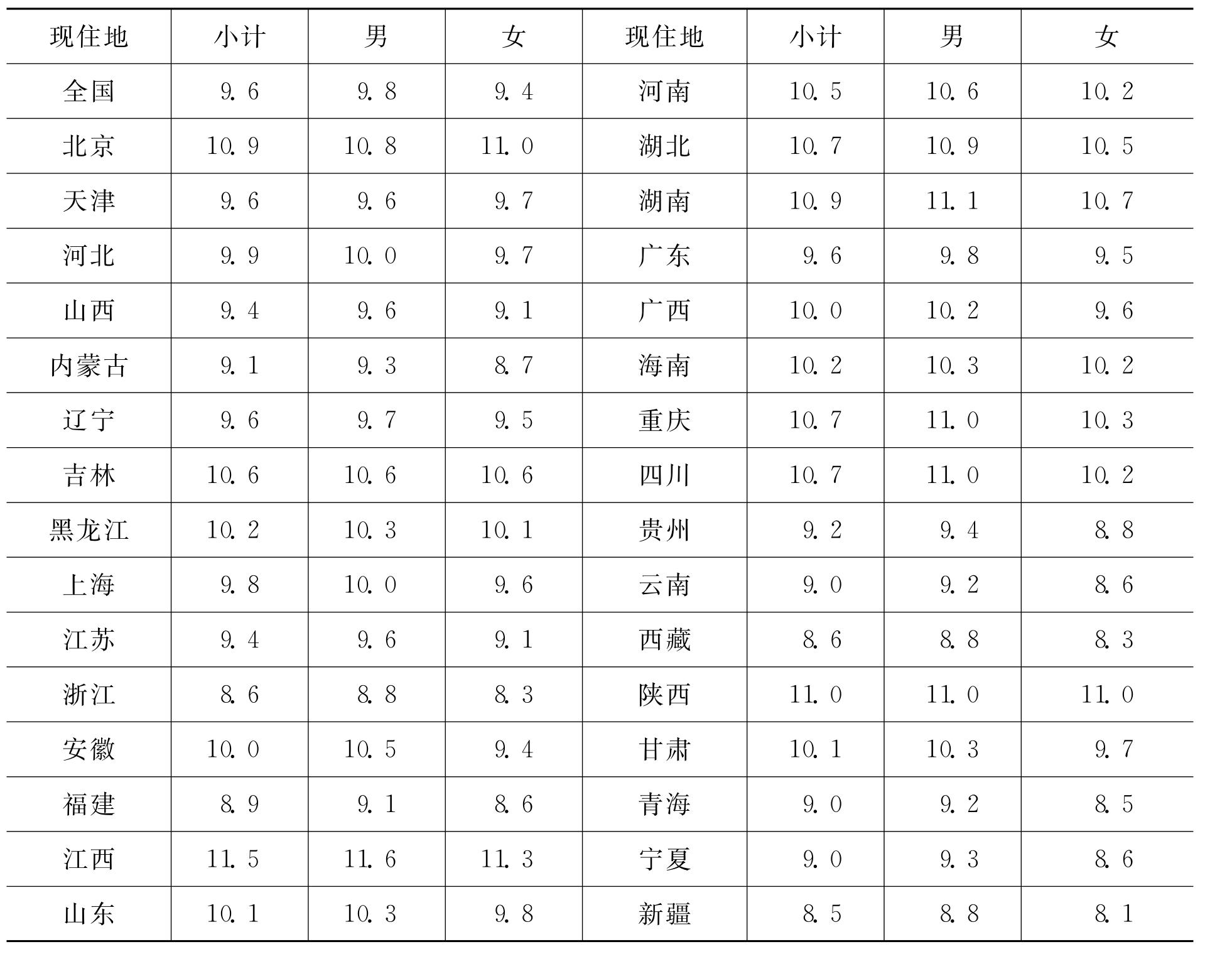

省外流入人口的平均受教育年限低于全国省际流动人口的平均水平,并列倒数第2位。“六普”资料表明,2010年,6岁及以上户口登记地在省外的8265.3万迁移流动人口中,流入浙江的外来人口人均受教育年限为8.6年,低于全国9.6年的平均水平1.0年(见表2.5)。分省看,省际流动人口人均受教育水平最高的是江西省和陕西省,超过11年,分别为11.5年和11.0年;北京和湖南并列第3位,为10.9年;浙江8.6年仅高于新疆,与西藏自治区持平,并列倒数第2位,不仅低于上海市平均水平1.2年,也低于江苏省0.8年,在长三角地区名列最后。为什么来浙江的流动人口的受教育水平较低,是否与我省轻、小、集、加的劳动密集型的产业结构有关?这是值得我们深思的。

表2.5 2010年浙江与全国分省外来人口平均受教育年限比较

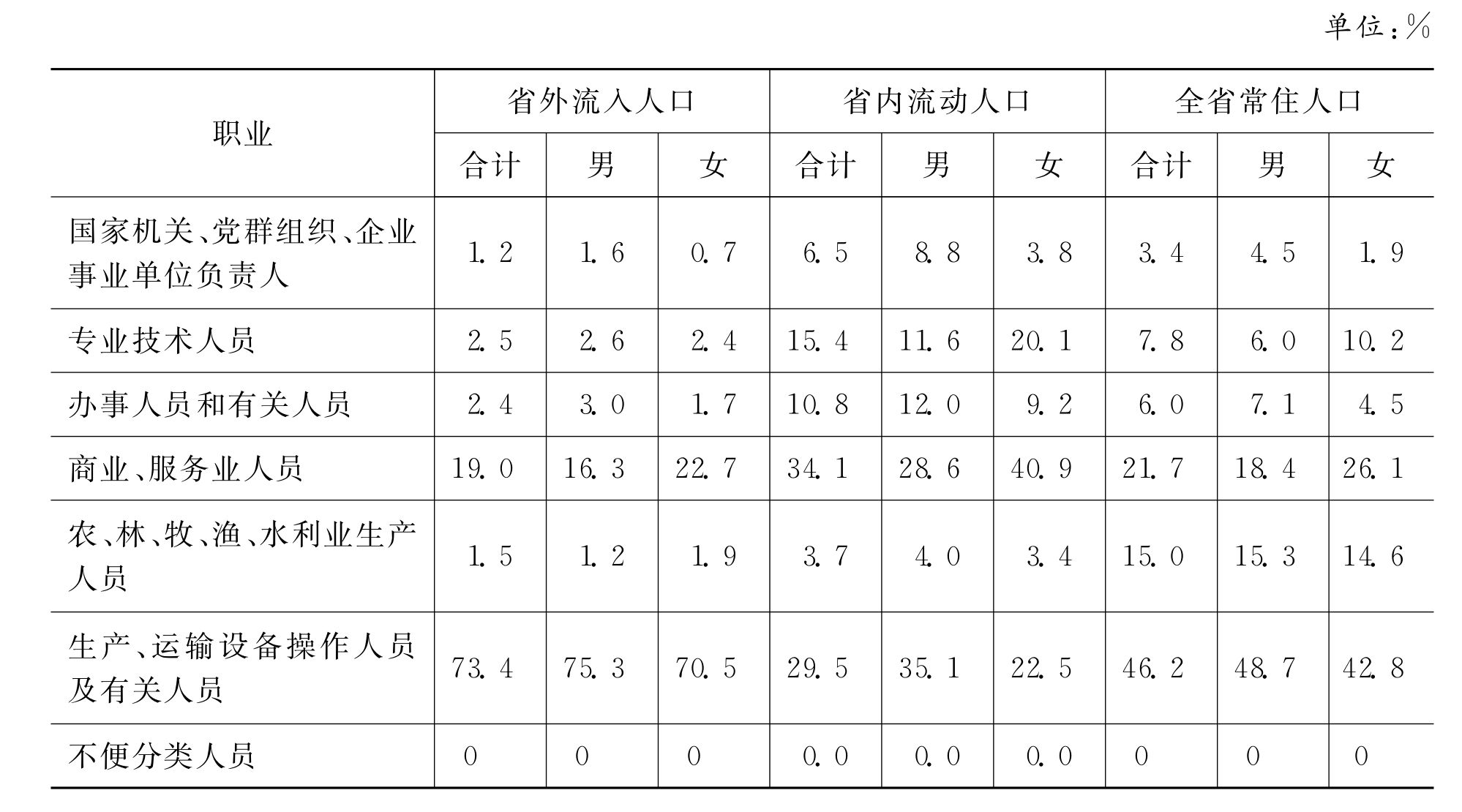

(四)流入人口的职业以体力劳动为主,工人占73.4%

我国的职业分类在一定程度上反映着职业的社会分层(南开大学人口与发展研究所,2005)。“六普”资料显示,2010年,省外流入人口的职业构成,以体力劳动为主,其中以生产、运输设备操作人员及有关人员为主体,占73.3%,第二产业仍然是吸纳省外人口就业的主渠道;其次是商业、服务业人员占19.0%,二者合计92.4%;与省内流动人口的职业相比,虽然仍以体力劳动为主,但商业、服务人员居首位,占34.1%,而生产、运输设备操作人员及有关人员占29.5%,居第二位;高端职业或需要脑力劳动的职业,如国家机关、党群组织、企业事业单位负责人、专业技术人员所占的比重明显偏低。这可能与外来流入人口受过高等教育的人才规模小、比重低有关。

表2.6 2010年浙江省外流入人口和全省常住人口的职业构成

(五)省外流入人口中有92%以上来自农村,74%以上居住在城镇地区

省外流入人口主流是农村向城镇流动。人口迁出地“六普”分乡、镇居委、镇村委和街道四种类型。本文把乡与镇村委归入农村,镇居委和街道归入城镇统计,这是符合中国国情的,也易为国际认知。根据这样的分类,2010年,省外流入人口的迁出地为农村占92.3%。另一方面,从人口迁入地看,“六普”按居住地类型分为城市、镇和乡村三种,我省的城市和镇吸纳了877.3万人,占流入人口的74.2%,即近3/4的外来人口选择在城镇居住,说明省外流入人口主流是农村向城镇流动(见表2.7)。同时,这些流入浙江城镇的人口,占浙江城镇人口总量的26.1%。流动人口已经成为我省城镇人口的重要组成部分。

表2.7 按现住地、户口登记地类型分的户口登记地在外乡镇街道人口

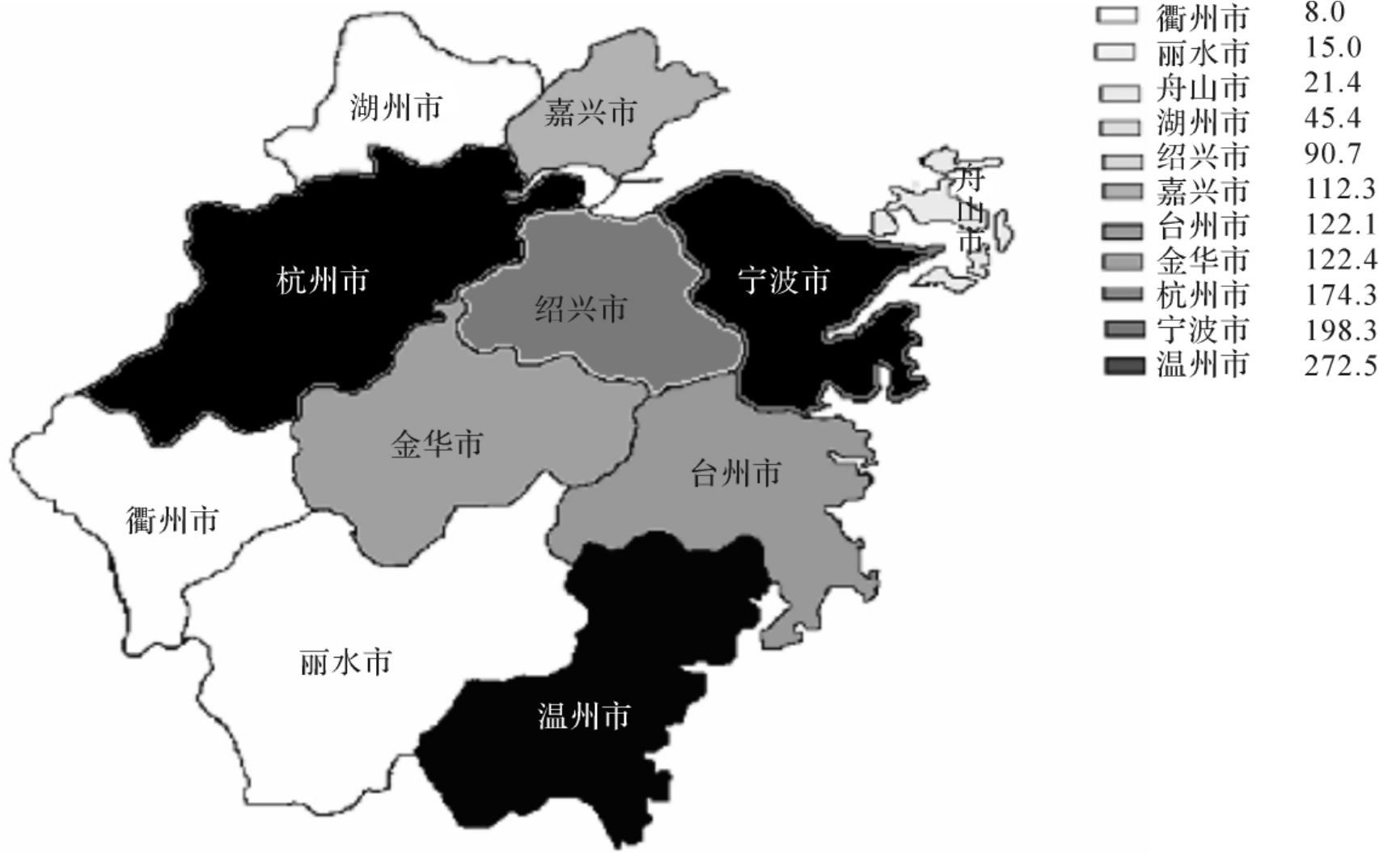

(六)省外流入人口地区分布温宁杭居前三,分布集中而非均衡

2010年,各市流入量大致可划分成四个量级:第一级是数量最多的,超过150万人,有温州市、宁波市和杭州市,吸纳了54.5%的省外流入人口(见表2.8);第二级是流入人口数量相对较多,在100—150万人之间,包括金华市、台州市和嘉兴市;第三级是数量相对较少的,在50—100万人之间,只有绍兴市;其余的湖州市、舟山市、丽水市和衢州市属数量相对较小的第四级,占全省省际迁移流动人口的7.6%(见图2.5)。

图2.5 省外流入人口的区域分布图

温州、宁波、杭州是省外流入浙江人口最多的三个市,这一方面表明,省外流入人口是追逐经济潮流,因为这三个市是浙江省经济发达、劳动力市场就业吸纳能力较强的城市,经济与区域的差异正是流入人口流向的主要驱动力。另一方面受就业信息不对称影响,初次来浙的外省务工人员一般都选择在经济比较发达的大中城市落脚。

与2000年相比,全省各市2010年省外流入人口均有较大幅度的增长,其中丽水市、舟山市、嘉兴市、衢州市、绍兴市、杭州市等省外流入人口的年均增长率超过全省平均水平,温州市和台州市省外流入人口增速处于全省最低(见表2.8)。从省外流入人口所占比重变化看,2010年嘉兴、绍兴的省外流入人口占全省的比重,比2000年分别提高了2.5和1.6个百分点,而温州、台州的省外流入人口占全省的比重则下降了4.7和1.8个百分点,金华和湖州所占的比重基本持平。

表2.8 省外流入人口的地区分布

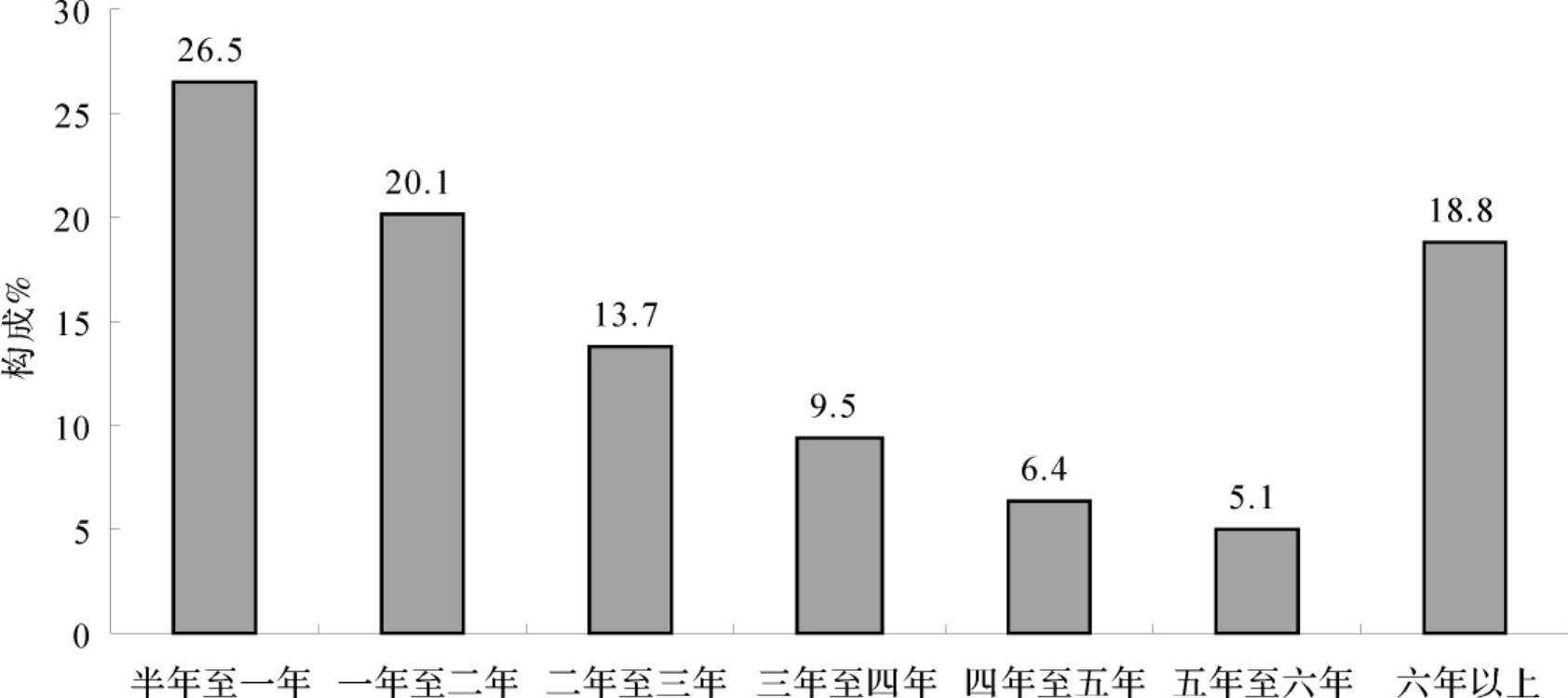

(七)流入时间呈两头高中间低的变化

从省外流入人口的时间分布看,2010年,在浙江暂住半年至一年的流动人口占26.5%,随着时间的推移比重下降,在浙江住了5—6年的外来人口比重达到最低点5%左右,但是,居住满6年以上的有一个明显的上升,比重上升到18.8%,呈现两头高中间低状况(见图2.6)。

图2.6 2010年省外流入人口的时间分布

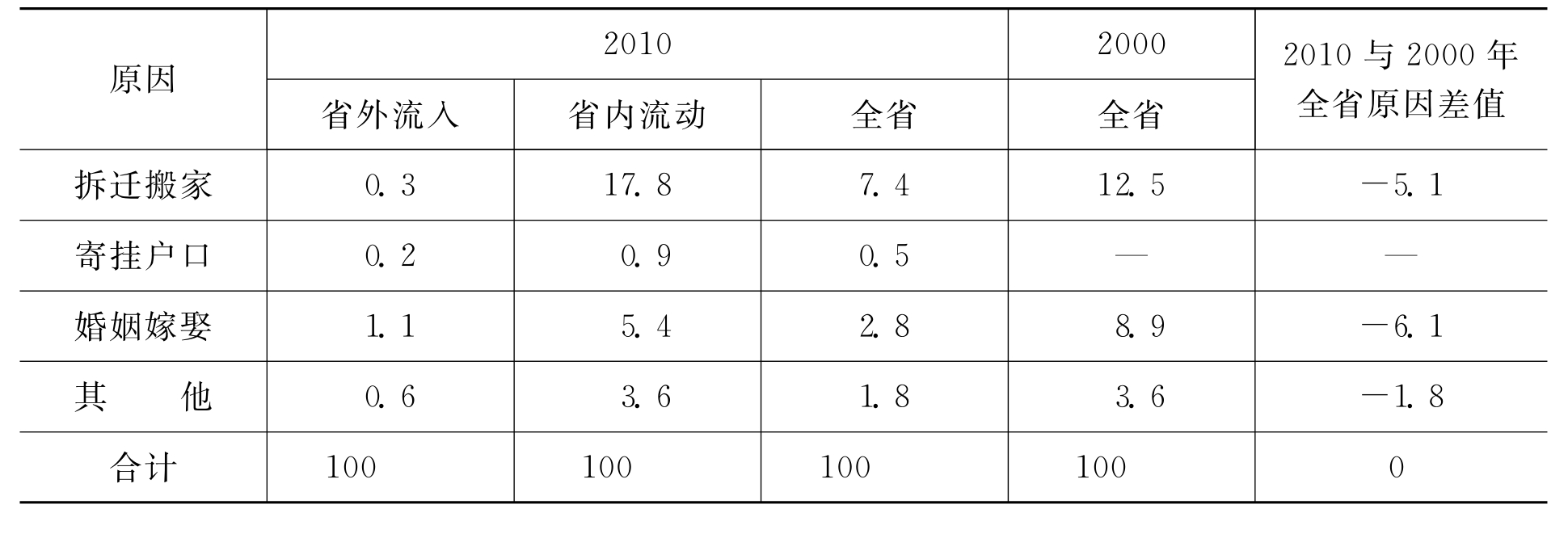

(八)流入原因中务工经商占83.8%,随迁家属也逐步增多

2010年,以务工经商或工作调动为目的来浙江的人口,占全部省外人口的83.8%,是省外流入人口的主导因素,比省内流动人口高48.1个百分点。

由于2000年迁移流动原因没有分省外流入和省内流动,为了统计口径的可比性,2010年,全省迁移流动原因中,务工经商的比重占64.3%,比2000年同口径高16.2个百分点。与此同时,出于随迁家属或投亲靠友的原因来浙江的人口在逐步增多,占12.5%,比2000年的10.5%提高了2.0个百分点。这也是2010年和2000年相比,除务工经商外唯一比重有所提高的原因(见表2.9)。

表2.9 2000—2010年迁移流动原因比较

续表

(九)流入人口遍布全国所有省级行政区,但主要来源于中国南部

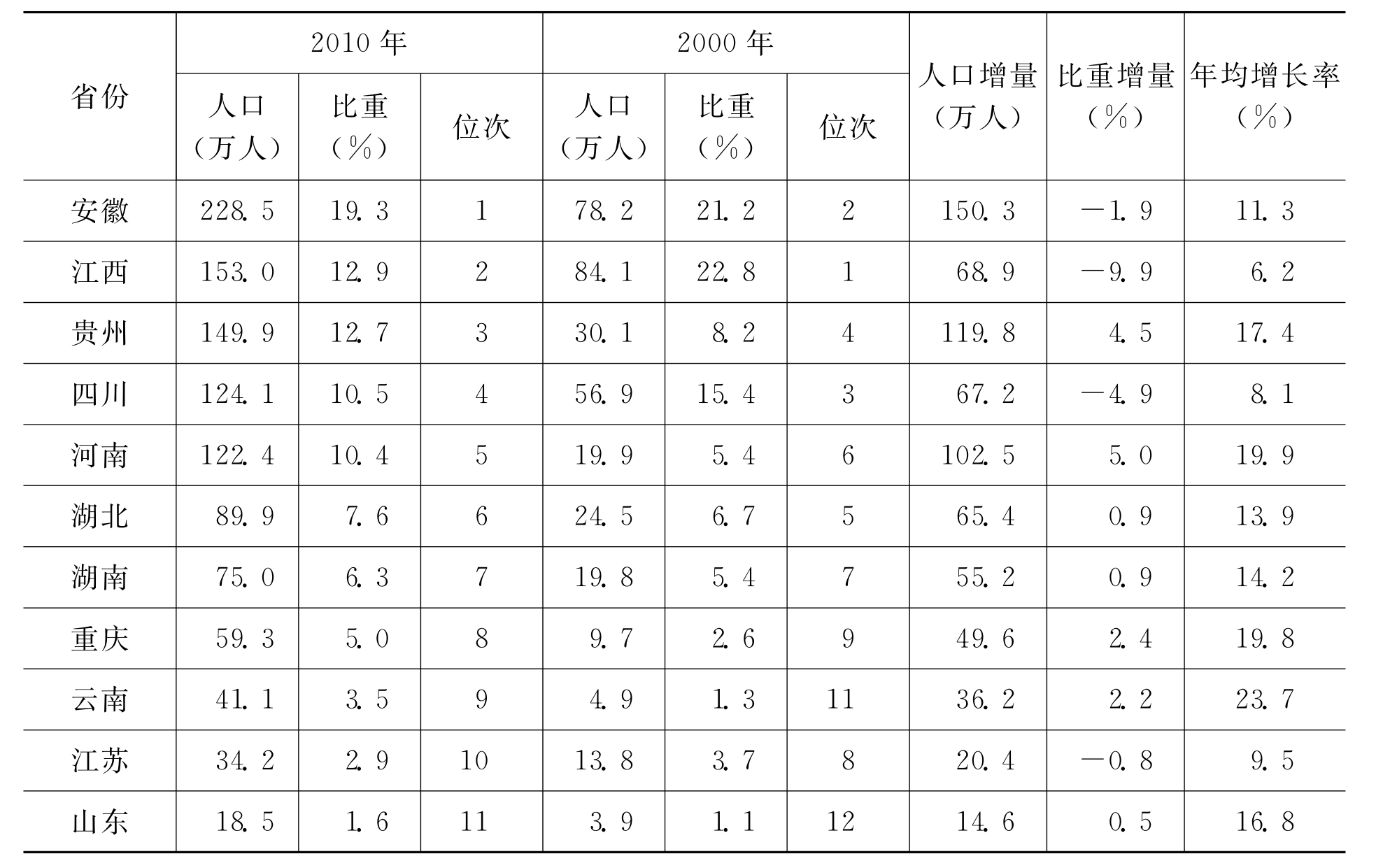

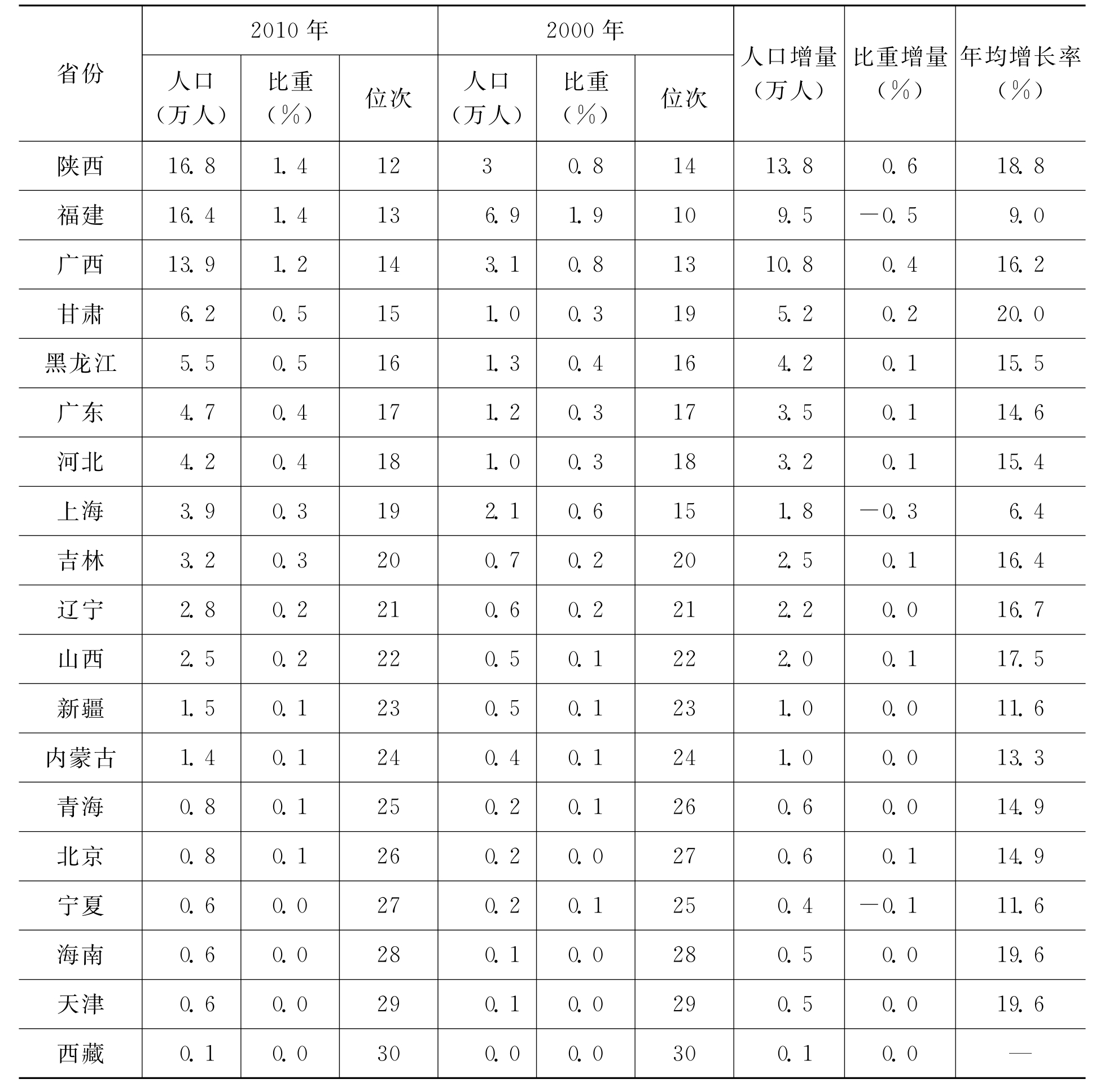

2010年,省外流入我省人口规模位居前2位的是,同处华东地区的安徽省和江西省,流入人口超过150万人,分别达到228.5万人和153.0万人,分别占全部省外流入人口的19.3%和12.9%,其中,安徽省取代江西省,成为流入浙江人口最多的省份。与此同时,2010年,西藏流入我省的人口达到1千人左右,至此,省外流入我省的人口遍及全国各个省份(见表2.10)。

表2.10 省外流入人口的来源地分布

续表

与2000年相比,各省流入我省人口的比重均在下降,说明流入我省人口的地域分布变得更广。虽然安徽和江西流入人口规模仍在增长,但流入人口占我省外来流入人口总量的比重在下降,尤其是江西,流入人口比重从2000年的22.8%下降到2010年的12.9%,下降9.9个百分点;四川省流入人口比重从15.4%下降到10.5%,下降4.9个百分点;安徽流入我省人口的规模虽居首位,但比重从21.2%下降到19.3%,也下降1.9个百分点;另一方面,贵州和河南流入我省的人口规模超过百万,分别达到149.9万人和122.4万人,占流入我省外来人口的比重提高了4.5个和5.0个百分点(见表2.10)。

从省外流入我省人口的增速看,云南和甘肃的增速最快,年均增长率超过20%,分别达到23.7%和20.0%;河南、重庆、海南和天津等省市流入我省人口的年均增长率接近20%的高速;增速最慢的是江西和上海,年均增长率低于全省12.4%的平均水平,分别为6.2%和6.4%(见表2.10)。

三、影响省外人口流入的因素分析

从省外流入浙江的人口规模、自然构成、社会构成变化及流入原因表明,浙江作为市场经济的先发地区,作为外向型经济的前沿,随着浙江经济社会的发展和城乡统筹发展的稳步推进,对外来人员的吸引力越来越大,吸纳了全国各地的人口在浙江创业和发展。

(一)经济高速增长是省外人口流入的强大拉力

国内外对人口迁移和流动的大量研究表明,绝大多数人选择流动或迁移到其他地区,主要是出于经济上的考虑,是为了追求更为广阔的发展空间和获得更多的财富。一个地区的经济发展速度越快,意味着能够提供的就业岗位越多,就越能吸引其他地区人口的迁入。这是省外人口之所以流入我省的主要驱动力。

改革开放后的三十多年来,我省经济迅速增长,综合实力显著提高。到2011年,我省实现生产总值32318.85亿元,从1979—2011年,年均增长率为12.8%,高于全国国内生产总值年均9.9%增长率2.9个百分点(国家统计局,2012)。2011年,我省按常住人口计算的人均GDP达到59249元(省统计局,2012),是全国人均GDP 35181元的1.7倍。我省经济的高速增长成为外来人口聚集的强大引力。2000年—2011年间,我省常住人口从4679.9万人增加到5463.0万人,净增近783.1万,年均增长率为1.4%,远远高于户籍人口0.6%的增长水平。2000年,我省常住人口比户籍人口仅多178.7万人,到2011年,常住人口比户籍人口多681.7万人,11年间我省净流入人口增长3.8倍。

(二)低层次的劳动密集型产业成为吸引外来人口主要动力

省外流入人口的规模与速度变化,不但受经济发展速度的影响,也受浙江产业构成的影响。我省以私营个体、三资、股份经济为主要形式的民营经济,由于能够较好地适应市场经济,其自主经营、自负盈亏、自担风险的特点和灵活的经营机制使之在经济结构调整和产业更新换代时能够较快地找到生存空间、开发新的市场,能够较好地发动劳动者自谋职业、自主创业的积极性,因而成为吸收外来人口就业的重要领域。如温州市是个私经济的发源地,产业结构是以劳动密集型产业为主导的产业结构典型,2010年,流入温州市的来外人口占流入我省人口的23.0%,居我省首位。

(三)人口流出地经济欠发达是省外人口流入的主要推力

流动人口的流动距离与地区经济发展程度具有较强的相关性。经济越发达的地区,吸引人口流动的范围越广(刘玉,2008)。普查资料显示,2010年,省外流入我省人口最多的省安徽省,流入人口达到228.5万人,其次是江西省,流入人口达到153.0万人,分别占我省省外流入人口总量的19.3%和12.9%,两省合计占流入人口总量的32.2%。因为,劳动力流动作为一项使人力资本增值的手段,还必须考虑劳动力流动的成本,潜在的流动人口通过比较流动的收益与成本来做出流动与否及流向哪个地区的决定。根据农业部的一项调查,在迁入地的选择和择业选择的考虑因素中,认为“离家近”因素很重要和比较重要的农户占样本农户的比重很大(庞丽华,2001)。因此,在流动的经济成本和心理成本等因素的作用下,流入我省的省外流动人口中,同为华东地区的安徽和江西省为最多的原因。但是,距离不是唯一因素,经济发展水平高于我省的上海市,虽与我省毗邻,但流入我省的人口仅3.9万人,占流入我省人口总量的0.3%,位列第19位,远低于贵州省12.7%的水平和四川省10.5%的水平(见表2.8)。

(四)流出地人口众多是省外人口流入的又一推力

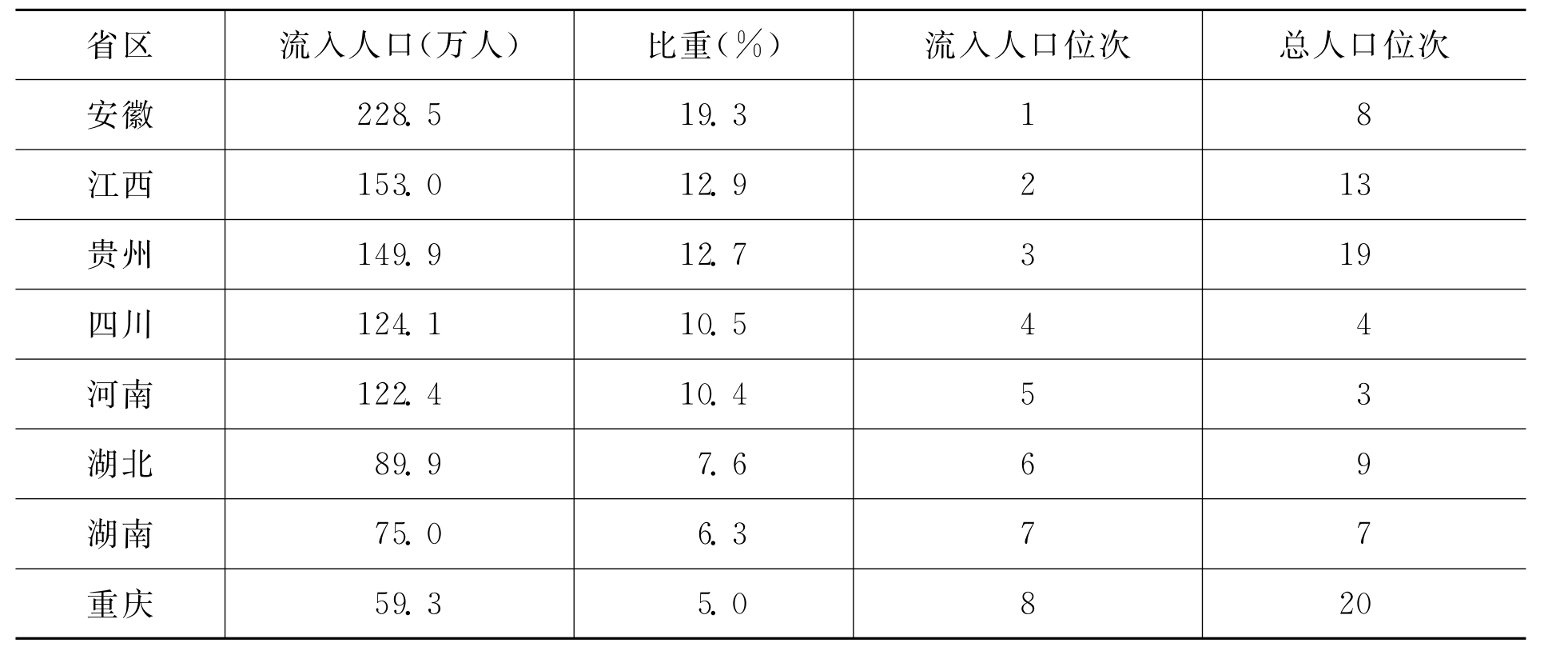

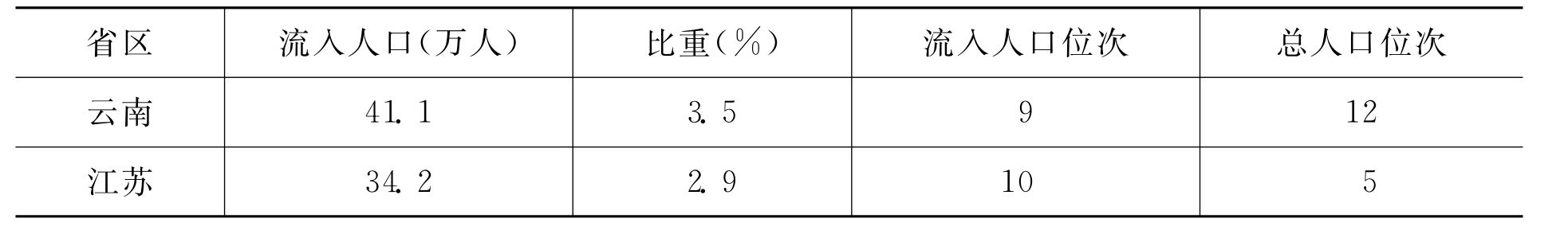

研究表明,2010年省外流入我省人口规模居前10位的省区中,有河南、四川、安徽、江苏、湖北、湖南等6个省区的总人口居全国的前10位(见表3.1),仅这6个省,流入人口就达674.1万人,占流入我省人口总量的57.0%。

表3.1 省外流入我省人口规模居前10的省份

续表

(五)个人特质对是否迁移流动有重要的影响

个人以及家庭在进行迁移决策时往往是理性的,他们对迁移的成本收益进行比较,以追求家庭整体效用最大化,由于不同的家庭以及家庭成员有着不同的需求,决定了尽管面对相同的外部迁移条件,不同家庭的迁移意愿是不相同的。由于受资料可获性的局限,本报告主要选取年龄、性别、文化程度等三个特征因素进行分析。

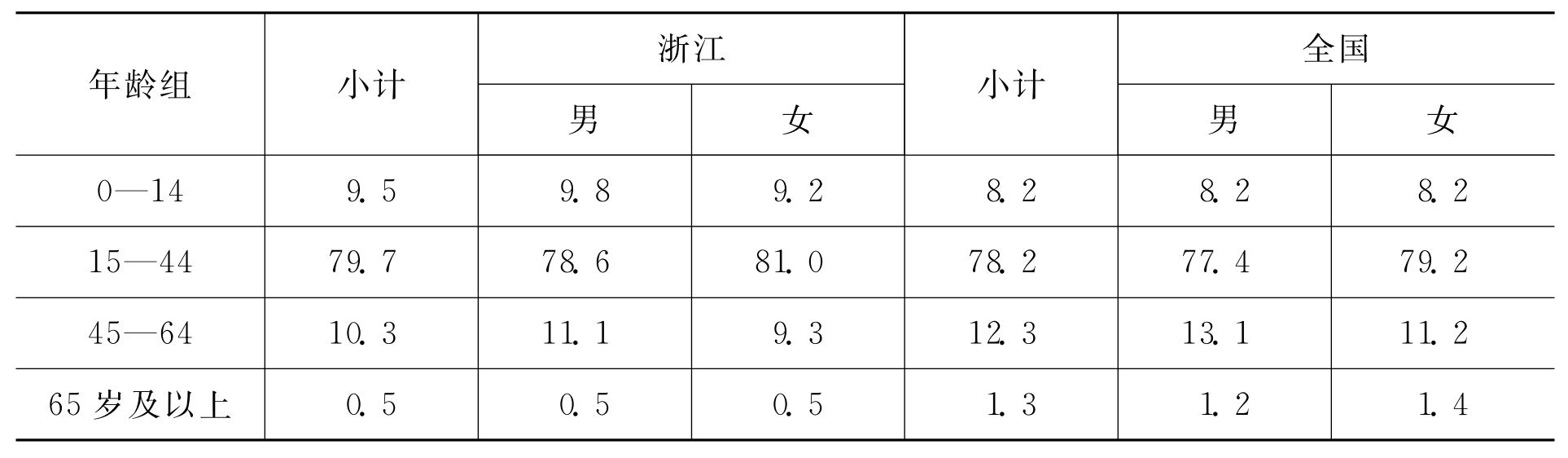

从省外流入我省的年龄构成看,迁移流动人口是具有年龄选择性的。15—64岁劳动年龄人口占90.0%,0—14岁少儿人口占9.5%,65岁及以上老年人口只占0.5%。与全国省际迁移流动人口的年龄构成基本一致,少儿人口流入我省的比重比全国平均水平高1.3个百分点,45—64岁劳动年龄人口的比重比全国平均水平低2.0个百分点,65岁及以上老年人口比重略高0.8个百分点(见表3.2)。从表3.2看到,随着年龄的增长,省外迁入我省的人口的数量呈现递减趋势,这表明省外流入人口不是一个真正意义的人口迁移,到了一定的年龄后,这部分人会回到流出地。

表3.2 2010年省外流入我省人口年龄构成

从省外流入我省的性别构成看,迁移流动人口以男性为主。2010年,省外流入我省的人口中,男性占53.2%,女性占46.8%。分年龄看,随着年龄的升高,女性人口所占的比重也在提高。0—14岁男性少儿人口的比重为57.0%,女性少儿人口比重为43.0%,15—64岁劳动年龄人口中,女性人口比重达到44.6%,上升1.6个百分点,65岁及以上老年人口的女性比重上升到46.8%,上升3.6个百分点。

从省外流入人口的受教育程度看,初中学历为主体,占57.1%,平均受教育年限为8.6年,虽然其受教育程度低于我省户籍常住人口,但高于流出地常住人口的平均受教育程度,如流入我省人口前三位的安徽、江西、贵州省常住人口的人均受教育年限分别为8.1年、8.5年、7.4年,均低于8.6年的平均水平。因为,对于迁移流动的劳动者而言,其受教育程度越高,在城市中竞争力愈大,越能找到职位相对较高、收入相对较好和稳定性较高的工作,生活水平亦相应较高。

四、未来影响省外净流入人口的定性分析

没有人口的流动就没有现代化,现代化的历史是人口流动的历史。人口流动是社会经济发展的必然趋势。人口流动将成为影响未来浙江人口发展态势的最主要力量,也是影响未来我省经济社会发展的重要变量。人口流入规模,推动了我省社会经济快速发展的同时,也对我省资源环境的承载力带来了很大的压力;而流入人口的素质结构又会在一定程度上制约我省调整经济结构,阻碍转变发展方式、推进产业结构升级的速度。在社会经济各种发展政策中,必须高度重视人口这一因素的长期影响。省外流入的容纳量,必须与我省的生态省建设、“创业富民、创新强省”建设及可持续发展战略相连。

(一)经济发展进入转型升级的关键时期

按照世界银行对低收入、中等收入、高收入国家地区的界定标准[1],自1996年我省人均生产总值突破1000美元以来,2011年达到9083美元,由上中等收入地区向高收入地区演进。同时,我省开始进入工业化发达阶段,过多依赖低端工业、过多依赖低成本劳动力、过多依赖资源环境的增长方式已难以为继。预计未来我省将加快新型工业化步伐,率先在全国基本实现工业化,并逐渐进入以产业高端化、服务化为主要标志的后工业化时期。因此,未来我省产业结构调整的步伐将加快,先进制造业和生产性服务业将迅速发展,市场竞争日益加剧,劳动力成本将持续上升,劳动密集型产业加快向中西部转移,制造业生产中机器替代人力的速度加快。由此可见,我省发展方式将发生重大转变,现有的产业结构必然面临调整,劳动力需求规模和结构也将发生变化,从事第三产业的劳动力已不仅仅是低技能的劳动力,还需要包括高素质的、具有创新意识的专业人才。

(二)未来需要适量低技能外来劳动力,但更需要高端人才的补充

一方面,我省较低的人口自然增长率和日趋严重的人口老龄化趋势,已经使本地劳动力的增长难以适应和满足经济建设和发展的需要。根据经济学的供需理论,未来本地劳动力供给不足,存在一定的劳动力缺口。因此,未来需要一定量的年轻外来劳动力的补充,外来人口的需求量仍会增长。

另一方面,产业结构的调整对流动劳动力的人力资本配置提出了更高的要求。在这种经济发展态势下,我们判断我省经济增长对就业的拉动将有所减弱,劳动力供求差额也会有所下降。同时,“创业富民、创新强省”的发展战略需要大量高端人才的导入。

(三)全国范围内新增劳动力供给下降

改革开放以后,我国人口已经基本完成向“低出生、低死亡、低增长”的转变,人口增长速度逐渐减缓,虽然人口规模仍处于迅速增长阶段,但是,新增劳动力供给开始出现下降趋势。据1990年人口普查结果,1975年为我国出生率下降的转折点,1964—1974年的十年间出生人口达到2.74亿,而1975—1985年的十年间出生人口为2.18亿,后十年比前十年出生人口减少5584万。青年劳动力的供给明显减少,预示着我国年轻劳动力由无限供给变为有限供给。据国务院发展研究中心农村经济研究部2006年对2749个村的调查结果[2],74.3%的村认为能够外出就业的青年劳动力都已经外出,说明目前留在农村的剩余劳动力已经很有限了。这种新增劳动力规模下降的趋势还会伴随着人口老龄化更加显现出来,年轻劳动力比重将进一步下降,农村剩余劳动力将从过去的无限供给转为有限剩余、有限供给阶段。

(四)流出地经济发展对劳动力需求增加

随着沿海地区的产业升级和向内地的产业转移,西部开发、中部崛起、东北老工业基地振兴战略的实施,及国家兴农惠农政策的出台,流动人口回乡创业和就业的人口将不断增加。

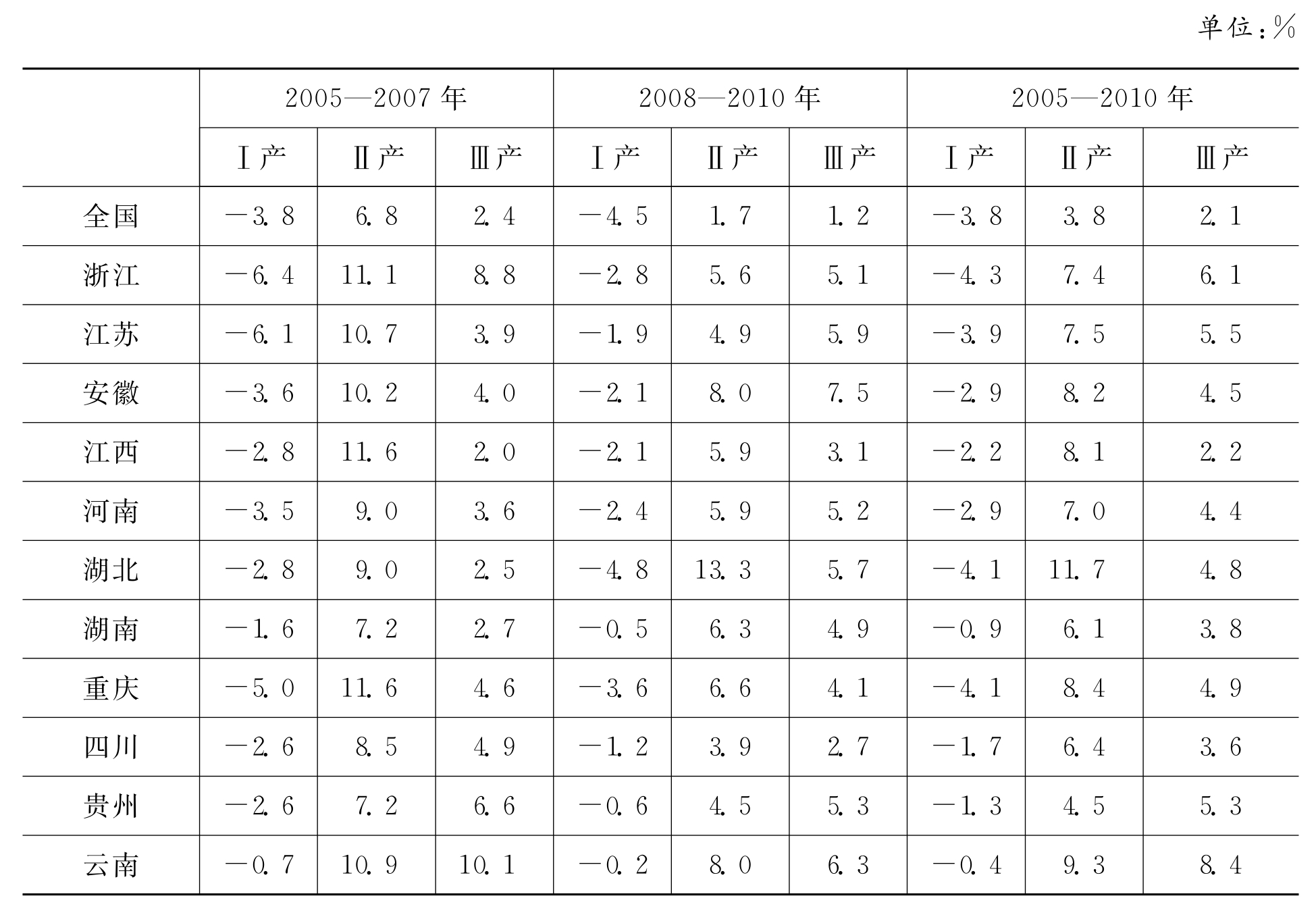

从我省看,2000—2010年,流入我省人口前10的省区,除2000年第10位福建省被云南替代,安徽、江西、贵州、四川、河南、湖北、湖南、重庆、江苏均保持不变(见表2.10)。在“十一五”期间(2005—2010年),流入我省前10省区的第二、三产业的就业人数年均增长率均高于全国平均水平(见表4.1),其中,云南省第二、三产业就业人数年均增长率分别达到9.3%和8.4%,分别高于我省1.9和2.3个百分点,湖北、重庆、江西、安徽、江苏等省市第三产业就业人数的年均增长率大于我省。而且,我省由于2008年全球金融危机的影响较大,自2008—2010年后,我省第二产业就业人数年均增长率低于同期安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、云南等省7个省外流入人口大省的增长率;第三产业就业人数年均增长率低于江苏、安徽、河南、湖北、贵州、云南等6个省。和危机前的2005—2007年相比,我省第二、三产业就业人数年均增长率下降幅度大,分别下降5.5个和3.7个百分点,下降幅度高于全国平均5.1和1.2个百分点的平均水平。其中,第二产业就业人数年均增长率仅低于江西和重庆两个省市,第三产业就业人数增长率仅低于云南一个省区。这说明,流入我省劳动力的流出地经济社会发展对劳动力的需求在增加,在一定程度上,需求增长的速度高于我省。

表4.1 前10流入人口省2005—2010年三次产业人数年均增长率

(五)长三角一体化对高素质人才流入提出挑战

外来劳动力已构成我省劳动力资源的重要组成部分,但省外来劳动力主要集中在低技能的传统优势产业,职业层次较低、就业的技术含量不高,与本地劳动力形成相互补充的就业格局。随着“创业富民、创新强省”总战略确定,我省经济发展方式将发生重大转变,产业结构也面临转型升级的压力。产业结构的转型升级,不仅对本地劳动力就业提出更高的要求,而且对外来劳动力的流入也有重要的引导效应,一方面传统的劳动密集型产业仍需要不断补充外来劳动力就业,另一方面技术含量高的新兴产业也需要外来劳动力的支持。因此,全省将需要引入不同层次的外来劳动力。

但是,另一方面,将我省与东部经济较发达地区的省市比较分析看,对流动人口来说,除了就业机会或就业率有优势以外,其他各种竞争条件比如工资待遇、劳动环境、居住条件、职业培训以及其他公共服务均等化条件,浙江省均已经处于不利地位,毫无竞争优势可言(省计生委,《浙江流动人口报告2011》)。而且,随着经济的快速发展,交通条件的改善、通讯基础设施的完善,长三角已成为全国吸纳各类劳动力的蓄水池,同时长三角二省一市之间也面临相互竞争。因为,长三角正处于一个为构筑更高竞争平台而激烈重组的时期,未来我省嘉兴、湖州、甚至杭州等城市,不仅面临着经济腹地被上海不断“蚕食”的形势,杭州、宁波等城市也面临着江苏省的南京、苏州等长三角北翼城市在资金、人才等多方面的激烈竞争,这种态势将会长期存在。长三角区域一体化进程中局部反制作用将影响高素质人口向我省的集聚。

五、省外净流入人口对浙江人口发展的定量分析

从我国人口发展尤其是城市化发展的趋势判断,未来二、三十年,人口迁移和城市化的动力机制仍将发挥强大的作用,人口将进一步向长三角、珠三角和环渤海都市圈集聚。浙江作为东部沿海经济最发达的省区之一,有着独特的地理和区位优势,虽然目前城市化水平已经较高,在未来几十年里,在很大程度上还将形成对资本的巨大吸引力,从而形成产业的集群式发展,并导致人口的集中。为了考察省外净流入人口对浙江人口发展的影响,本课题预测了未来有无迁移流入人口对浙江人口发展趋势的影响。

(一)总人口峰值增大,人口零增长时间后延10年

为了考察省外流入人口对我省人口发展的影响,本课题组首先在没有省外流入的情况下,对全省及分城乡的人口自然增长进行了预测。随后,考虑到目前以及宏观社会、经济环境对流入人口的影响,对全省及分城乡的人口总量进行进一步预测,并对两种预测结果加以分析比较。

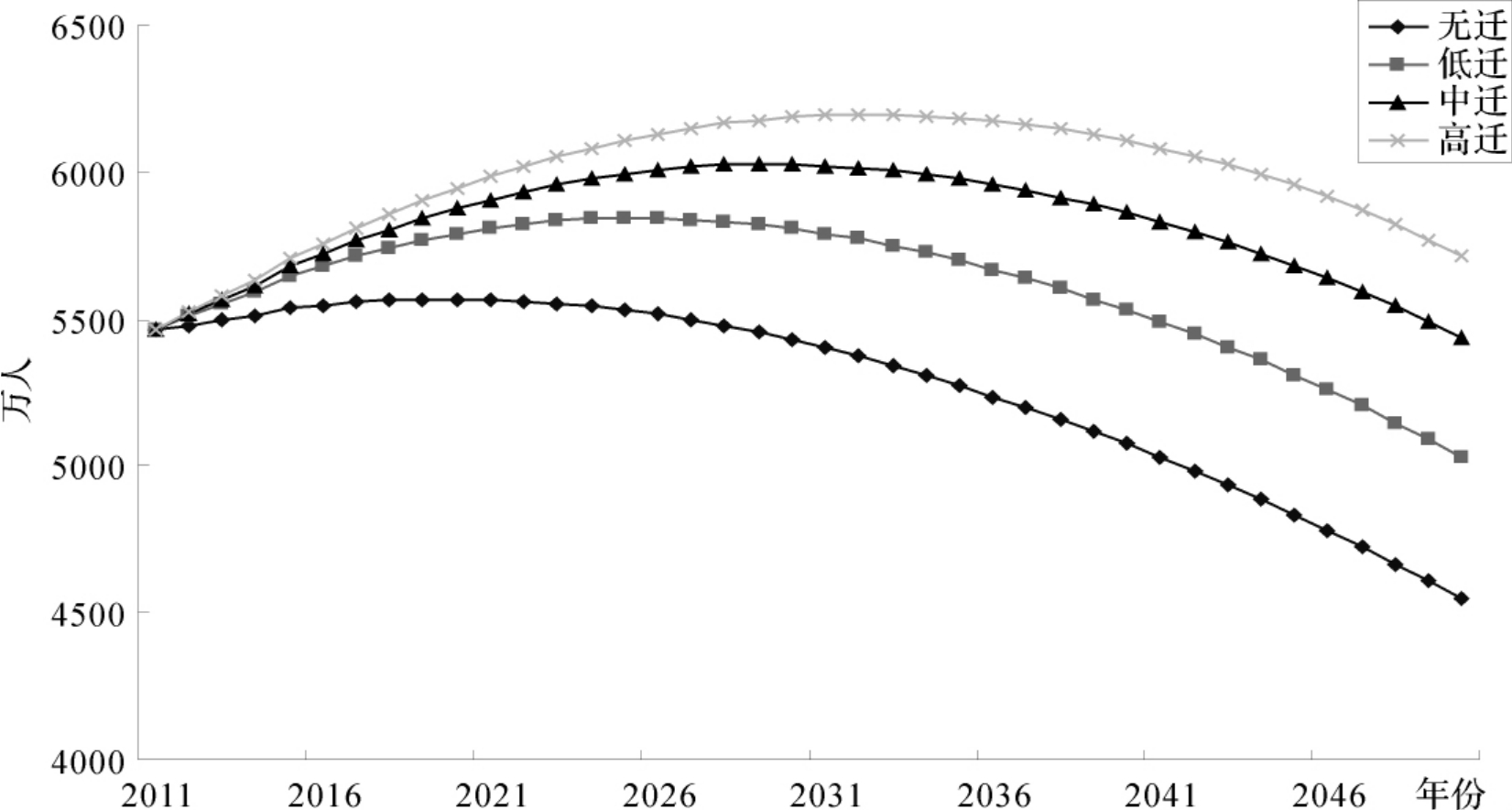

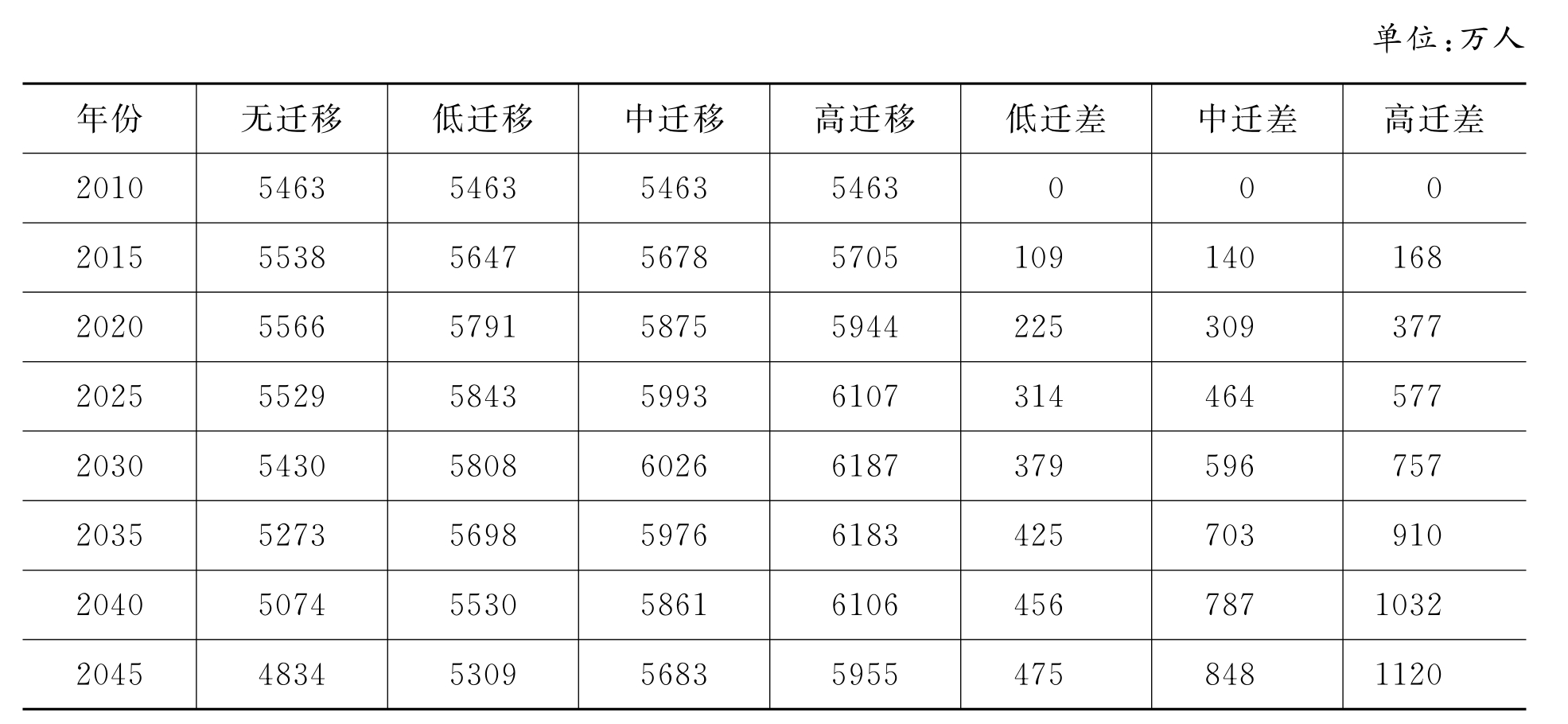

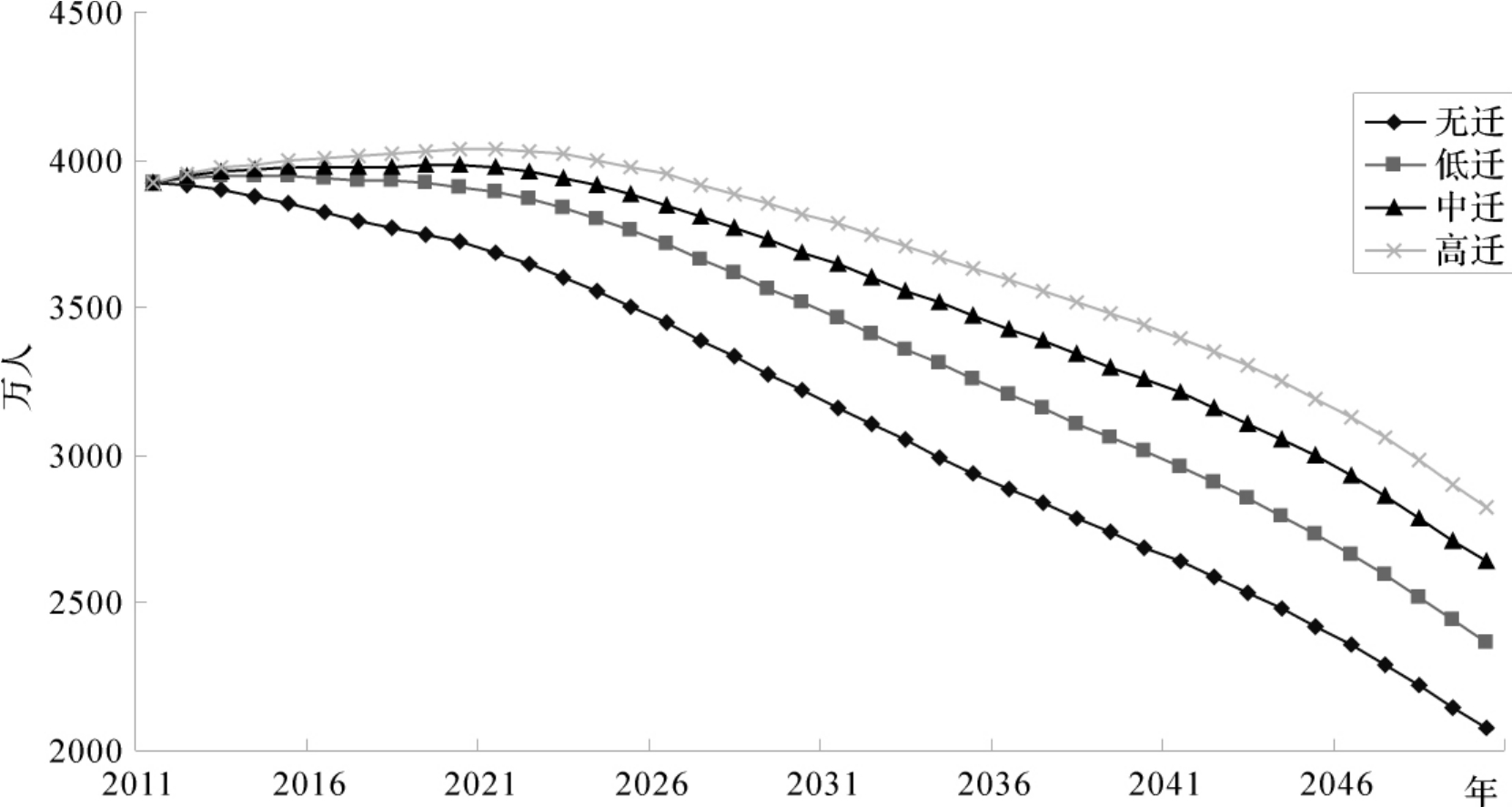

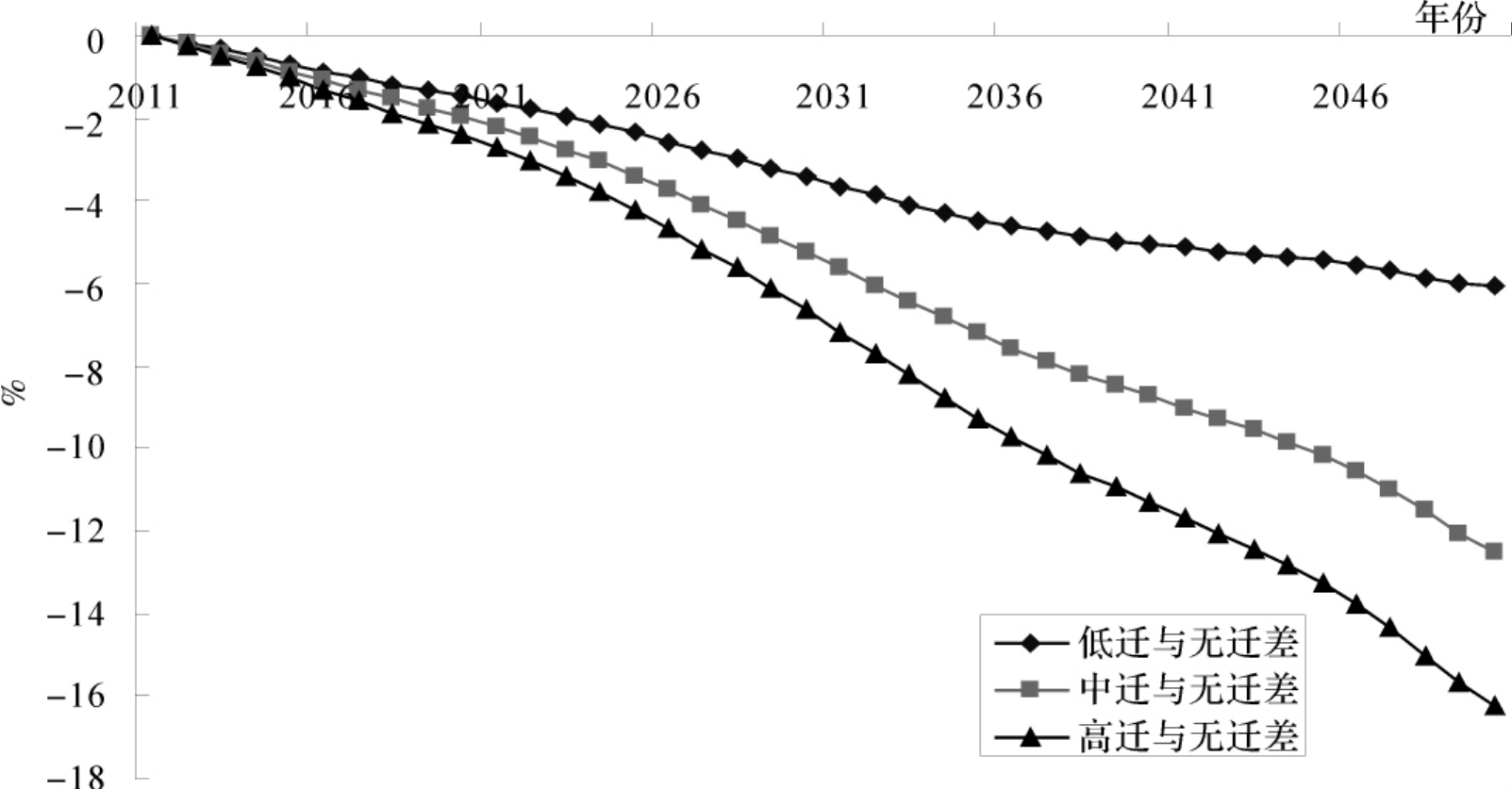

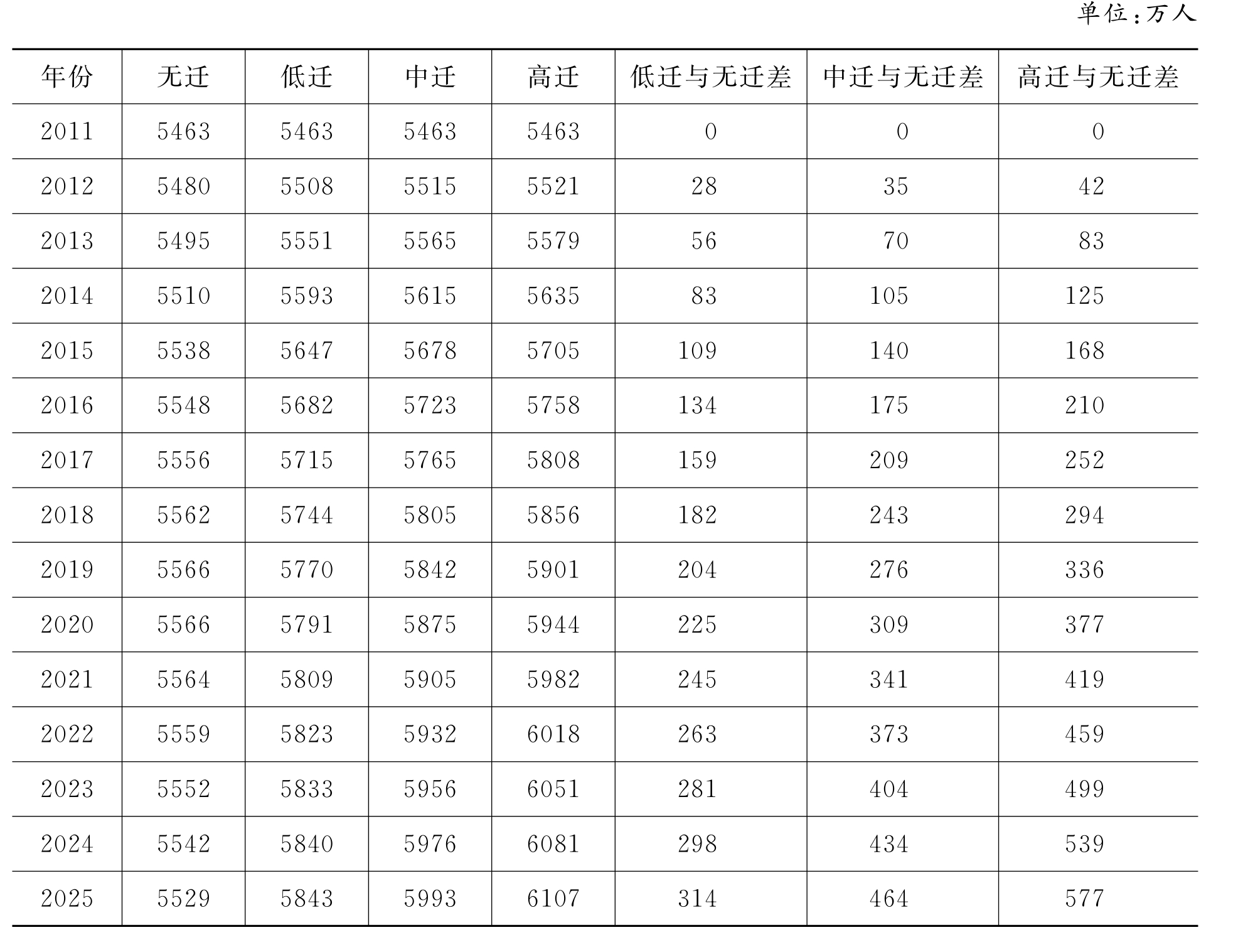

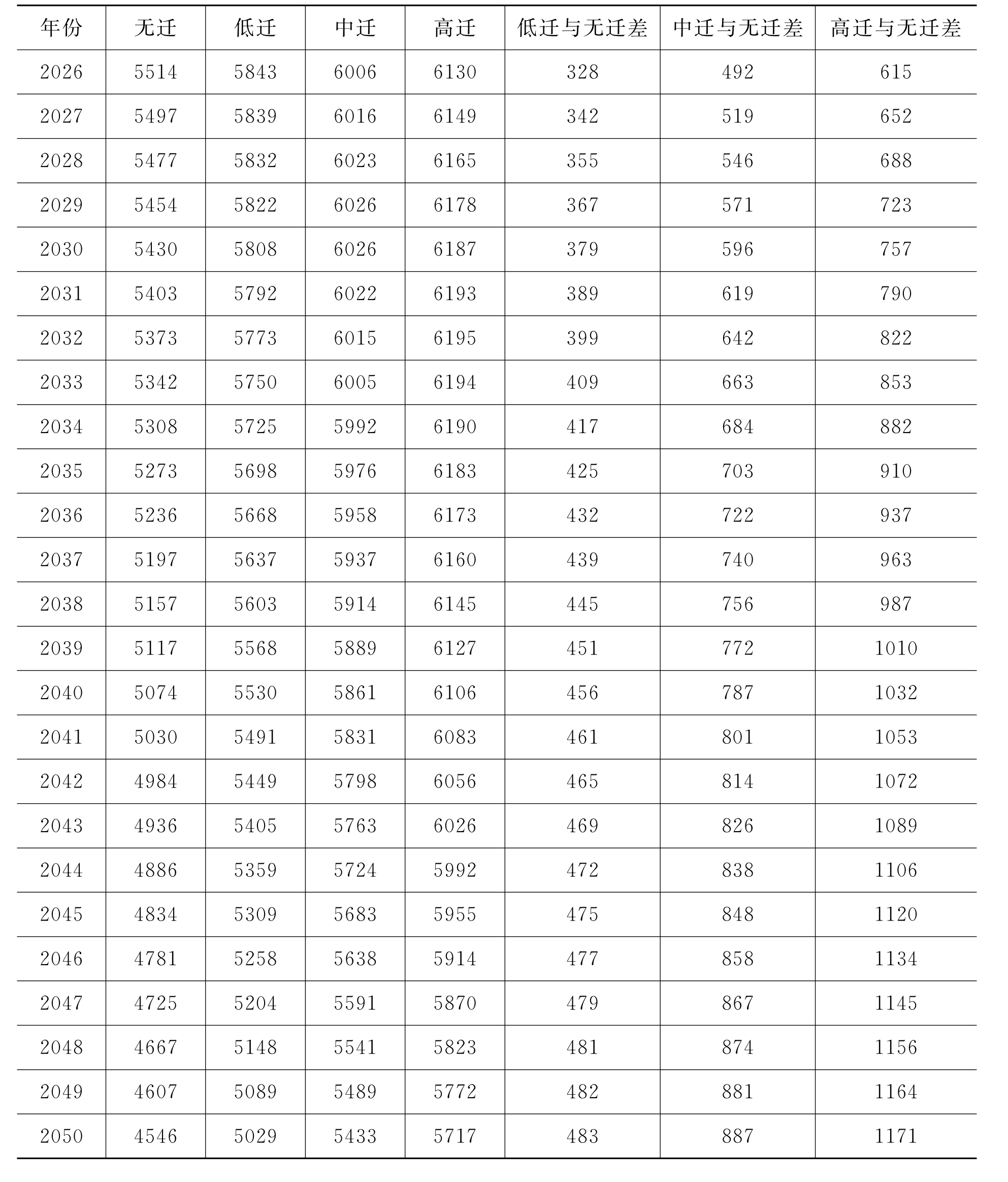

人口预测表明,在现行生育政策下,按照现实的总和生育率,在不考虑人口迁移流动的情况下,我省总人口规模峰值将达到5566万人左右,峰值年份在2019年左右。在省外净流入人口中方案的不同情况下,我省总人口峰值将超过6000万人,达到6026万人左右,比没有省外流入的人口总量峰值多460万人左右,总人口规模峰值年份也由2019年推迟到2029;在迁移流入低方案和高方案下,我省总人口峰值分别达到5843万人和6195万人,比没有迁移流入人口的总人口峰值分别多277万人和629万人。换言之,在省外流入人口中方案假设下,流入人口使我省总人口峰值规模增加近460万人,总人口零增长时间后移了10年(见图5.1、表5.1)。

图5.1 无省外迁入及迁移高中低方案对浙江总人口的影响

表5.1 省际迁移对浙江总人口的影响

续表

省外迁入人口,不仅对人口总量有影响,对人口年龄结构也产生一定的影响。

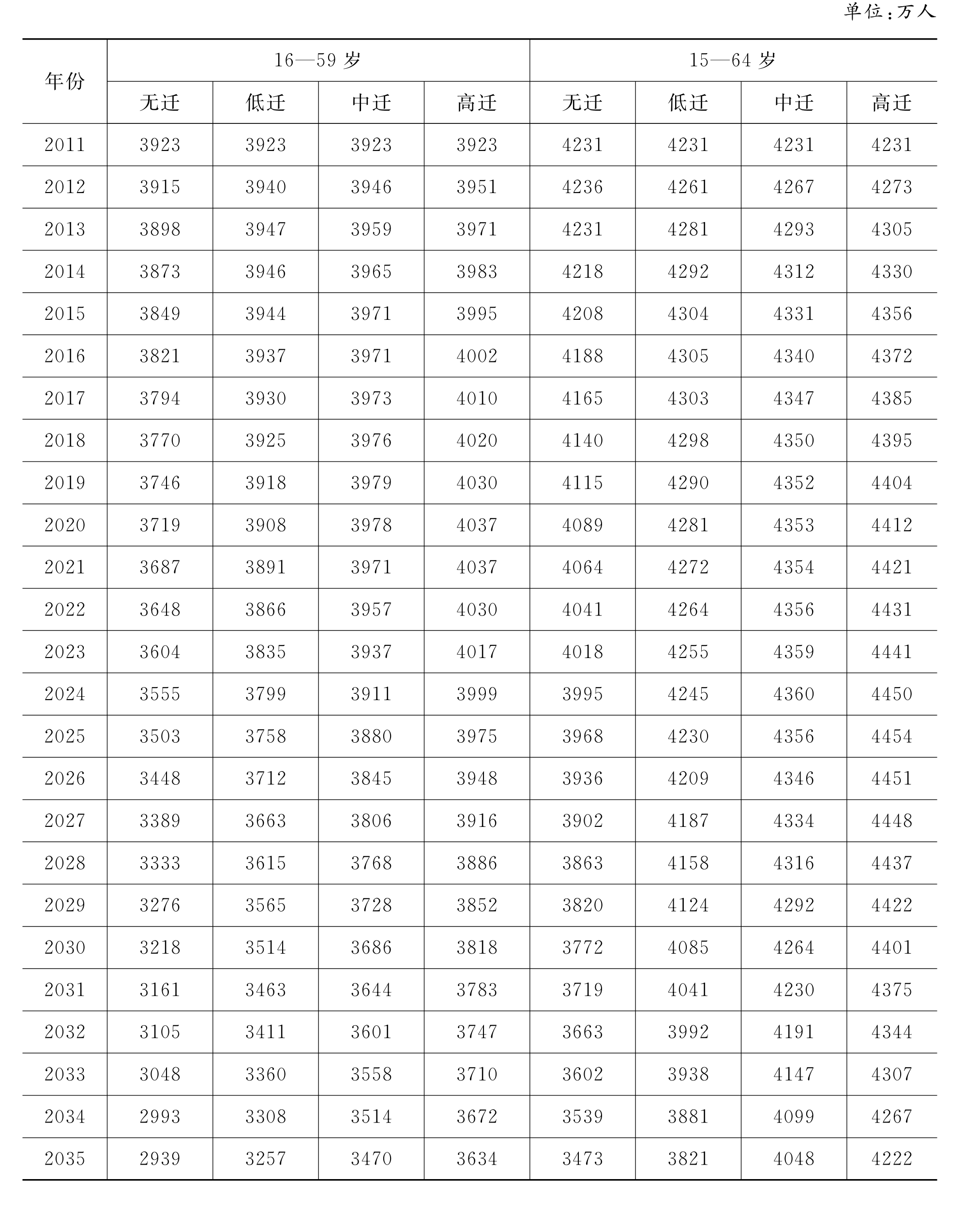

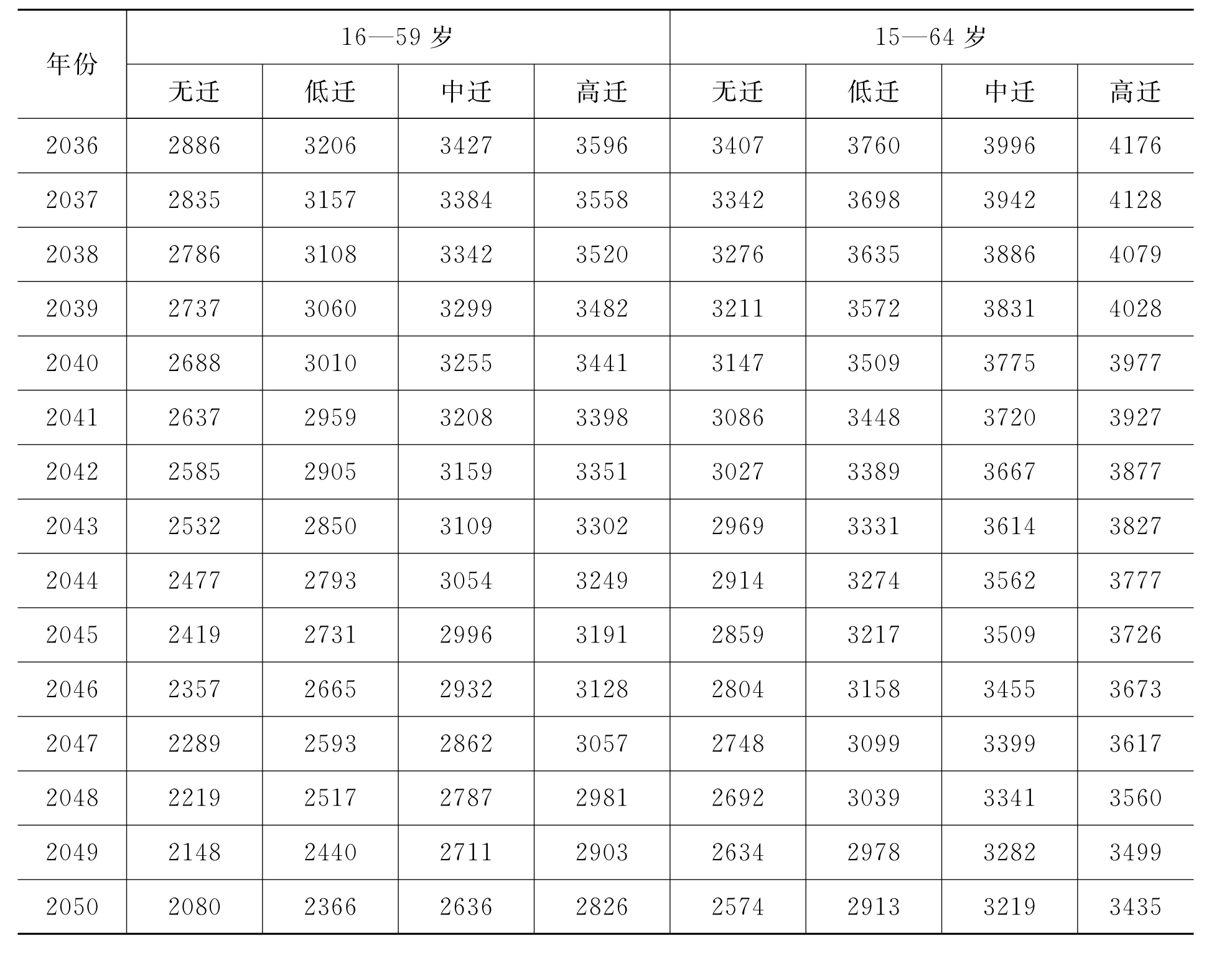

(二)劳动年龄人口增加,有效缓解劳动力短缺压力

由于人口迁移流动的主体是劳动年龄人口,因此迁移流动对我省劳动年龄人口的规模影响较大。预测表明,在没有省外人口迁移流入的情况下,16—59岁劳动年龄人口起始年已处在最高值,逐年减少,减少速度加快,从“十二五”期间的年均18万人,到21世纪中叶,年均减少68万人左右(见图5.2)。如果有省外人口迁移流入,16—59岁劳动年龄人口仍将增长不同时间。在中迁移方案下,省外人口净流入使我省15—59岁劳动年龄人口总量在2019年达到最大值3979万人左右,比无省外流入时目前的劳动年龄人口总量峰值多32万人;在低方案和高方案下,我省劳动年龄人口分别于2013年和2021年达到峰值,峰值人口比无迁移方案下分别高24万人和58万人,劳动年龄人口峰值年份分别延后3年和11年(见图5.2)。

图5.2 不同迁移方案下我省劳动年龄人口变化趋势

从劳动年龄人口的增量看,呈现先增后减的态势(见图5.3)。在中迁移方案下,从2011年始一直到2044年,在有省外人口净流入的情况下,15—59岁劳动年龄人口将一直处于增长状态。到“十二五”期末的2015年,劳动年龄人口增量累计达到121万人左右,年均增加50万人左右;到基本实现现代化的2020年,有省外人口净流入时劳动年龄人口达到3978万人,比无省外人口净流入时多259万人;到2044年多577万人达到峰值。在2044年后,省外流入人口使浙江劳动年龄人口增量下降,但劳动年龄总人口仍在增长(见图5.3)。在低迁移方案下,劳动年龄人口增量高峰在2039年,比无迁移方案下多323万人左右;在高迁移方案下,劳动年龄人口增量高峰在2044年,比无迁移方案下多772万人左右。

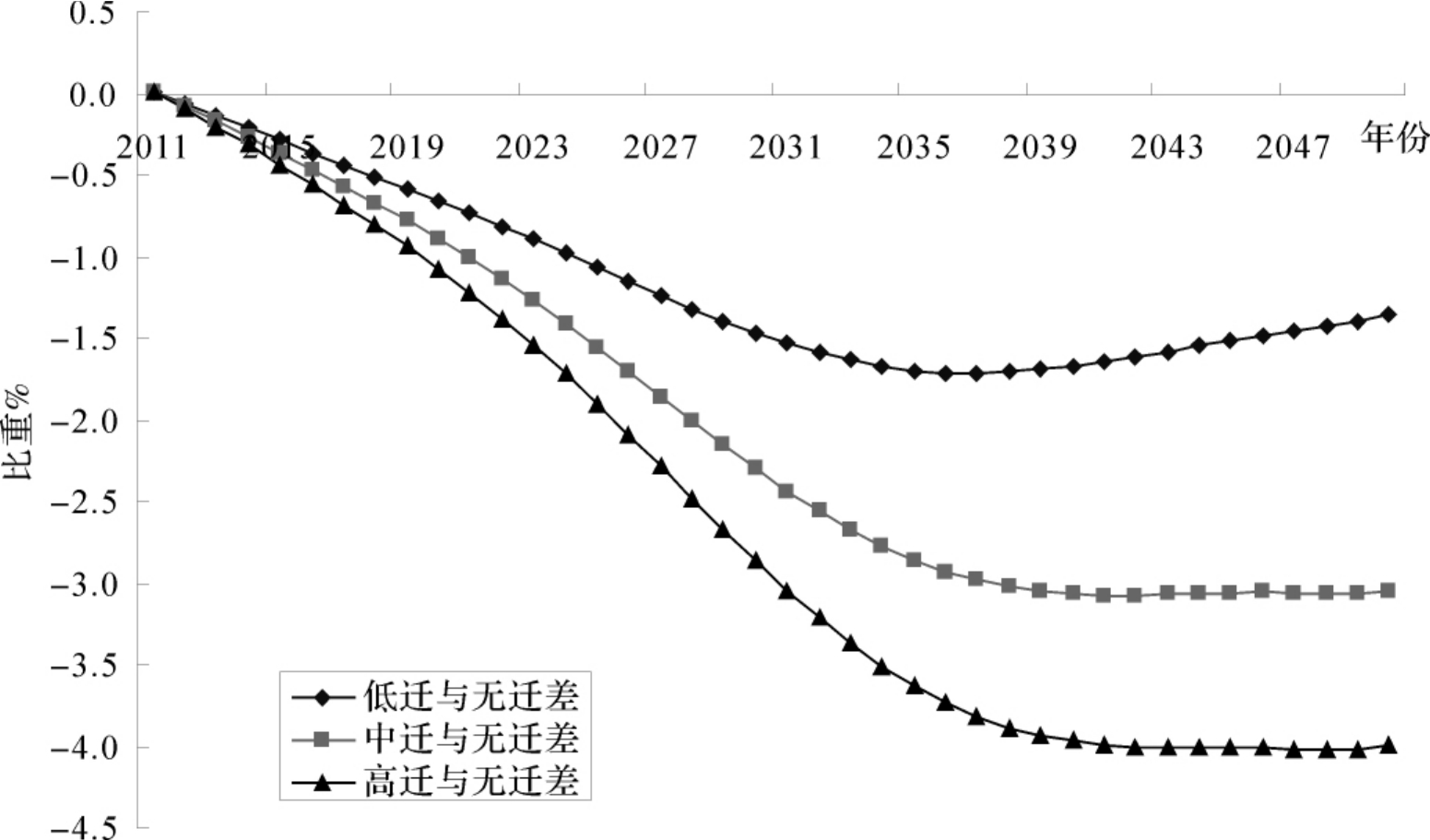

图5.3 迁移高中低方案与无迁移方案下劳动年龄人口增量比较

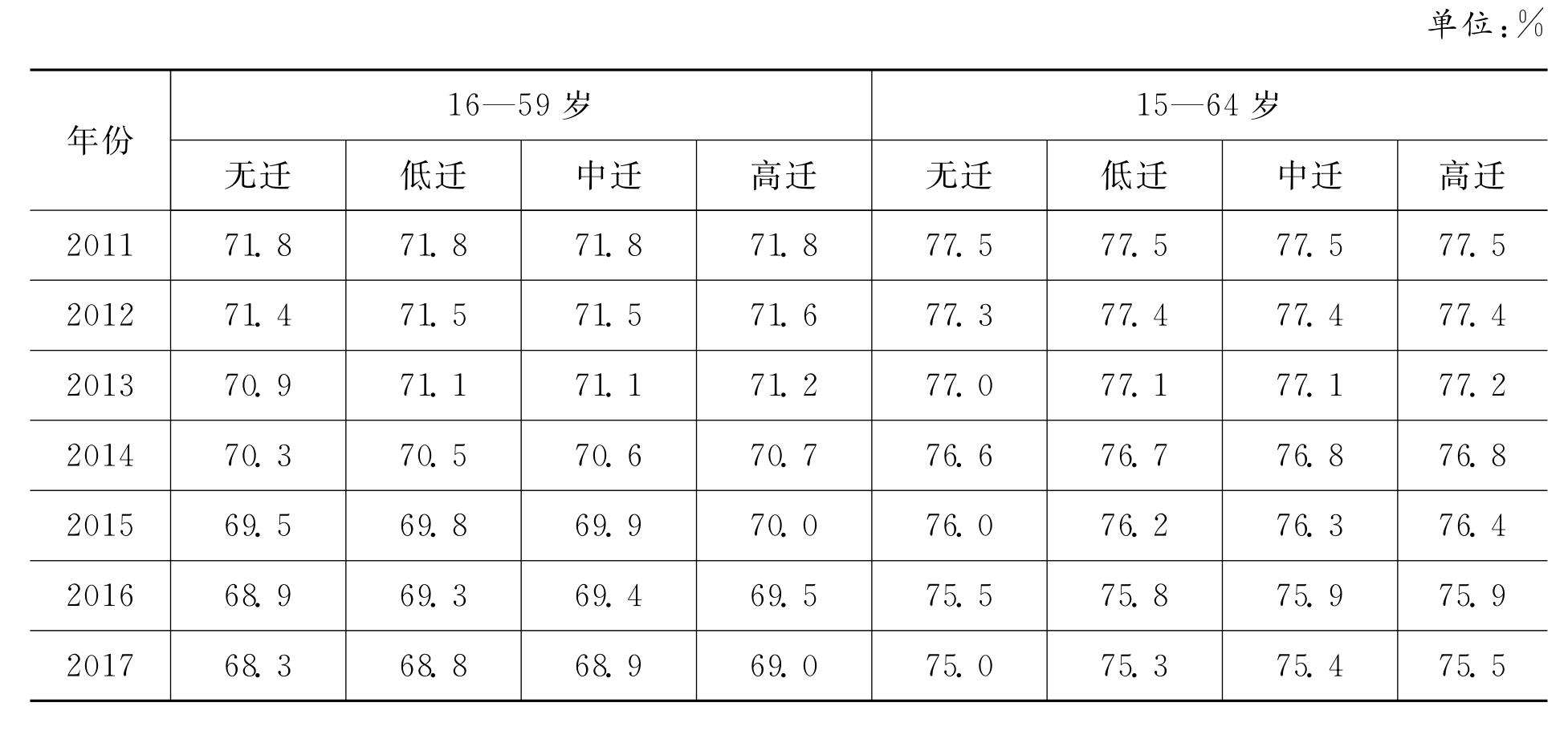

尽管迁移对劳动年龄人口总量变化比较明显,但劳动年龄人口占总人口的比重提高幅度最大不超过4个百分点。有迁移劳动年龄人口比重与无迁移条件下的劳动年龄人口比重均达到峰值,因此,2011年是最高峰值年,均为71.8%,但省外人口的净流入,使我省劳动年龄人口占总人口比重提高,在迁移低、中、高方案下,劳动年龄人口比重比无迁移方案下,最大提高幅度分别为1.5、2.8和3.7个百分点。

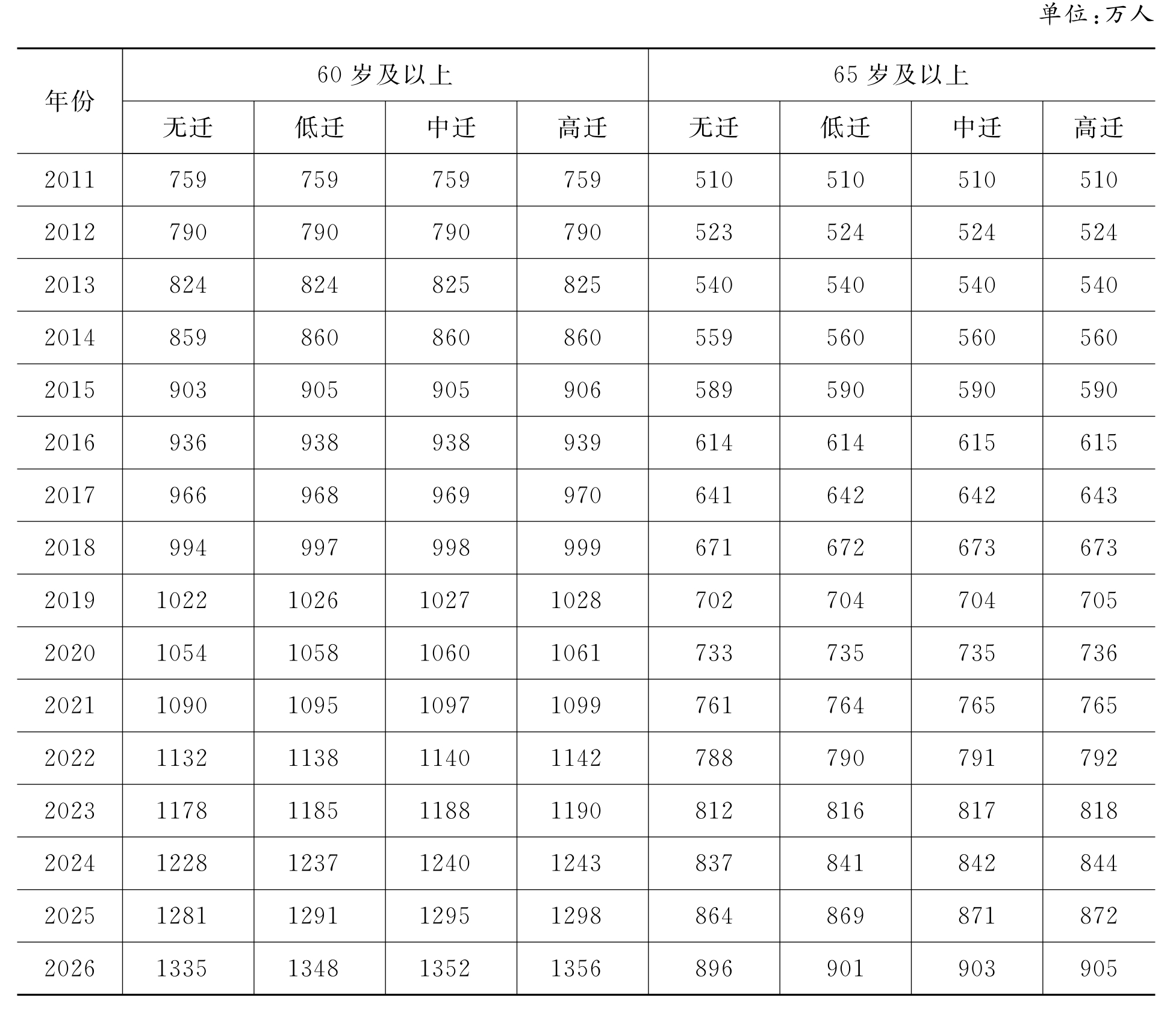

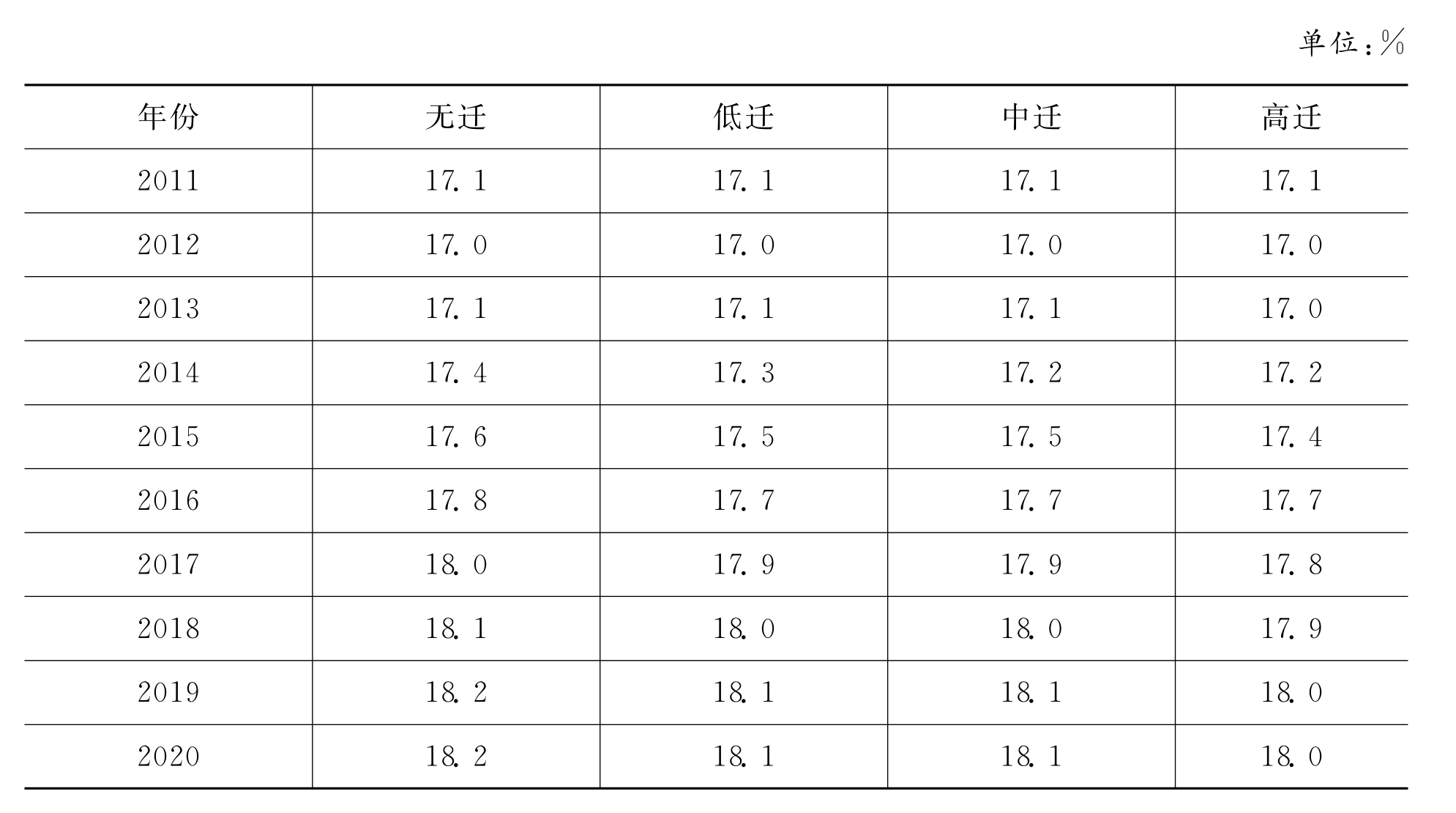

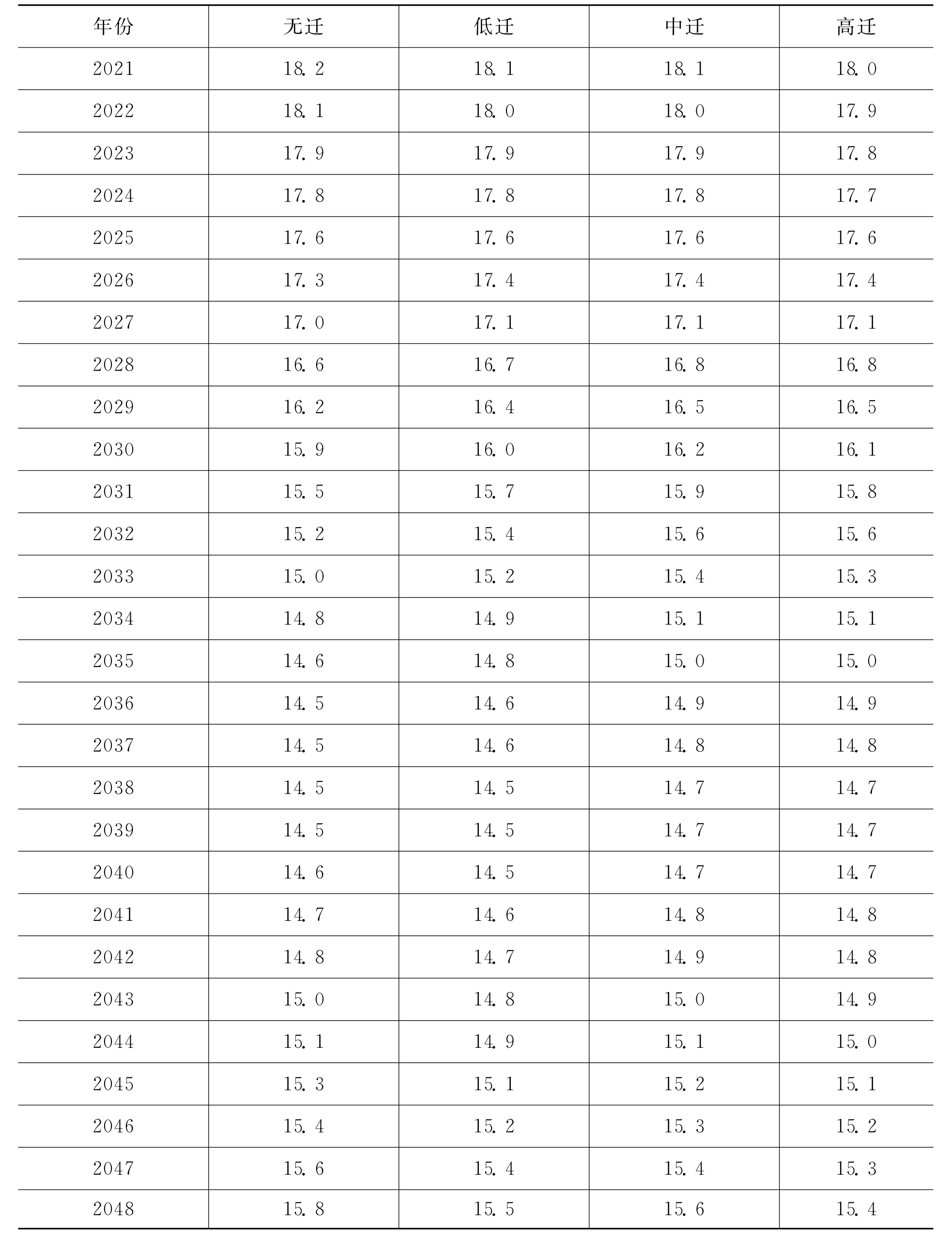

(三)老年人口占总人口比重下降,老龄化进程延缓

由于迁移流动的主体是劳动年龄人口,因此迁移流动对近期老年人口规模影响较小,对远期老年人口规模影响较大。

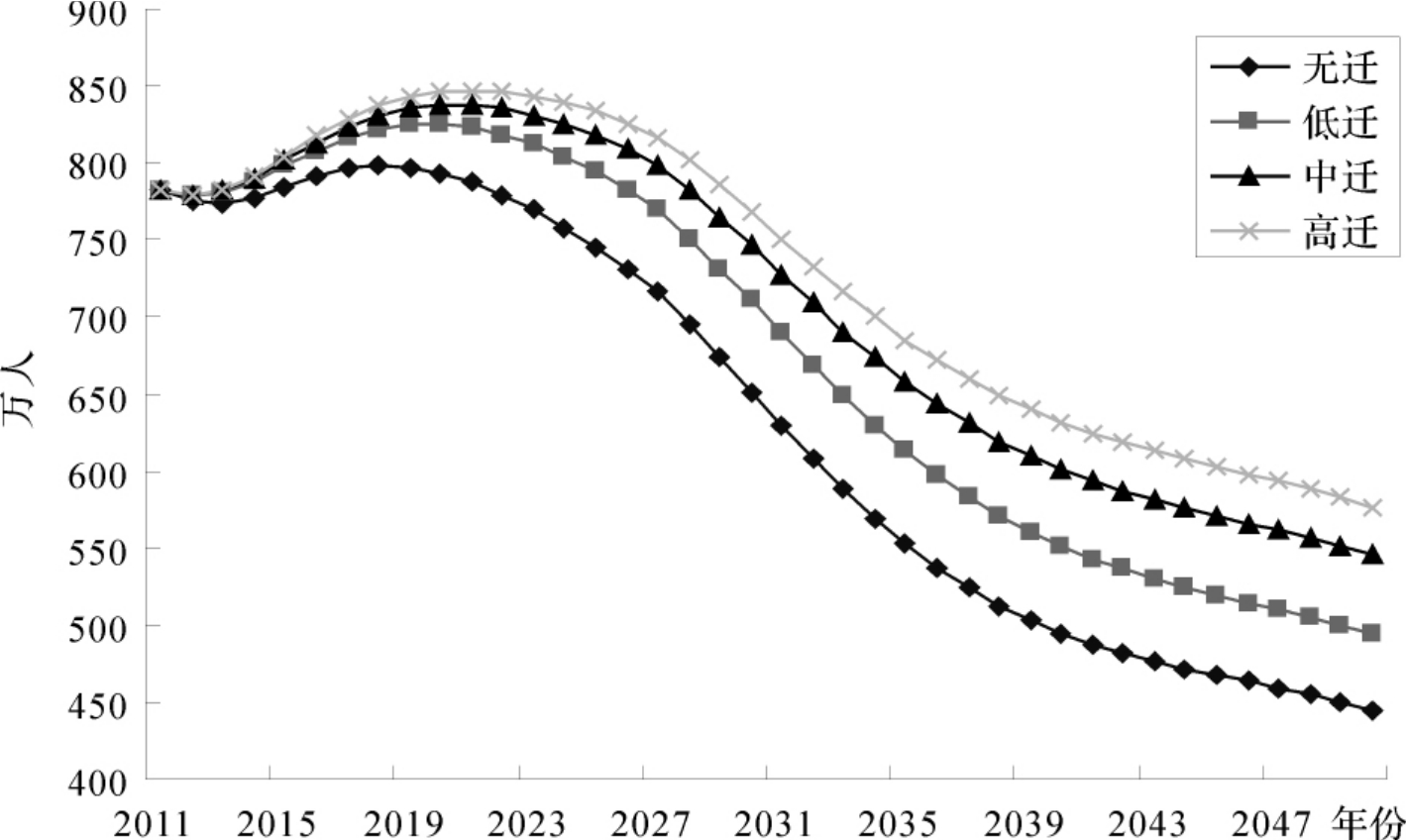

预测表明,在无迁移方案下,我省60岁及以上老年人口呈持续增长态势,到“十二五”期末,老年人口规模达到903万人;到2019年,老年人口超过1000万人的规模,到2020年增长到1054万人;到预测期末的2050年,老年人口达到2022万人左右。在省外人口净流入中方案情况下,在2020年前,老年人口增量不到10万人,影响不大。到2023年,老年人口增量才超过10万人,随后增量越来越大,到2030年,老年人口增量达到33万人,到预测期末的2050年,老年人口达到2252万人,比省外无人口净流入时的多229万人(见图5.4)。在迁移低方案和高方案下,老年人口增量与中方案的趋势一致,2030年前,老年人口增量在40万人以下。但2030年后,高迁移方案下,老年人口增量明显加快,一直处于增长态势,到预测期末,老年人口增量达到293万人(见图5.4)。

图5.4 不同迁移方案与无迁移情况下老年人口增量比较

省外人口净流入使老年人口占总人口比重呈下降态势,延缓老龄化进程。由于省外净流入对劳动年龄人口规模的扩大远大于对老年人口规模的扩大,因此,省外净流入使劳动年龄人口比重提高,老年人口比重降低。在中迁移方案下,到2021年,60岁及以上老年人口比重达18.6%,比无迁移情况下下降1.0个百分点;到2040年,老年人口比重达到34.2%,比无迁状况下降低3.1个百分点,随后直到21世纪中叶,基本稳定在这个水平上(见图5.5)。在低迁移方案下,老年人口比重下降幅度有限,最大值仅为1.7个百分点,且在2039年后趋于缩小,曲线转而上升;在高迁移方案下,老年人口比重下降幅度最大,持续时间最长,直到2047年才趋于稳定,下降幅度最大为4.0个百分点(见图5.5)。

图5.5 不同迁移方案与无迁移情况下老年人口比重下降幅度比较

(四)少儿人口增量有限,比重提高不明显

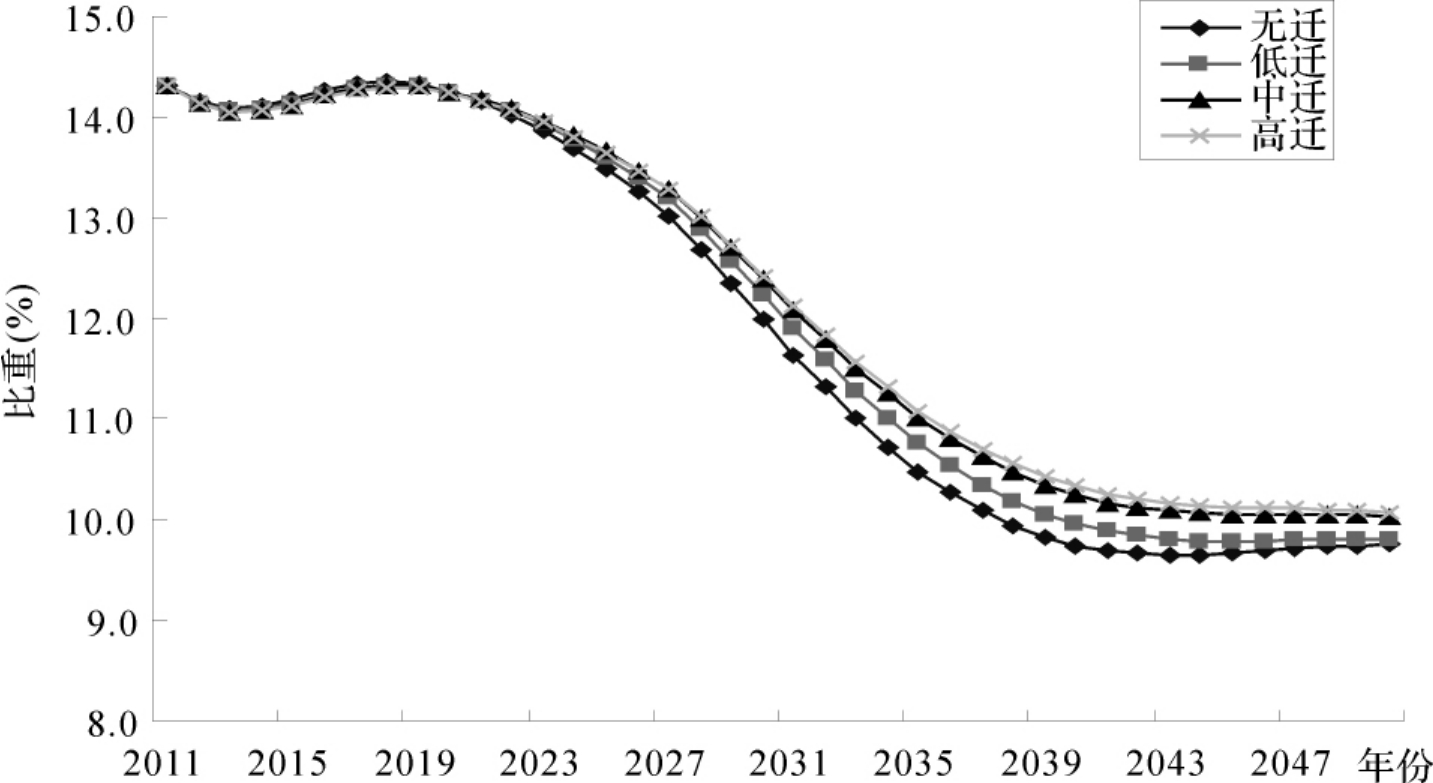

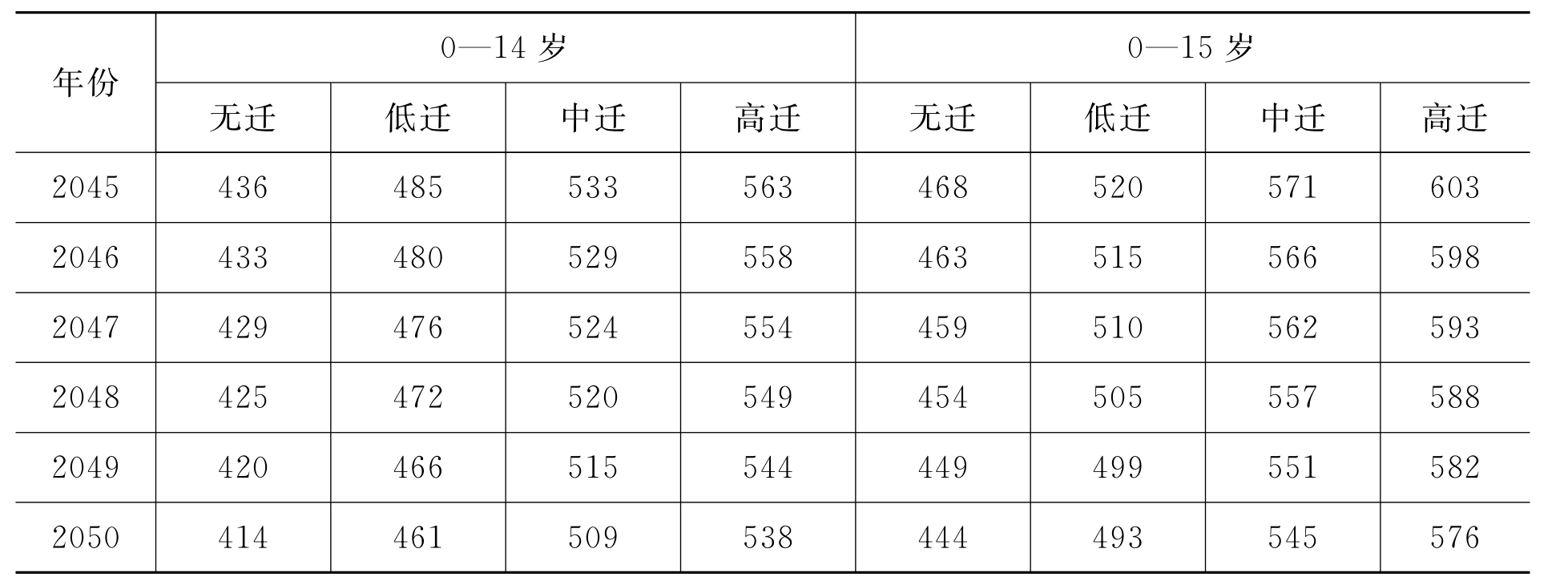

预测表明,在无迁移方案下,我省0—15岁少儿人口先略升后降,呈持续下降态势。到“十二五”期末,少儿人口规模达到785万人左右;到2018年,少儿人口达到峰值798万人,此后一直下降,到预测期末的2050年,少儿人口下降到444万人左右(见图5.6)。在省外有净流入人口情况下,浙江0—15岁少儿人口规模也是先升后持续下降,与无迁移状况下相似。而且,迁移低、中、高方案对少儿人口规模峰值年分别只延后1—3年,峰值少儿人口分别比无迁移方案下多61万人、106万人和137万人。随后少儿人口增量开始下降,差值趋于减少(见图5.6)。换言之,在迁移中方案下,省外流入人口使我省少儿人口增量最大值在106万人左右。

从少儿人口占总人口的比重看,我省少儿人口比重总体呈持续下降态势。在无省外迁移流入状况下,少儿人口比重从目前的14%左右,到2038年低于10%。在省外人口净流入低方案下,少儿人口比重提高不明显,最大提高幅度只有0.3个百分点,到2041年少儿人口比重也下降到低于10%;在迁移中方案和高方案下,少儿人口比重提高幅度最高分别为0.5—0.6个百分点。到2050年,不论有无省外人口净流入,少儿人口占总人口的比重仅占10%左右。即无论有无省外人口流入,我省少儿人口比重都将经历缓慢下降的过程(见图5.7)。

图5.6 不同迁移方案下我省少儿人口变化趋势

图5.7 不同迁移方案下我省少儿人口比重变化趋势

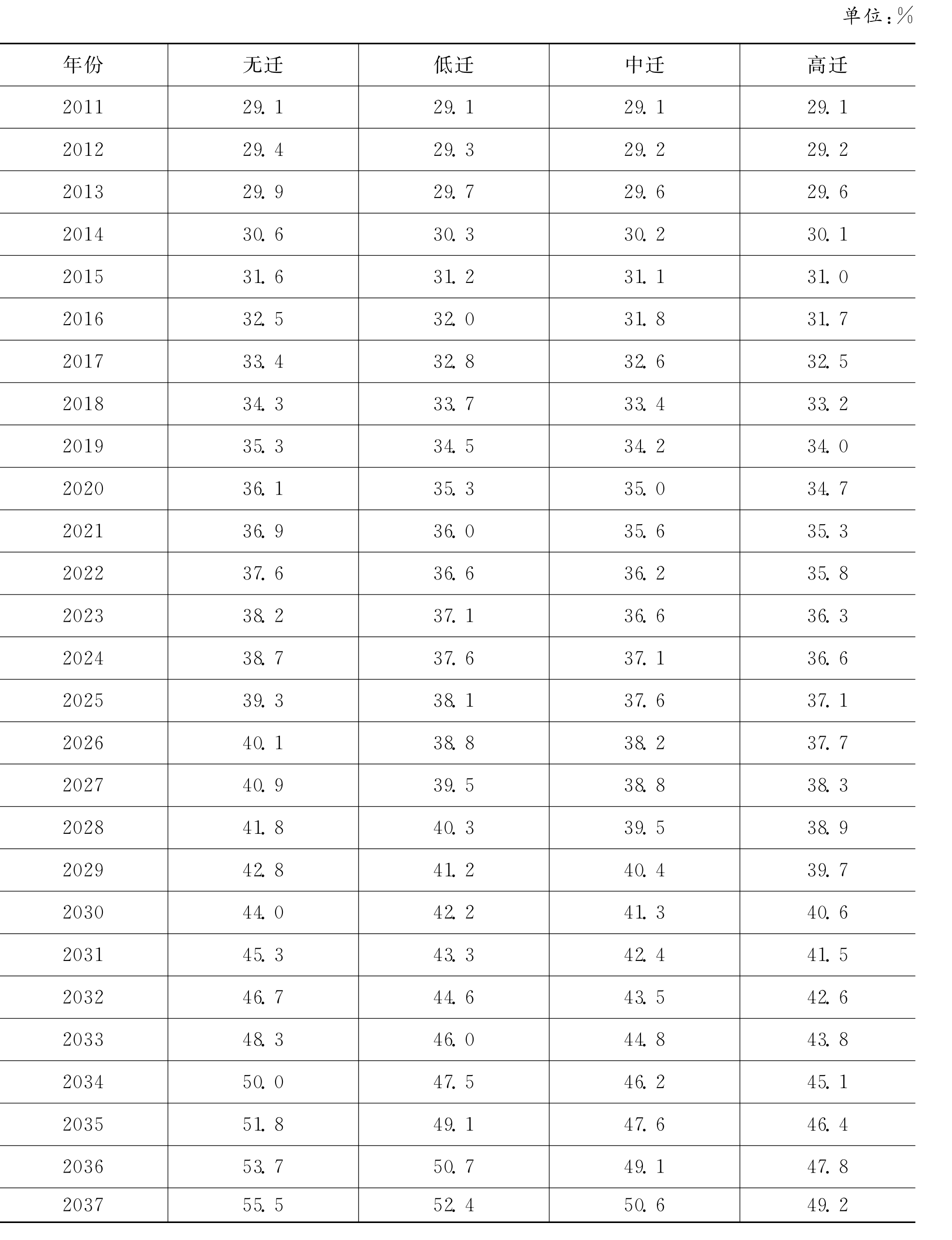

(五)劳动年龄人口总负担比下降,红利期略有延长

在无省外人口迁移流入的条件下,我省劳动年龄人口(16—59岁)的总负担比将持续上升。到2021年,总负担比达到50%,每2个劳动年龄人口对1个少儿人口或老年人口;到2046年,总负担比超过100%,每1个劳动年龄人口对1个少儿人口或老年人口,到预测期末,总负担比达到118.6%高位。

在省外人口净流入的情况下,我省劳动年龄人口总负担比将下降,下降的幅度与迁移的高中低方案趋势一致,迁移流入人口越多,劳动年龄人口总负担比下降幅度越多,流入人口越小,总负担比下降幅度越小。在低迁移方案下,我省劳动年龄人口总负担比最大下降幅度为6个百分点,在中迁移和高迁移方案下,总负担比下降最大幅度提高到12.5个和16.2个百分点(见图5.8)。

图5.8 不同迁移方案下我省劳动年龄人口总负担比下降幅度

如果按国际上通用的15—64岁作为劳动年龄人口,在无省外人口净流入的情况下,到2034年,我省劳动年龄人口的总负担比达到50%,进入人口负债期,到预测期末的2050年,总负担比达到76.6%,比16—59岁国内标准劳动年龄人口的总负担比下降42个百分点。因此,劳动年龄人口口径的变化,对总负担比的影响远大于省外流入人口的影响,这也从一个侧面说明延迟退休年龄,对未来扩大我国劳动力资源的作用巨大。

在省外人口净流入的情况下,我省劳动年龄人口总负担比将下降。在中迁移方案下,到2037年,总负担比达到50%,进入人口负债期,比无迁移情况下延迟3年,到2050年,总负担比达到68.8%,比无迁移方案状况下降低7.8个百分点;在迁移低方案和高方案下,我省劳动年龄人口的总负担比分别于2036年和2038年进入人口负债期,比无迁移方案条件下分别延后2年和4年,到2050年,总负担比下降最大幅度分别为4.0个和10.1个百分点。

从劳动年龄人口负担比的构成看,人口流入对少儿负担比的影响非常小,不论是迁移低方案、中方案还是高方案,不论劳动年龄人口是按国内标准还是国际标准,不论使少儿负担比提高还是下降,幅度都不到1个百分点,即省外流入人口对少儿负担比的提高或降低作用有限。而省外人口流入对老年负担比下降的贡献较大,总负担比是下降的(见附表2.8)。

六、主要结论与建议

(一)主要结论

1.流入人口总量大且增长迅速

2010年,我省常住人口达5443万人,其中,以农民工为主体的外来常住人口达1182万人,占全部常住人口的近22%。与2000年“五普”时相比,平均每年增加81万人,年均增长率为12.4%,成为全国人口增长最快的五个省市之一,省外流入人口已成为我省人口大幅增加的主要因素。而且,省外人口逐渐呈现“随迁家属增多,低龄儿童增多”的两多趋势。

2.流入人口是我省快速城市化重要的驱动力

城市化的实质是要素集聚,包括人口、资本的集聚。进入21世纪以来,我省人口城市化水平以年均近1个百分点的速度在增长,城市化进程加快,这与我省城市人口的集聚是一种“内聚外迁”的发展模式,即本地人口集聚与大规模省外人口流入密切相关。2010年,我省城镇人口比重达到61.6%,城镇人口规模达到3354.1万人。在居住城镇的常住人口中,省外流入人口达到877.3万人,占全部城镇人口的26.1%,比省内跨县流动的9.1%高17个百分点,即流动人口已成为我省人口城市化的重要推动力。

3.流入人口的地区分布呈现“市际悬殊的四个等级”

省外流入人口的市际分布受区域经济基础和发展速度的影响。传统流入大市依然为温州、宁波和杭州,金华、台州、嘉兴为第二流入城镇,绍兴市单独一类,所占比重与其余5个市地所占比重接近。但流入人口速度最快的却是丽水、舟山和嘉兴。这既与流入人口的基数有关如丽水市;也与区位优势有关,如舟山是国家级海岛新区,随着海洋经济的发展,舟山将吸纳更多的外来人才;还有经济发展战略和速度有关如嘉兴。

4.流入人口来源地兼有“全国性”和“地方性”双重特征

全国性是指省外人口来源地遍布全国各省区,如河南、四川、重庆等人口流出大省;地方性是指流出地具有区域性特征,一是邻近的江西、安徽、甚至江苏成为流入我省前10的省区;二是迁入人口来源地主要位于中国南部,东北、西北、华北地区流入我省人口规模相对较小,如北京、天津、青海、宁夏、新疆、黑吉辽等省,流入人口所占比重不到0.5%。

5.流入人口改变了我省劳动力的就业格局

21世纪头10年,我省劳动年龄人口增长量是最大的。2010年,省外流入人口的职业构成,以体力劳动为主,其中生产、运输设备操作人员及有关人员为主体,占73.4%,而全省常住人口的这一职业比重为46.2%,比外来人口低27.2个百分点,低素质的大规模的外省劳动力,使我省产业结构转型升级面临巨大的压力。

6.流入人口受教育程度低不适应经济转型升级

省外流入人口以初中受教育程度为主,人均受教育年限为8.6年,列全国省际人口流动人口的倒数第2位,和2000年的8.2年相比,受教育程度稳步提高,虽然与全省常住人口的平均水平持平,但控制年龄结构变化后,15—59岁省外流入人口仍低于本省常住人口文化素质。这说明三个事实:第一,我省流动人口文化素质偏低,与低层次劳动密集型产业的迅速扩张密不可分,即一个地区的产业特征决定了拥有专业技术的高层次人员相对较多;第二,流入人口的受教育程度与流入地的经济发展水平并不完全呈正相关关系;第三,流入人口的受教育程度低,不适应经济转型升级的需求。

7.省外人口流入减缓了人口老龄化进程

我省是全国最早进入老龄化的省区。2000年,我省60岁及以上老年人口比重占8.8%,列全国第2位;到2010年,我省老年人口比重上升到9.4%,列全国第9位,10年老年人口比重仅上升0.6个百分点,低于全国老年人口比重1.9个百分点的提升幅度。这是因为,大规模流入我省的迁移流动人口,改变了我省人口老龄化进程的时间表。但是,依赖大规模迁入外来年轻人口的方法,减轻人口老龄化的压力,其长远后果与利弊是应慎重考虑的。

(二)思考和建议

1.以人口长期均衡发展为目标,理性看待省外人口流入

我省是资源小省,自然资源是有限的。外来人口的大量涌入,加剧了我省资源、生态环境的承载压力。但是,外来人口已成为我省常住人口的重要组成部分。我省应把省外人口流入视作市场经济条件下社会经济发展的正常现象,应对省外人口持续流入作积极的肯定。未来要促进我省人口与经济社会的协调发展,必须综合考虑本省的产业转型、资源现状以及公共服务供给等多方面因素,以人口的长期均衡发展为战略,即要努力实现人口数量、素质、结构、分布等内部因素之间的均衡,实现人口与经济、社会、资源、环境的均衡。基于此,在浙江经济发展、社会发展、城市化、城镇建设、文化教育和治安管理等方面的长期规划设计与实施中,都要考虑到这一点。其立足点应是国家利益、区域利益和地方利益的统筹兼顾,应该与我省可持续发展战略相容。

2.深化户籍制度改革,促进省外流入人口向居住人口转变

改革开放初期的人口流动大多以单身流动为主,近年来人口流动方式出现了家庭化流动的特征,越来越多的流动人口以家庭为单位流动,家庭对流动的束缚作用已逐渐减弱。人口流动原因中,随迁家属比例的提高,表明越来越多的打工者外出打工不再仅仅以赚钱为唯一目的,而是寻找更适合或更好的、有利于家庭生存及发展的空间,尽可能地融入城市生活,城市定居的倾向越来越明显。另一方面,户籍制度改革从客观上为外来人口进入城市提供了制度保障。随着居住证制度的实施,外来人口在大城市迁移落户的限制在不断减少,省外流入人口常住化的趋势还将会进一步明朗。

3.实施人才新政,吸引更多高层次人才来浙创业发展

目前省外劳动力主要集中在低技能的传统优势产业,职业层次较低、就业的技术含量不高,与本地劳动力形成相互补充的就业格局。随着“创业富民、创新强省”战略的实施,我省经济发展方式将发生重大转变,而这有赖于科技进步和劳动者素质提高,取决于科技人才的数量与质量,以及劳动人口的素质水平,这两者将决定我省经济发展和现代化建设的速度以及能否在区域经济发展中保持前列。浙江不可能遏止人口流入,但我省可以顺应潮流,吸纳更多的科技人才,选择更高素质的各层次劳动人口,以有利于我省的社会经济长期发展。我省应出台更优惠、更具选择性的政策,力求加快人才的输入,引导、控制流入人口的文化技术素质。这不但关系到浙江新一轮经济增长,对我省的可持续发展也将产生积极的影响。

4.实行“先培训、再就业”制度,提升外来从业人员的素质

外来和本地劳动力需经培训合格后领取就业登记证再进入劳动力市场。建议政府相关部门根据我省产业结构升级的需要,在对外来用工的数量、专业构成、技能等级等进行测算的基础上,充分利用劳动部门现有的培训资源,为已经在政府导向产业就业的来浙从业人员或有志于在这些产业发展的其他来浙人员加以技能培训。此类培训原则上采用免费培训,但为了提高政府有限公共资源的利用率,可在培训前与外来人员签约,凡培训结束后在本省相关产业服务满一定年限者,免除一切培训的费用;培训后未在相应产业就业,或不在本省就业者,则必须支付相应的培训费用。

5.关注流动人口的利益诉求,解决“隐性城市化”问题

流动人口流入城市从事的经济活动主要是非农劳动,因此实际上他们应该属于城镇人口范畴,导致了我省城镇人口比重不断提高。但是,城市对农村外出劳动力实行的是一种“经济接纳,社会排斥”的做法,表现为农村劳动力可以进城打工获得一定的经济收入,却不承认他们在城市的社会成员身份,在养老、医疗卫生、住房、子女教育等方面存在歧视性政策,将他们排斥在社会保障、公共服务体系之外。

随着中国人口发展战略和经济发展战略的重大调整,省外流入人口将在政治、经济、社会、文化、教育等所有方面要求提高利益和待遇,诉求流入地的社会公平与公正。由于外来人口的规模数量在浙江举足轻重,如何处理,处理是否合理,将高度影响我省的社会稳定和区域利益矛盾。因为,人口流动不应是单纯的经济现象,而是复杂的经济、心理、社会、文化现象,我们不能单纯从经济因素出发去理解人口的流动行为,而应从市场、制度和社会网络等多维度出发进行研究。只有把人口迁移流动视作现代社会的特征之一的高度去认识,才能在户籍、就业、教育、文化和社会保险、城市化、流动人口管理等与人口迁移流动相关的理论与实践问题的研究决策上,建立起正确的出发点,公平对待外来劳动力,逐步形成惠及外来劳动力的城市基本公共服务制度,解决隐性城市化问题。

6.建立健全流动人口信息登记制度和共享机制,为引导调控提供决策依据

由于全省范围内尚未建立起完善的实有人口管理和服务机制,加上开放式区域人口变动的不确定性因素较大,因此现行流动人口统计汇总后的误差比较大,不能准确地反映省外人口的流入、流出、驻留等情况。同时,由于流动人口登记的内容有限,难以反映流动人口的就业、受教育程度、技能等结构变动的情况。因此,建议省人口计生委、公安、劳动、工商等部门联手,将外来人口计划生育信息登记与公安暂住证登记、工商营业证件办理、出租户租房、劳动就业市场找工作、企业集体招工和卫生健康体检等实现对接,建立信息共享交换平台,并通过基础信息的一次采集、多次使用和专业信息的一方采集、多方使用,实现部门间的信息共享,使人口流动的方向、空间分布与区域发展要求相吻合,使人口流动成为促进我省区域和谐与持续发展的有利因素。

课题负责人:姚引妹

课题承担单位:浙江大学人口与发展研究所

[参考文献]

[1]Francesc Ortega,Giovanni Peri.THE CAUSES AND EFFECTS OF TERNATIONAL MIGRATIONS:EVIDENCE FROM OECD COUNTRIES 1980—2005,NBER WORKING PAPER SERIES 14833.

[2]Gordon H.Hanson(2008).THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE NTERNATIONAL MIGRATION OF LABOR,NBER WORKING PAPER SERIES 14490.

[3]蔡昉.转轨时期劳动力迁移的区域特征[J].中国人口科学,1999(2):1—6.

[4]丁金宏.中国人口省际迁移的原因别流场特征探析[J].人口研究,1994(1):14—21.

[5]段成荣.中国省际人口迁移研究[M].北京:海潮出版社,2001.

[6]国家统计局.中国统计年鉴2012(电子版).

[7]李树茁.中国80年代的区域经济发展和人口迁移的研究[J].人口与经济,1994(3).

[8]李玲.人口迁移对90年代珠江三角洲人口发展的影响[J].经济地理,2002(5):544—549.

[9]李薇.我国人口省际迁移空间模式分析[J].人口研究,2008(4):86—96.

[10]梁秋生.外来流入人口的分母效应与大城市育龄妇女的超低总和生育率——以京津沪为例[J].人口研究,2004(5):19—26.

[11]刘玉.中国流动人口的时空特征及其发展态势[J].中国人口资源与环境,2008(1):139—144.

[12]鲁奇,王国霞,杨春悦,曾磊.流动人口分布与区域经济发展关系若干解释(1990,2000)[J].地理研究,2006(5):825—835.

[13]莫国芳,包广静,嘉学,吴瑛.省际人口迁移与云南省人口控制研究[J].云南师范大学学报,2004(6):115—119.

[14]南开大学人口与发展研究所.中国劳动力人口职业、行业结构变迁与经济发展区域比较研究,载国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编[M].北京:中国统计出版社,2005.

[15]庞丽华.多层次分析方法在人口迁移研究中的应用省际劳动力迁移的多层次分析[J].中国农村观察,2001(2):11—17.

[16]谈明洪,李秀彬等.我国城市用地扩长的驱动力分析[J].经济地理,2003(9):635—639.

[17]王桂新.中国人口迁移与区域经济发展关系之分析[J].人口研究,1996(6):9—16.

[18]王桂新.中国经济体制改革以来省际人口迁移区域模式及其变化[J].人口与经济,2000(3).

[19]王桂新,魏星,沈建法.中国省际人口迁移对区域经济发展作用关系之研究[J].复旦学报:社会科学版,2005(03),148—161.

[20]王新军,刘玮玮.影响中国农村劳动力省际迁移动因的实证分析——基于新劳动力迁移理论[J].统计与信息论坛,2010(7):31—35.

[21]王国霞.中国农村人口省际省内迁移机制研究[J].经济管理,2008(8):85—90.

[22]严善平.中国90年代地区间人口迁移的实态及其机制[J].社会学研究,1998(2):69—76.

[23]严善平.中国省际人口流动的机制研究[J].中国人口科学,2007(1).

[24]朱杰.长江三角洲省际人口迁移格局及影响因素[J].城市发展研究,2010(6).

[25]浙江省统计局,国家统计局浙江调查总队.2012年浙江统计年鉴(电子版).

[26]华东师范大学人口研究所.90年代中国人口分布和迁移流动的新形势研究[A].国务院人口普查办公室,国家统计局人口和社会科技统计司.2000年人口普查国家级重点课题研究报告(第三卷人口流动)[C].北京:中国统计出版社,2005.

附录一:基础数据及预测方法的选定

(一)基础数据

本预测所用的基础数据是2010年浙江省第六次人口普查分年龄、性别资料。在此基础上,根据2011年省统计年鉴公布的年底人口数据,对2010年份年龄、性别的人口普查数据进行调整,使2011年底的总人口数与统计公布的数据一致,年龄结构保持不变。

(二)预测参数

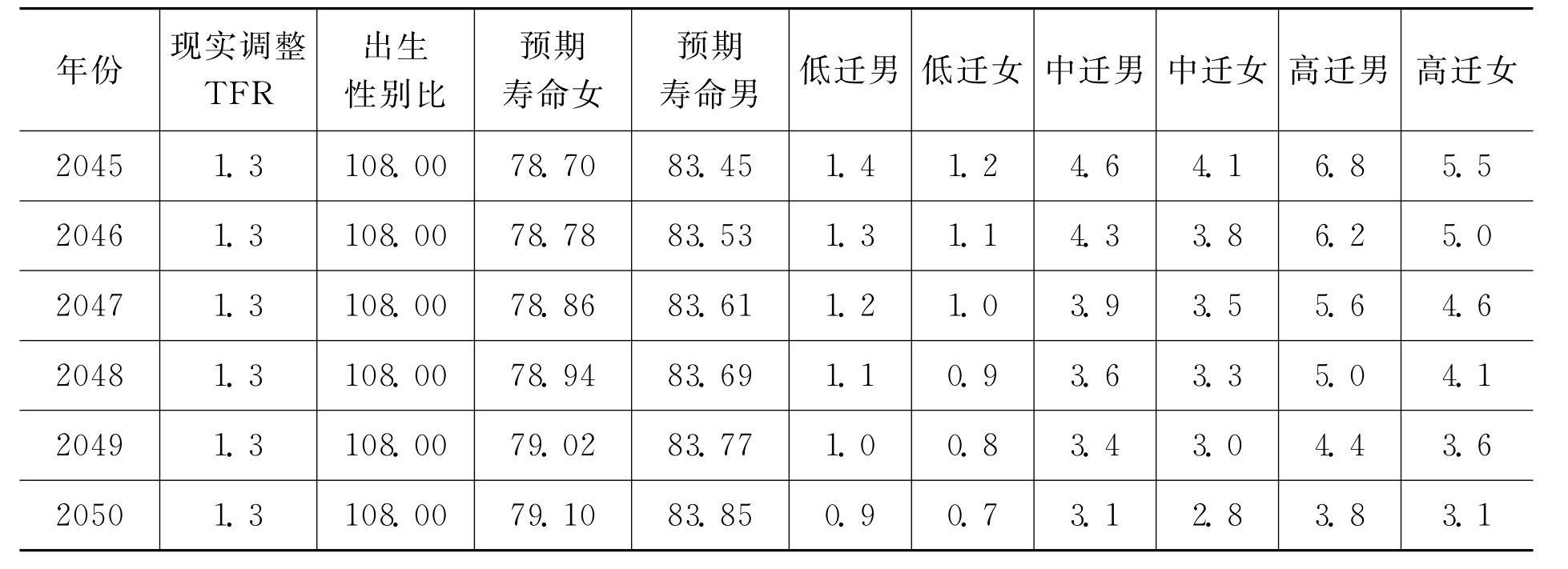

人口预测参数主要包括死亡水平和模式、生育水平和模式、性别比及迁移水平和模式。在假定当前生育政策不变,生育水平保持稳定的前提下,根据省外净迁移流入水平的不同,假设高、中、低三种方案,并运用demproj人口预测软件,分省外无迁移和有迁移高、中、低三个迁移流入方案对浙江省未来人口发展态势进行预测。

1.生育参数

根据“六普”长表数据,全省育龄妇女总和生育率为1.02,显然,总和生育率数据偏低。偏低的可能原因:一是省外流入育龄妇女的分母作用。根据以往的研究,“拥有大量外来人口,而且拥有众多高等院校在校生人口、无户籍人口和出国学习工作人口的大城市,其育龄妇女的超低TFR(总和生育率)在很大程度上是受到这些外来流入人口分母效应影响所致(梁秋生,2004)。2010年,流入我省的育龄妇女达457万人以上,占流入我省女性人口的86.9%,占我省育龄妇女总人数的28.6%。二是育龄妇女婚育年龄推迟的时期效应对TFR指标的影响作用;三是可能存在出生漏报或漏登。根据我省六普全省分年龄、性别人口中育龄妇女的年龄分布和2010年“六普”分市出生人口情况表中全省出生人数,对总和生育率进行修正,得出结果为1.2。如果我省育龄妇女完全按照现行生育政策规定生育,2010年我省政策生育率应为1.4。对此,本课题组根据未来育龄夫妇婚配概率,在现行生育政策下,对未来我省育龄妇女的总和生育率进行估算:一是调整的现实总和生育率,二是政策生育率,并假设在预测期内,生育模式按2010年普查时年龄别生育率保持不变(见附表1.1)。

2.死亡参数

在2010年我省分性别预期寿命男75.58岁、女80.27岁的基础上,根据UN人口预期寿命提高的经验数据,估算到2050年,我省分性别的预期寿命分别为男79.10岁、女83.85岁。死亡模式取UN一般模式,婴儿死亡率为10‰左右。

3.迁移参数

根据2010年人口普查资料,省外流入我省人口达1182.4万人,我省流出省外人口为284.2万人,净流入898.2万人,和2000年净迁流入161.6万人相比,增长速度大幅度提高。正如在报告第二部分所分析的,从全国范围看,未来浙江作为长三角重要组成部分,仍将是人口净流入区,但流速将趋缓。故我们用2005—2009年统计年鉴估算的年净迁移流入人口为基础,计算2005—2009年我省省外迁移流入的平均值42万人作为起始年的高方案,将2005—2009年将省外迁移流入的最小值28万人作为起始年低方案,取二者的平均值35万人作为起始年中方案,并假设人口净迁移从2010年的水平按一定的速率下降,先慢后快,低、中、高三方案分别于2050、2045、2040年降低到1‰左右,男女下降速度相同,且迁移模式保持不变。

4.出生人口性别比

根据“六普”资料,2010年,出生人口性别比为118.36,假设随着我省出生人口性别比治理工作成效逐步显现,每年在108以上的超过部分下降50%,到2031年达到108,之后保持在108的水平。

5.城市化水平

根据2000—2011年城市化水平,以年份为自变量,城市人口比重为因变量,假设到21世纪中叶后,我省城市化水平最高值为80%,用SPSS软件包进行曲线拟合,得到回归方程,并用方程推算出未来城市化水平,结果见附表1.1。

(三)人口预测基本参数

附表1.1 人口预测基本参数

续表

续表

附录二:人口预测结果

附表2.1 不同迁移方案下浙江未来总人口预测

续表

附表2.2 不同迁移方案下浙江未来劳动年龄人口预测

续表

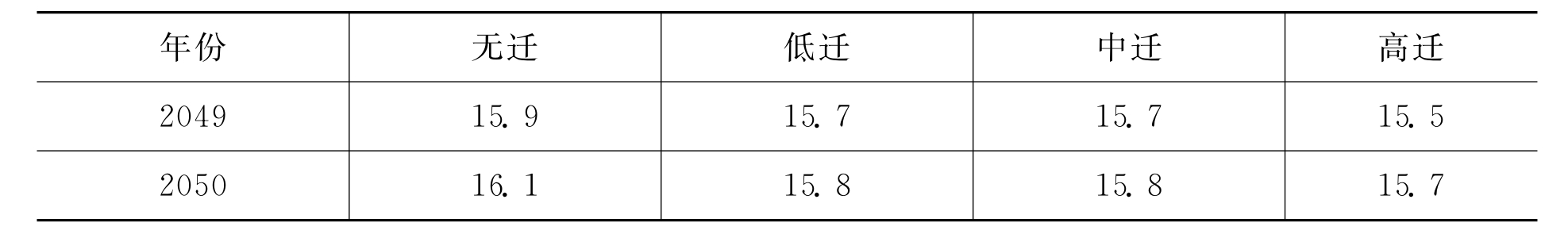

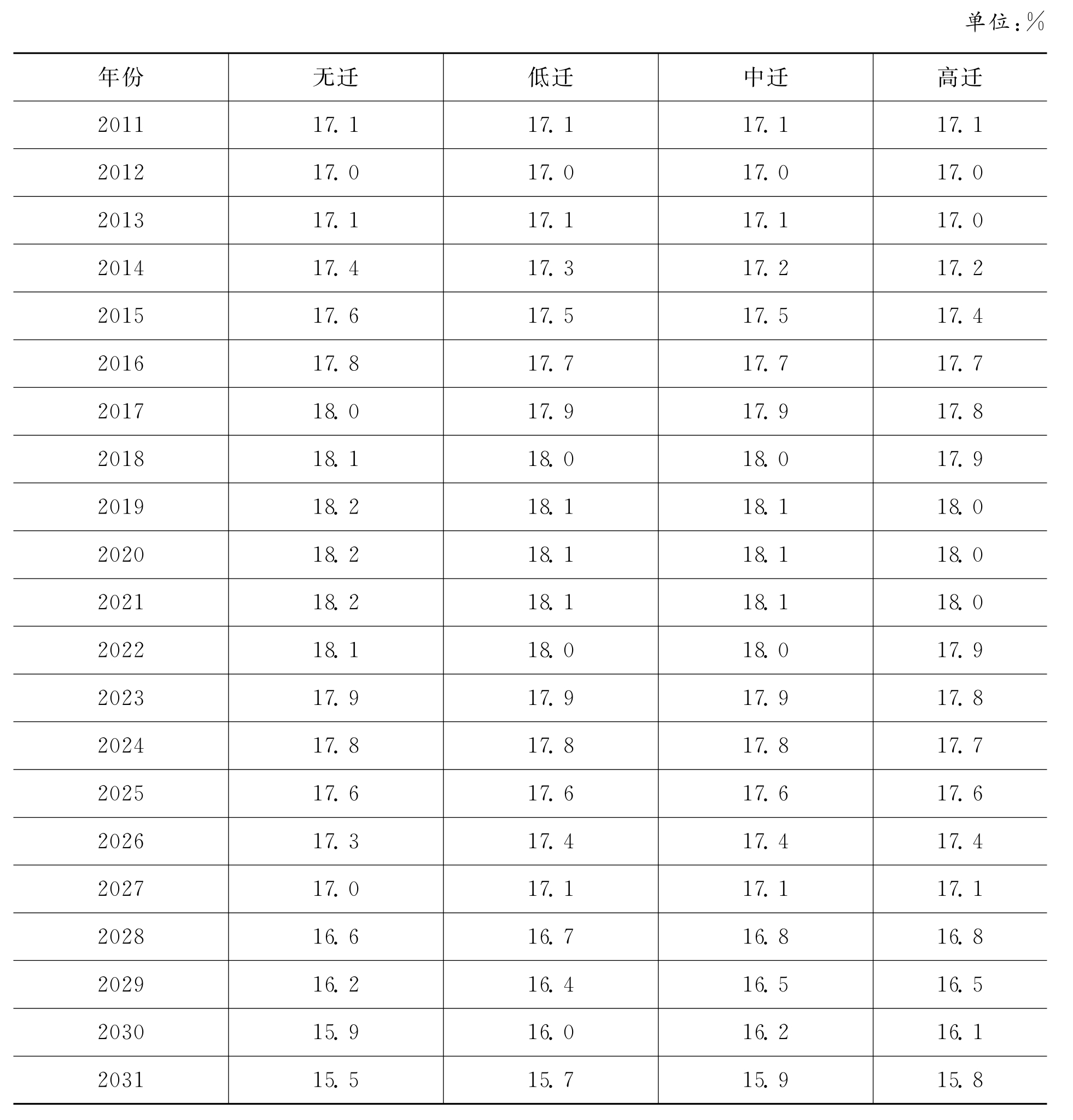

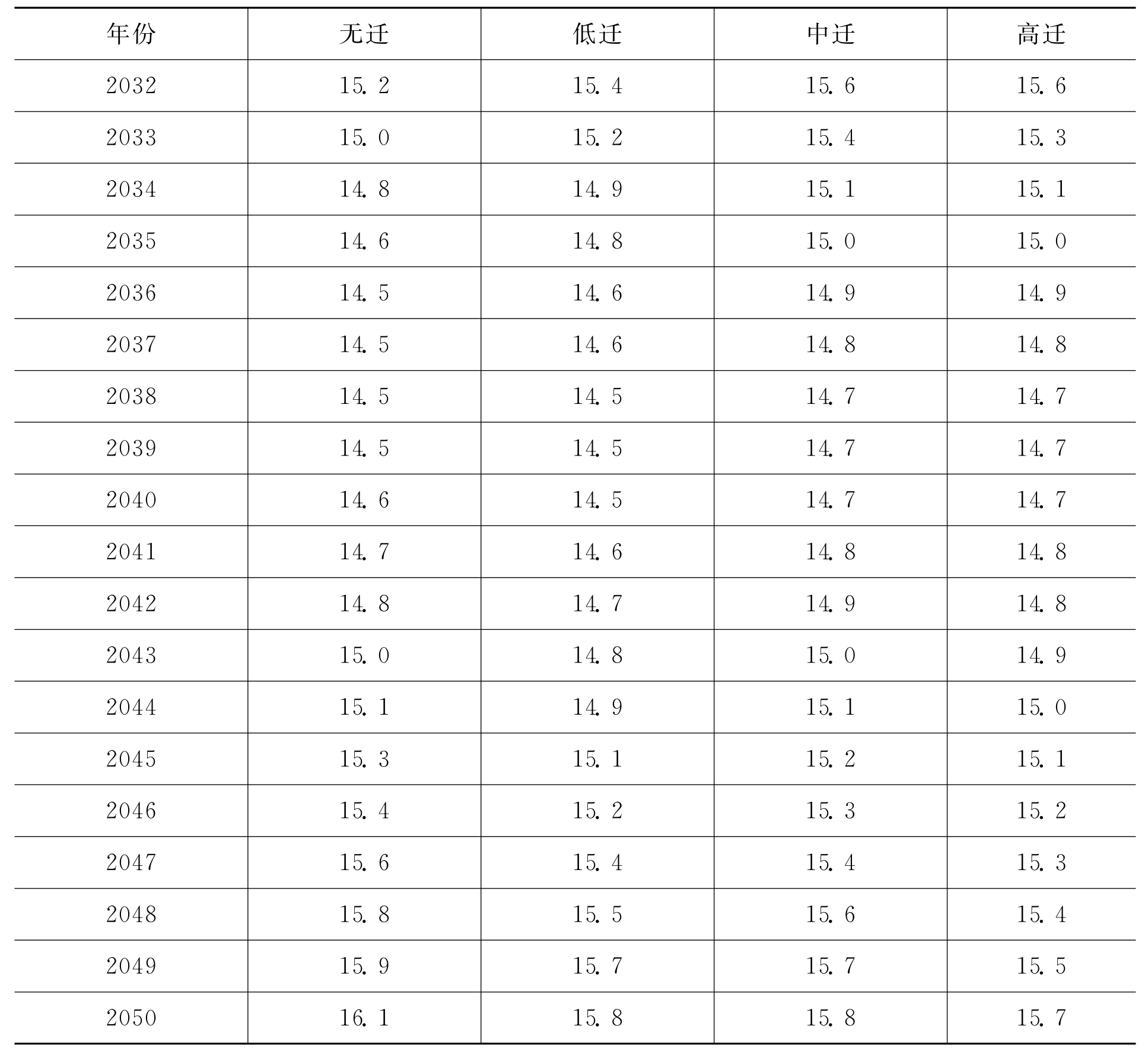

附表2.3 不同迁移方案下浙江未来劳动年龄人口比重预测

续表

续表

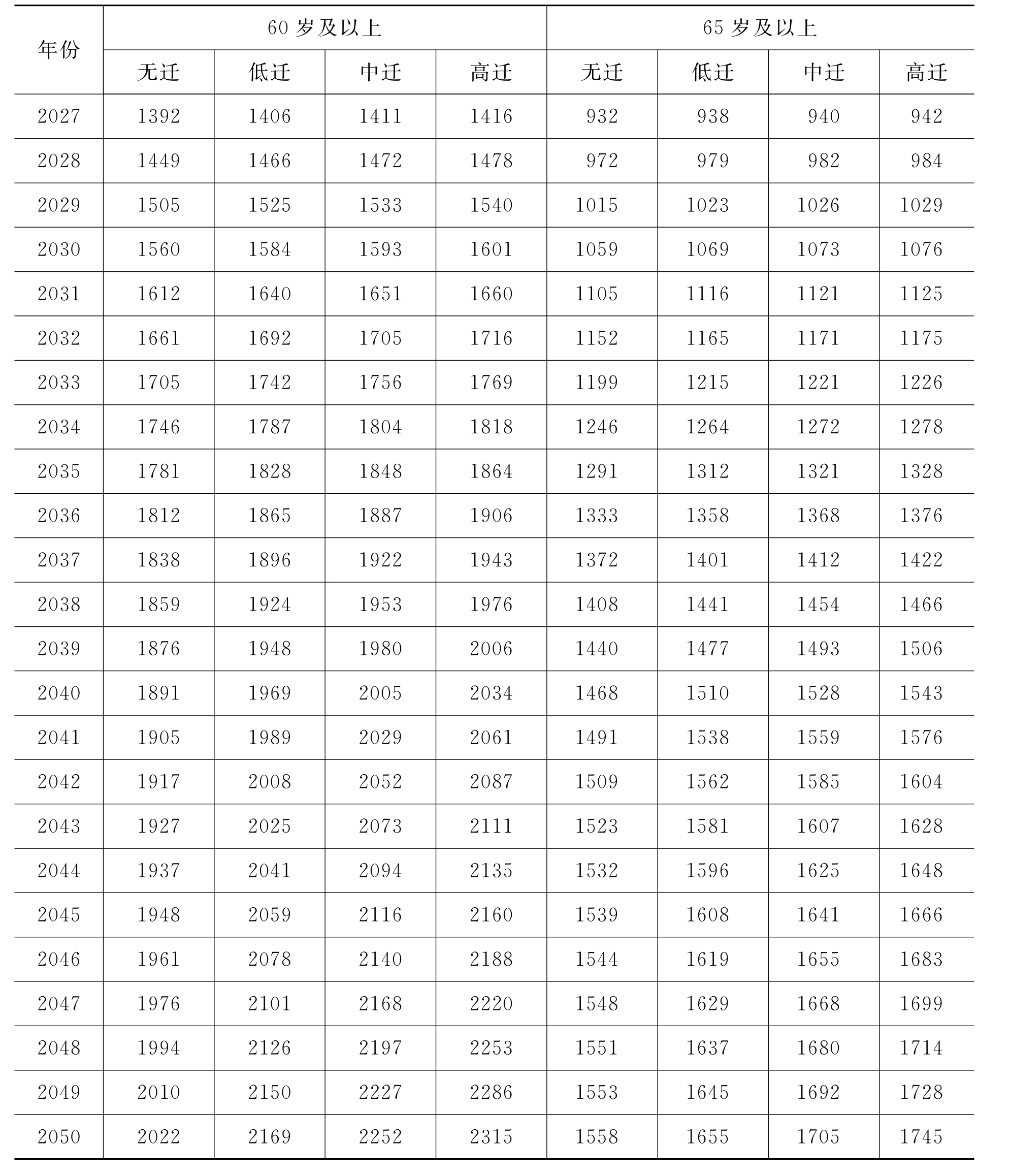

附表2.4 不同迁移方案下浙江未来老年人口预测

续表

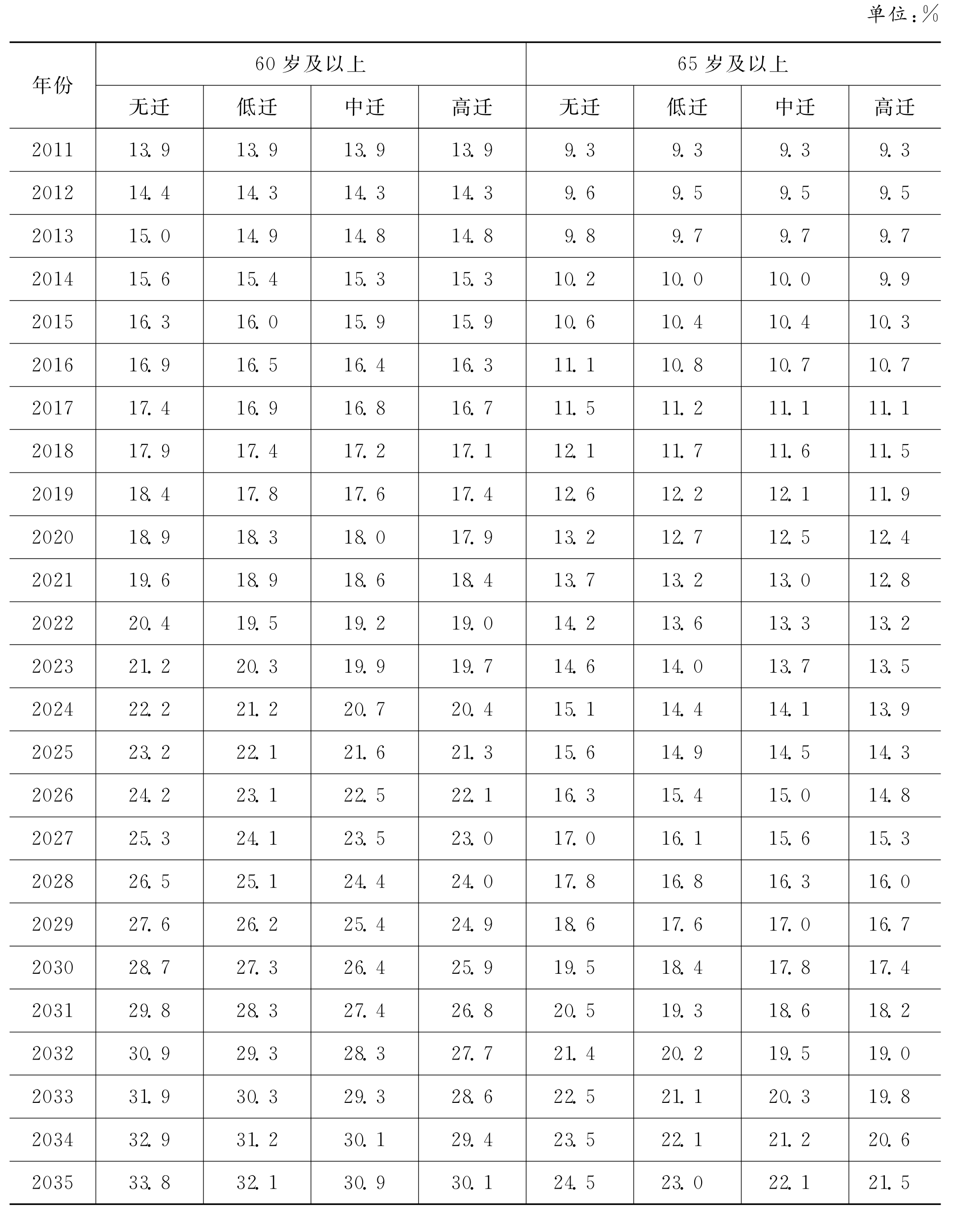

附表2.5 不同迁移方案下浙江未来老年人口比重

续表

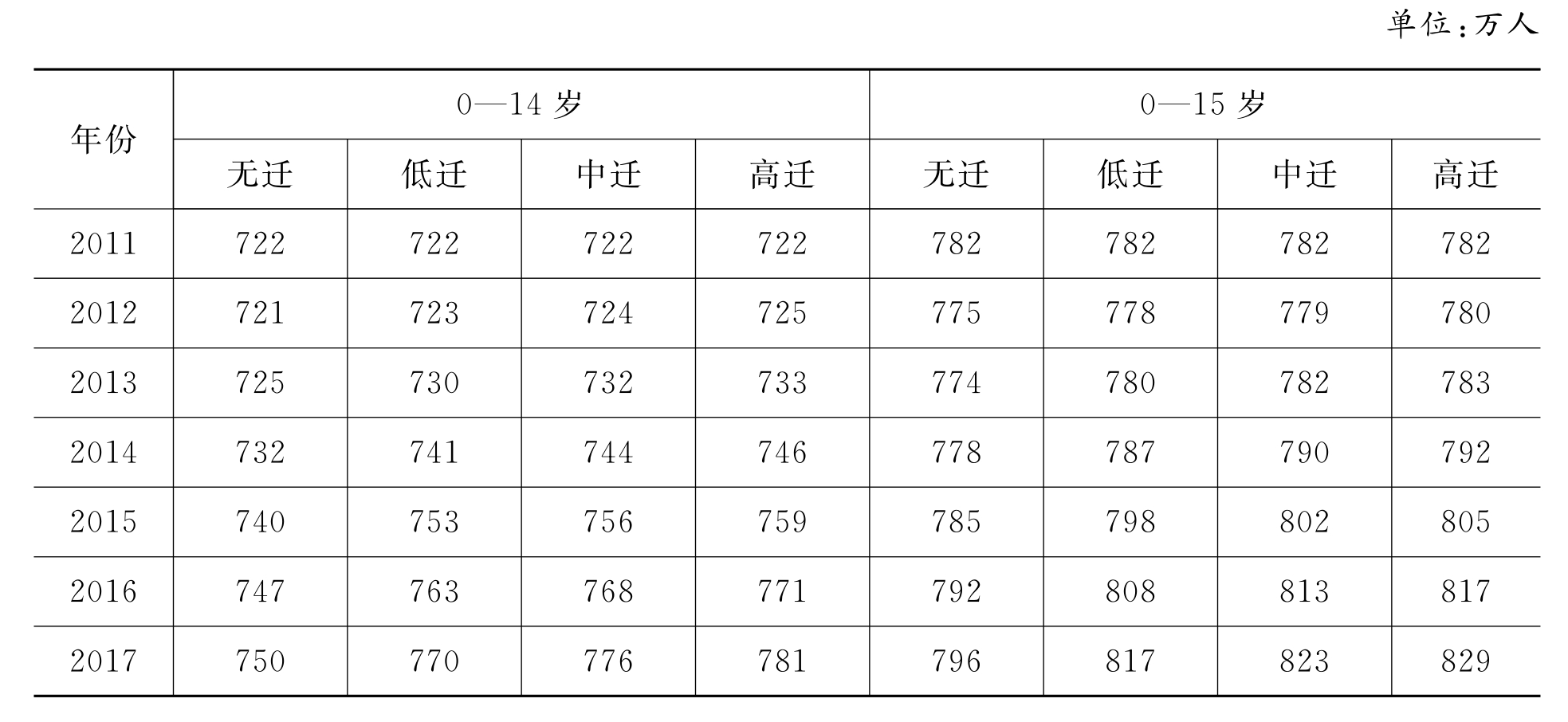

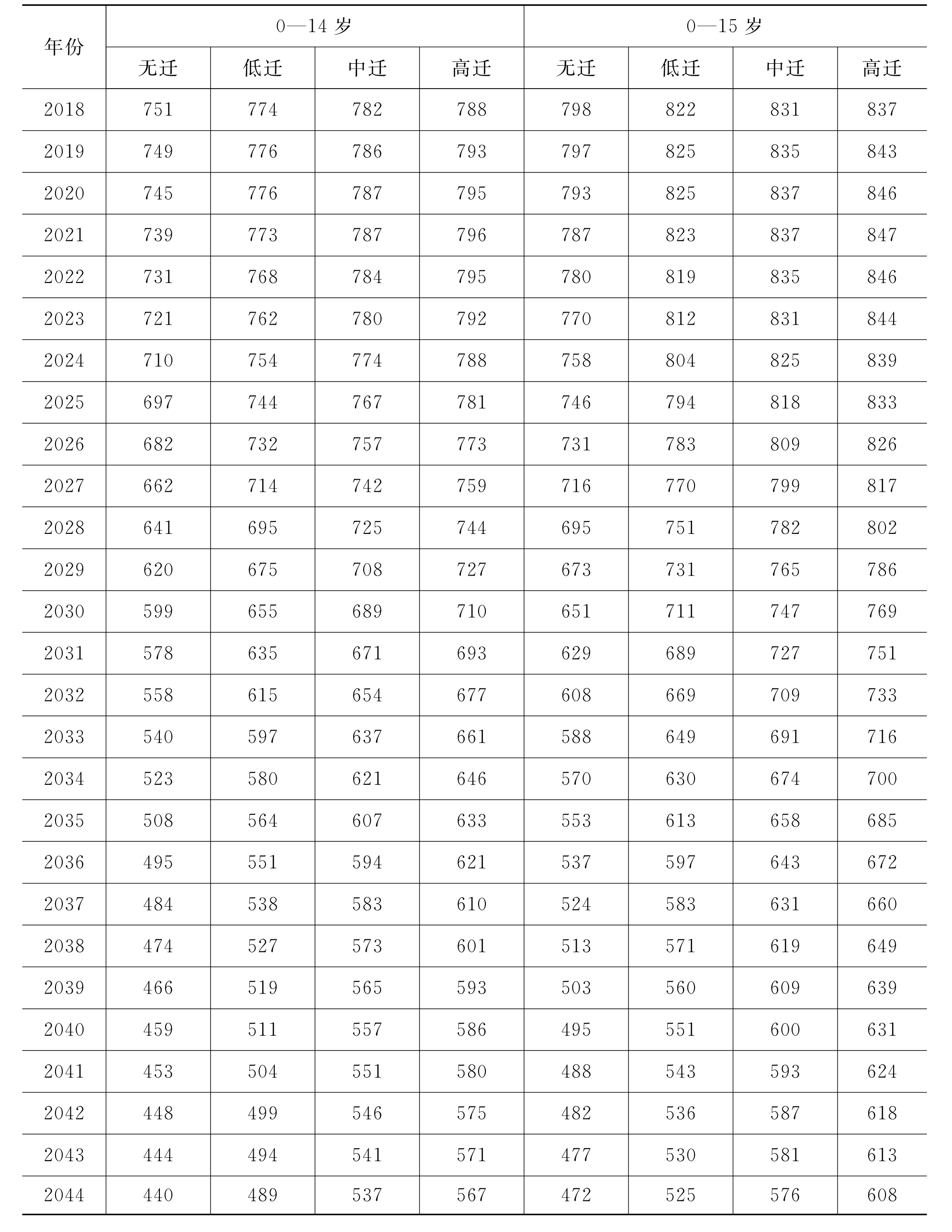

附表2.6 不同迁移方案下浙江未来少儿人口预测

续表

续表

附表2.7 不同迁移方案下浙江未来少儿人口比重预测

续表

附表2.8 不同迁移方案下老年负担比

续表

注:老年负担比=P65+/P15-64。

附表2.9 不同迁移方案下少儿负担比(0—14岁/15—64岁)

续表

续表

注:少儿负担比=P0-14/P15-64。

附表2.10 不同迁移方案下总负担比

续表

【注释】

[1]世界银行根据人均GNI对各经济体进行了划分(2010年),组别分为:低收入经济体为1005美元或以下者;下中等收入经济体在1006—3975美元之间;上中等收入经济体在3976—12275美元之间,高收入经济体为12276美元或以上者。

[2]国务院发展研究中心农村经济研究部:《民工荒:现状与未来》,《人口与发展》2008年第3期,第19—21页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。