气候变化对青藏高原长江源地区的影响[1]

李宇军

一、研究背景和项目实施情况

全球变暖与气候变化正在深刻地影响着世界环境和全球经济社会的可持续发展。“世界屋脊”——青藏高原作为地球的第三极,[2]与全球气候变化有着密切的关系。最近一些年以来,气候变化对中国的生态环境和社会经济的负面影响日益凸显,如青藏高原冰川面积逐渐缩小、干旱发生频率增加、农牧业病虫害增加等,这些易受到气候变化影响的地区迫切需要采取应对的措施以减少气候变化造成的损失,而成功地应对这些问题则离不开人们对这些问题的认识。被誉为“中华水塔”的长江源地区坐落在世界第三极——青藏高原上,由于全球气候变化和长江源地区生态环境的明显恶化,受到了外界的严重关注。

50多年来,长江源地区一直是自然科学家研究青藏高原的重要基地之一。与自然科学对长江源地区的研究课题(如冰川、冻土、植被、土壤等)不同,这个研究项目侧重于从社会科学的角度考察50年以来气候变化对长江源地区的水资源、生态环境、湿地、土地退化和沙化、畜牧业等的影响。本次调查实施于2005年6~7月,主要地域是青海省玉树藏族自治州的两个县——治多县和曲麻莱县,它们分别位于长江源地区通天河的两岸。治多县被称为“中华水塔”,地处青藏高原中部,地势高耸,山多滩大,整个地形西高东低、南高北低,呈西南向东北倾斜状态,平均海拔4500米以上。全县有草场5000多万亩,山地面积占70.6%,草原平滩占25.2%,沼泽地面积占0.9%。全县辖有1个镇和5个乡。至2004年年底为止,共有6026户,24615人。曲麻莱县地属昆仑山和巴颜喀拉山山脉体系,整个地形由东南向西北逐渐升级,海拔在4000~5990米之间。全县有草场4000多万亩。放牧草场平均海拔为4200米,最高达4800米。1979年全县牲畜曾经达到111.56万头(只),比1950年增长了4.7倍,达到历史的最高水平。全县辖有6个乡。至2004年年底为止,共有5805户,24156人。

调查地的海拔通常在4200米以上,与在平原城市的调查相比,这次调查对研究者的身体素质和意志的要求非常高。除了在高寒沼泽草场、高寒草甸草场和高寒干草原草场三种主要草场类型进行实地考察之外,还访问了200多位长江源地区居民,他们中有:副县长、县政协主席、县畜牧局局长、副局长、科长、科员、乡人大主席、乡长、乡党委书记、原村长、老村长、村支书、原村支书、乡政府保管员、中小学校长、教导主任、畜牧师、教师、医生、中级农经员、国有企业员工、会计、出纳、秘书、喇嘛、市民、农民、牧民等。其中,牧民是长江源地区居民的主体,也是占比例最大的受访者。

本次调查主要采用了实地考察、入户访谈(感性认识和定性分析)和问卷调查(定量分析)三种方法。数据分析主要采用SPSS11.0版软件建立数据库,并进行了频数分析和交叉分析等。

二、长江源地区居民对气候变化的感受

长江源地区的气候是典型的高原大陆性气候,多风少雨,干燥寒冷,没有四季之分,只有冷暖二季,冷季有8~9个月,暖季仅3~4个月。

(一)关于长江源地区气候变化是否明显

在200位受访人中,有绝大多数的受访人(84.50%)认为:长江源地区气候变化“很明显”或“较明显”。

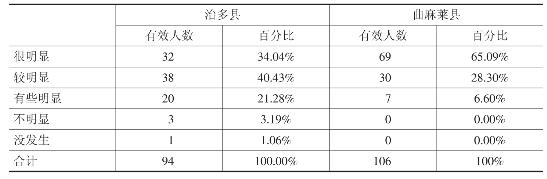

关于“长江源地区气候变化(如冷天更冷,热天更热)是否明显”这个问题,曲麻莱县(65.09%)比治多县(34.04%)有更多的受访者认为长江源地区气候变化“很明显”(见表1)。

表1 治多县和曲麻莱县比较:长江源地区气候变化是否明显

(二)对冷季气候变化的感受

在对冷季气候变化的感受方面,有半数(100位,正好50%)的受访人认为:长江源地区冷季气候变化变得“更温暖了”。

治多县的受访者和曲麻莱县的受访者对冷季气候变化有不同的感受:较多的治多县受访者(62.77%)认为:长江源地区冷季气候变化主要表现为变得“更温暖了”;相反,较多的曲麻莱县受访者(50%)认为:长江源地区冷季气候变化主要表现为变得“更寒冷了”(见表2)。

表2 治多县和曲麻莱县比较:对冷季气候变化的感受

(三)冷季气候变化的表现

关于冷季气候变化的表现:总的来看,主要为冷季刮大风增加(24.58%)、冷季下雪减少(18.33%)、冷季时间变得更长(16.46%)、冷季变得比以前温暖(14.79%)等。其中,最明显的变化是冷季刮大风增加。

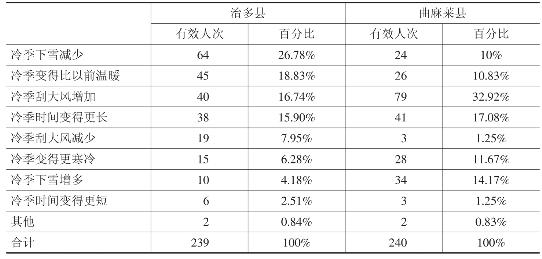

治多县的受访者和曲麻莱县的受访者对冷季气候变化有不同的感受:较多的治多县受访者(26.78%)表示,主要为冷季下雪减少;曲麻莱县受访者(32.92%)表示,主要为冷季刮大风增加(见表3)。

表3 治多县和曲麻莱县比较:冷季气候变化的表现(多选题)

(四)对暖季气候变化的感受

在对暖季气候变化的感受方面,有超过半数(134位,67%)的人认为:长江源地区暖季气候变化变得“更凉了”。

总体上,治多县的受访者和曲麻莱县的受访者对暖季气候变化的体会和观察比较接近,较多的受访人(治多县,68.09%;曲麻莱县,66.98%)认为:长江源地区暖季气候变化主要表现为变得“更凉了”(见表4)。

表4 治多县和曲麻莱县比较:对暖季气候变化的感受

(五)暖季气候变化的表现

关于暖季气候变化的表现:

总的来看,主要为暖季下雪增多(19.73%)、暖季刮大风增加(17.99%)、暖季时间变得更短(17.79%)、暖季变得比以前更凉(14.12%)、暖季下雨减少(11.41%)等。其中,最明显的是暖季下雪增多。

具体来看,治多县受访者和曲麻莱县受访者对暖季气候变化的感受略有不同:

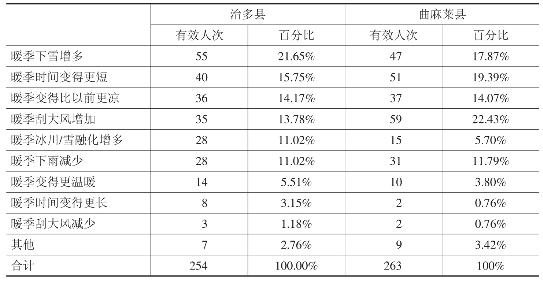

治多县受访者所体会和观察到的暖季气候变化,主要为暖季下雪增多(21.65%)、暖季时间变得更短(15.75%)、暖季变得比以前更凉(14.17%)、暖季刮大风增加(13.78%)等。其中,最明显的变化是暖季下雪增多(21.65%)。

曲麻莱县受访者所体会和观察到的暖季气候变化,主要为暖季刮大风增加(22.43%)、暖季时间变得更短(19.39%)、暖季下雪增多(17.87%)、暖季变得比以前更凉(14.07%)等。其中,最明显的变化是暖季刮大风增加(22.43%)(见表5)。

表5 治多县和曲麻莱县比较:暖季气候变化的表现(多选题)

(六)小结

长江源地区牧民对暖季气候变化比对冷季气候变化更为敏感,因为暖季是牧草返青和生长的时期,也是牛羊的长膘、生育、挤奶等畜牧生产的关键时期。

关于暖季时间变得缩短,长江源地区牧民解释说,以前暖季时期有3~4个月,现在暖季时期只有2个多月,严重影响了牧草返青和生长,也严重影响了牛羊的长膘、生育、产奶等。

两县比较来看,治多县的受访者和曲麻莱县的受访者所感受到的气候变化不但体现在冷季的气候变化上,而且体现在暖季的气候变化上。一方面,冷季的气候变化在两县具有不同的变化特点,治多县最明显的变化是冷季下雪减少,而曲麻莱县最明显的变化是冷季刮大风增加;另一方面,暖季的气候变化在两县也具有不同的变化特点,治多县最明显的变化是暖季下雪增多,而曲麻莱县最明显的变化是暖季刮大风增加。

可以看出,气候变化在两县的不同表现在于下雪和刮大风两种气候现象上,在治多县,最明显的气候变化特征是冷季下雪减少,而暖季下雪增多;而在曲麻莱县,最明显的气候变化特征是冷季和暖季的刮大风都在增加。

三、气候变化对长江源地区生态环境的影响

(一)气候变化对长江源地区生态环境的明显影响

总的来看,气候变化对长江源地区生态环境的明显影响主要在下列的四个方面:河流水量(14.72%)、鼠害(13.4%)、牧草质量(13.21%)、草地(10%)。

两县比较,在治多县,气候变化对长江源地区生态环境的明显影响有河流水量(18.95%)、牧草质量(13.71%)、鼠害(12.50%)等;而在曲麻莱县,明显的影响有鼠害(14.60%)、草地(14.60%)、牧草质量(13.14%)等(见表6)。

表6 治多县和曲麻莱县比较:气候变化对生态环境的明显影响(多选题)

续表

这可能说明气候变化对治多县和曲麻莱县生态环境产生了不同的影响。对治多县的影响最直接地体现在河流水量的变化上,对曲麻莱县的影响体现在鼠害增多和草地变化上。看来,治多县出现了较为严重的干旱问题,而曲麻莱县出现了较为严重的鼠害问题。

(二)气候变化对长江源地区生态环境的不利影响

总的来看,气候变化对长江源地区生态环境的不利影响主要表现在草质变差(20.87%)、鼠害增加(17.46%)、土地荒漠化(13.66%)和草地减少(10.44%)四个方面。

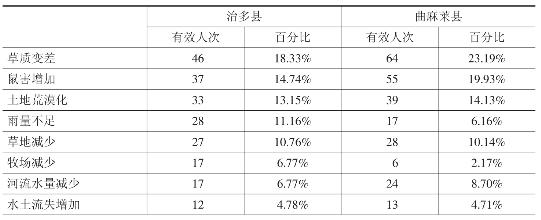

治多县受访者认为,气候变化最为不利的影响是草质变差(18.33%)、鼠害增加(14.74%)、土地荒漠化(13.15%)、雨量不足(11.16%)。曲麻莱县受访者认为,气候变化最为不利的影响也是草质变差(23.19%)、鼠害增加(19.93%)、土地荒漠化(14.13%)、草地减少(10.14%)(见表7)。

表7 治多县和曲麻莱县比较:气候变化对生态环境的不利影响(多选题)

续表

可以看出,气候变化对治多县和曲麻莱县都造成了草质变差、鼠害增加和土地荒漠化等恶劣的影响。气候变化对两县生态环境最为不利的影响都是草质变差。

(三)气候变化对长江源地区畜牧经济的不利影响

气候变化对长江源地区生态环境的不利影响,也反映到了长江源地区畜牧经济当中。

总的来看,气候变化对长江源地区畜牧经济的不利影响和明显表现在于牧草质量草质变差(15.69%)和草地鼠害增加(14.78%)两个方面。同时,还造成了牲畜疾病增加(10.77%)的问题。

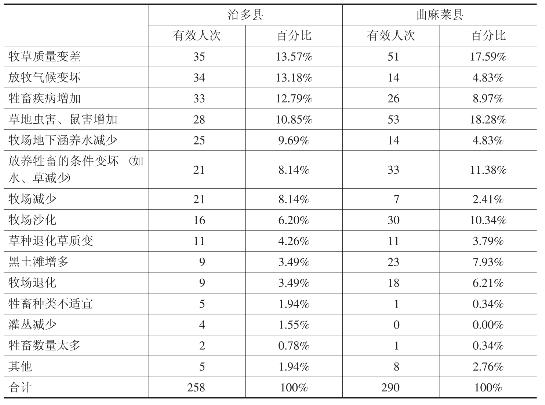

两县比较,在气候变化对长江源地区畜牧经济的不利影响方面,在治多县,首先,牧草质量变差(13.57%);其次,放牧气候变坏(13.18%);再次,牲畜疾病增加(12.79%)。而在曲麻莱县,首先,草地虫害、鼠害增加(18.28%);其次,牧草质量变差(17.59%);再次,是放养牲畜的条件变坏(如水、草减少,11.38%)(见表8)。

由此看来,气候变化对长江源地区畜牧经济最为不利的影响,在治多县表现为是牧草质量变差;在曲麻莱县体现为草地虫害、鼠害增加。

(四)气候变化对长江源地区畜牧经济的有利影响

绝大多数的长江源地区受访者不认为气候变化对长江源地区畜牧经济产生了有利影响,只有一小部分受访者认为气候变化对长江源地区畜牧经济也产生了一些有利影响,回答者只有167人次。相比来看,关于气候变化对长江源地区畜牧经济的不利影响,有548人次给予了回答;关于气候变化对长江源地区生态环境的不利影响,有527人次给予了回答。

表8 治多县和曲麻莱县比较:气候变化对畜牧经济的不利影响(多选题)

(五)小结

气候变化对长江源地区生态环境的明显影响主要在下列的四个方面:河流水量(14.72%)、鼠害(13.40%)、牧草质量(13.21%)、草地(10.00%)。可是,气候变化对两县生态环境的明显影响却不同:在治多县,最明显的影响是河流水量(18.95%);而在曲麻莱县,最明显的影响是鼠害(14.60%)和草地(14.60%)。

气候变化对长江源地区生态环境的不利影响主要表现在草质变差(20.87%)、鼠害增加(17.46%)、土地荒漠化(13.66%)和草地减少(10.44%)四个方面。然而,在气候变化对两县生态环境产生的最为不利的影响是不同的:在治多县和曲麻莱县,都主要表现为草质变差(18.33%)。

气候变化对长江源地区畜牧经济的不利影响主要在于牧草质量变差(15.69%)和草地鼠害增加(14.78%)两个方面。但是,气候变化对不同地区产生的最严重影响存在着差别:在治多县是牧草质量变差(13.57%),在曲麻莱县则是草地虫害鼠害增加(18.28%)。

绝大多数的当地受访者不认为气候变化对长江源地区畜牧经济产生了有利影响。

四、气候变化对草场退化或沙化的影响

(一)治多县和曲麻莱县比较:气候变化与草场退化或沙化的关系

在200位受访人中,有185位(92.50%)受访人认为,气候变化与草场退化或沙化的关系很密切(61.00%)和较密切(31.50%)。

关于气候变化与草场退化或沙化的关系,治多县受访者和曲麻莱县受访者的看法很接近。半数以上的治多县受访者(56.38%)和曲麻莱县受访者(65.09%)都认为气候变化与草场退化或沙化有很大的关系。还有37.23%治多县受访者和26.42%曲麻莱县受访者认为气候变化与草场退化或沙化有一定的关系(见表9)。

表9 治多县和曲麻莱县比较:气候变化与草场退化或沙化的关系

总的来看,治多县受访者(93.61%)和曲麻莱县受访者(91.51%)都一致认为,气候变化与草场退化或沙化有较为密切的关系。

(二)治多县和曲麻莱县比较:草场退化或沙化的程度

有173位(86.50%)受访人认为,长江源地区草场退化或沙化已经发展到了很严重(52.50%)或比较严重(34.00%)的程度。

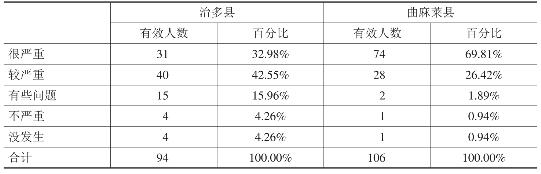

关于长江源地区草场退化或沙化的程度,治多县受访者和曲麻莱县受访者的看法有一些差别:

在治多县,有32.98%的受访者认为:长江源地区草场退化或沙化已经到了很严重的程度;有42.55%的受访者认为:长江源地区草场退化或沙化已经发展到了比较严重的程度;还有15.96%的受访者认为:长江源地区草场存在退化或沙化的问题。

在曲麻莱县,有69.81%的受访者认为:长江源地区草场退化或沙化已经到了很严重的程度(比治多县高出36.83%);有26.42%的受访者认为:长江源地区草场退化或沙化已经发展到了比较严重的程度;只有1.89%的受访者认为:长江源地区草场存在退化或沙化问题(见表10)。

表10 治多县和曲麻莱县比较:草场退化或沙化的程度

总的来看,曲麻莱县受访者比治多县受访者更加关注到长江源地区草场退化或沙化问题的严重性问题。这可能也说明,曲麻莱县的草场退化或沙化问题比治多县要明显得多。

(三)治多县和曲麻莱县比较:草场退化或沙化的原因

总的来看,长江源地区草场出现退化或沙化的第一原因是气候变化(26.92%),第二原因是草地出现鼠害(21.95%),而大量开矿(12.42%)和水资源减少(10.56%)是另外两大比较重要的因素。

关于草场退化或沙化的原因,治多县受访者和曲麻莱县受访者分别表示了略微不同的看法:在治多县,受访者认为草场退化或沙化的第一原因是气候变化因素(28.11%),第二原因是草地出现鼠害(15.21%),第三原因是大量开矿(14.75%)。在曲麻莱县,受访者认为草场退化或沙化的第一原因是草地出现鼠害(27.44%),第二原因是气候变化(25.94%),第三原因是水资源减少(11.65%),第四原因是大量开矿(10.53%)(见表11)。

可见,气候变化和草地出现鼠害被公认为是草场出现退化或沙化的两大最主要原因。不同的是:治多县受访者强调了气候变化因素(28.11%);而曲麻莱县受访者强调了草地出现鼠害(27.44%)的不利影响。

表11 治多县和曲麻莱县比较:草场退化或沙化的原因(多选题)

(四)小结

无论是在治多县(56.38%)还是在曲麻莱县(65.09%),多数的受访者都认为气候变化与草场退化或沙化有很大的关系。

在曲麻莱县,有69.81%的受访者认为:长江源地区草场退化或沙化已经到了很严重的程度。持此看法者,曲麻莱县比治多县(32.98%)高出36.83%。这说明,曲麻莱县的草场退化或沙化问题比治多县要明显得多。

造成草场出现退化或沙化的两大最主要原因是气候变化和草地出现鼠害。不同的是:治多县受访者(28.11%)强调了气候变化因素,而曲麻莱县受访者(27.44%)强调了草地出现鼠害的不利影响。

五、主要发现或结论

通过对“气候变化对长江源地区的影响”课题进行社会科学的实地调查,调查人员大致可以得出以下几个主要发现或结论:

1.气候变化在长江源地区表现得很显著。

在实地调查中,绝大多数的受访人(84.50%)都认为:长江源地区气候变化“很明显”或“较明显”。而且,长江源地区的受访人也认为:气候变化对当地生态环境的明显影响主要在下列的四个方面:河流水量(14.72%)、鼠害(13.40%)、牧草质量(13.21%)、草地(10.00%)。这说明长江源地区的气候变化问题值得关注,有较高的研究价值。

2.气候变化对长江源地区牧民的生计产生了一些明显的不利影响。

长江源地区牧民靠天吃饭,气候变化对他们的生计产生了直接的影响。

当与一家一家的牧户交谈时,他们告诉调查人员的现状是,由于气候变化的直接影响和间接的影响,畜牧经济受到了严重的影响:牧草质量在变差、鼠害在增加、牲畜疾病在增加。比如,现在冷季变长了,暖季变短了。以前暖季时期有3~4个月,现在暖季时期只有两个多月,严重影响了牧草返青和生长,也严重影响了牛羊的长膘、生育、产奶等。长江源地区的受访人认为:气候变化对长江源地区畜牧经济的不利影响明显表现在于牧草质量草质变差(15.69%)和草地鼠害增加(14.78%)两个方面。同时,还造成了牲畜疾病增加(10.77%)的问题。长江源地区牧民的畜牧经济遭到了严重的打击,有一小部分牧民处境困难,甚至难以为继。这意味着由于气候变化的影响,长江源地区的牧民生活状况正在恶化,值得给予高度的注意。

3.气候变化对长江源地区的生态环境也产生了一些负面的影响。

在长江源地区生态环境中,与牧民息息相关的是他们来于生存的草地。草场出现的问题包括退化、沙化和减少等。在草场退化或沙化方面,86.50%的受访人认为,已经发展到了很严重(52.50%)或比较严重(34.00%)的程度;92.50%的受访人认为,气候变化与草场退化或沙化的关系很密切(61.00%)和较密切(31.50%)。在草场减少方面,72.00%的受访人认为,已经发展到了很严重或比较严重的程度;87.50%的受访人认为,气候变化与草场减少有较为密切的关系。

总的来看,长江源地区的受访人认为:气候变化对当地生态环境的不利影响主要表现在草质变差(20.87%)、鼠害增加(17.46%)、土地荒漠化(13.66%)和草地减少(10.44%)四个方面。不少牧民反映,由于生态环境恶化,尤其是草质变差和鼠害增加,牛羊吃不饱,不爱长膘,空胎率高,现在养牲畜很难。生态环境恶化的直接受害者是长江源地区牧民,调查人员不能只是注意到生态环境恶化本身,而应该以长江源地区牧民为中心来关注气候变化对生态环境的影响问题。

4.气候变化及其影响在长江源地区存在着地域差异性。

长江源地区幅员辽阔,各地差异很大。一方面,气候变化在不同地方有不同的表现。比如,在治多县,最明显的气候变化特征是冷季下雪减少,而暖季下雪增多;而在曲麻莱县,最明显的气候变化特征是冷季和暖季的刮大风都在增加。另一方面,气候变化在不同地方也产生了不尽相同的影响。比如,气候变化对长江源地区畜牧经济第一位的不利影响:在治多县是牧草质量变差(13.57%);在曲麻莱县则是草地虫害、鼠害增加(18.28%)。因此,在长江源地区实施生态环境项目时,应该考虑到地域差异性问题,以便区别对待。

5.在两个调查点,“过度放牧导致长江源地区生态环境恶化”的说法未完全得到证实。

在以往的有关新闻报道、政府报告和学术论文中,报告人(有的是政府官员,有的是研究人员,有的是新闻记者)反映长江源地区存在着牛羊数量过多的问题,即存在过度放牧的现象,是造成长江源地区生态环境恶化的主要因素之一。

但是,通过此次实地调查发现,无论是当地牧民,还是畜牧干部(如曲麻莱县畜牧局局长),都不认为长江源地区存在着牛羊数量过多或过度放牧的问题。在200位当地受访人中,有85位(占42.50%)认为没有发生牛羊数量过多现象,有54位(占27.00%)认为牛羊数量过多问题并不严重。两者合计有139位(占69.50%)当地受访人认为牛羊数量过多问题没发生或不严重。关于长江源地区牛羊数量增多问题,当地畜牧干部和牧民都一致认为,1985年大雪灾之前的牛羊数量达到了历史的最高峰,此后就再也没有达到过那个水平。最近一些年来,越来越多牧民的牛羊数量不是在增加,而是在减少。

课题组所调查的长江源地区幅员辽阔、人口稀少,在近些年来,总体上牛羊数量过多的问题并不严重。现实中,有些牧民或由于牛羊数量过多或由于放牧方法不当,确实导致一些草场的生态环境恶化。但这只是个别案例或局部现象,并不是一个普遍的、严重的问题。

换言之,既然牛羊数量过多和放牧方法不当等人为因素不是造成当地生态环境恶化的主要原因之一,那么长江源地区气候的剧烈变化和生态环境本身的脆弱性因素就更值得调查和研究了。

总而言之,在长江源地区,气候变化表现得相当明显,既对长江源地区生态环境产生了一些负面的影响,也对当地牧民的畜牧生计产生了一些明显的不利影响,而长期以来流传的“过度放牧导致长江源地区生态环境恶化”的说法有待进一步研究考证。

(原载《喜马拉雅与中亚研究》2005年第4期)

【注释】

[1]本论文是“长江源地区的气候变化、适应和湿地保护的社会科学调查”项目的部分成果。该项目由世界自然基金会(WWF)委托,是WWF长江流域大型项目的重要组成部分。该项目主持人是中国社会科学院民族学与人类学研究所张继焦博士,其主要成员来自中国社会科学院城市发展与环境研究中心、中国科学院昆明植物研究所、青海省玉树州三江源环境保护协会等,共8人。

[2]调查人员常说的地球两极是南极和北极。以往,科学家主要研究这两极对全球气候变化的影响,近些年,人们才开始关注地球的第三极——青藏高原与全球气候变化的关系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。