通常,人们对艺术的审美享受,是通过审美鉴赏去获得的,因此,这不同于一般生理上的快感活动,也不同于纯粹抽象的理论思考,更不同于在直接的实践意义驱使下接受某种政治、道德的教化。它是在艺术审美的参与下,以感觉为基础,伴以炽烈的情感体验,随着艺术形象的引导而发生的。

我想起了《新星》。

本书第四章第三节说到电视剧观众的普遍心理的时候,我曾提到《新星》播出之后,观众对这部电视剧的11种评价的认同取向的问题。现在,我要说的是,《新星》的社会功用是怎么样发生的。

1986年春节期间,中央电视台向全国播出这部12集的电视连续剧。北京观众收视率为73.8%。3月下旬,上海重播,上海观众收视率为71.8%。中央台重播后,短短十几天的时间里,中央台收到全国各地观众来信1000多封,太原台收到2000多封,绝大多数来信都给予了《新星》极高的赞赏。比如说,“我是个数学教师,对艺术是外行,对电视剧兴趣也不大,可《新星》却深深地吸引了我,我以极大的兴趣,极认真的态度,一秒不漏地看完了这部电视剧。”又比如说,“我是一名农村观众,春节期间收看了《新星》很感动。本来我每年春节期间没事,总要好好玩上几天几夜,从该剧播出后,改变了我的作息时间,每天必须收看。后4集的播出时间,正好和辽宁电视台播出的《血的迷路》相同,我毫不留恋地丢掉《血的迷路》,而收看你台播出的《新星》。”无论是太原台还是中央台,一部电视剧引来这样多的观众的关注,这都是空前的。

当年,3月20日到4月5日,北京大学社会学研究所、武汉市社科所、中央电视台观众联系组等单位,联合在北京、上海两地进行了一次《新星》的观众调查。北京发放问卷1000份,有效的回收率为63.3%,其中10%为京郊农村。上海发放问卷300份,回收有效问卷216份,有效回收率为72%,全为市区观众。北京大学社会学博士研究生周拥平就调查结果写了一个关于观众反应的调查报告《黎明时的新星》,发表在《当代文艺思潮》1986年第4期上,对调查结果作了一番很有意思的分析。

据周拥平说,调查单位在这次调查中设计了一个“关于电视剧引起观众反应的四层次结构假设模型”,再按照这个模型的架构设计问卷。这个模型是:

就是说,观众欣赏完一部电视剧,首先会在感觉层次上作出是否满意的判断;随后进入反应的第二层次,即总体评价层次,对这部电视剧在总体上从各个角度作出评价;再深入一步,进入反应的第三层次,对剧中人物进行剖析;最后,再进到反应的第四层次,即反应的最深层次,进行最高级的理性思维,从美哲学、社会哲学以及人生哲学的高度,对这部电视剧作出评价。

当然,不同的观众在每一层次的具体反应内容会有所不同。在普通观众和文艺理论家、电视剧艺术理论家与评论家之间,这种差异会非常明显。通常,在S层次,即感觉层次,两者会从各自的审美角度和对精神产品的消费心理定势出发,凭直觉即第一感觉对作品做出非常模糊的判断,或喜欢,或不喜欢,或兴奋不已,或味同嚼蜡。这一层次的判断完全是潜意识的心理活动,它既植根于以往的全部精神生活的经验,却又很难说出个所以然来。当进入反应第二层次,总体评价层次,即X层次,普通观众一般比较注意故事情节是否合理,演员表演是否自然,作品反映的社会生活是否真实,作品是否能产生积极的社会效应等;专家们则比较关注作品的总体构思是否有独到新颖之处,导演处理是否不落俗套,演员在表演上是否恰到好处等。在这一层次,普通观众和专家对作品的反应角度显然有明显的不同。普通观众侧重作品的外在形式和社会意义,专家更注重作品的内在艺术质量。到反应的第三层次,即人物分析的Y层次,两者的差异愈加明显,普通观众往往对剧中主要人物作是非善恶的政治性、伦理性评价,专家们则会考虑人物的艺术典型性问题。而到反应的第四层次,理性思维的Z层次,普通观众一般会完全抛开作品的艺术问题,只就作品提出的具有广泛社会意义的问题作社会哲学、人生哲学高度的思维,哪怕这种思维不一定具有完美的、高度抽象的理论格式;专家们呢,虽然不会不考虑作品的社会效应,但他们在这一层次的主要任务还是作美哲学高度的思考总结,以指导以后的艺术创作活动。

我以为,不管是普通观众还是专家,也不管他们在哪一个层次有什么样的不同,有一种现象却是带有普遍意义的,那就是,都在观赏中加以感觉而后进入其他层次的,一部电视剧的社会功用,也就是在观众参与审美欣赏之后,在X、Y、Z等层次得以发生的。

《新星》的调查主要是针对普通观众的,其有效问卷的各项个人特征的比例是:

16岁以下2.2%,17-25岁31.2%,26-35岁27.8%,36-50岁28.6%,51岁以上10.2%;

女38.7%,男61.3%;

小学文化3.3%,初中文化18.7%,高中文化13.7%,大学文化44.3%;

农民4.8%,工人13.9%,其他职工7.0%,农村基层干部2.3%,城镇基层干部6.0%,机关干部16.8%,离休干部3.4%,专业人员19.1%,中学生11.0%,大学生15.7%。

恰恰是这些普通观众的答卷,更好地说明了,《新星》的社会功用在他们身上发生,都是在他们参与审美欣赏活动中表现出来的。

首先,在S层次,提出的问题是“您喜欢《新星》这部电视剧吗?”总计756份问卷的回答是:

这个结果表明,广大观众对《新星》的第一感觉非常好,持积极和很积极态度的人,竟占回答人数的90.7%。

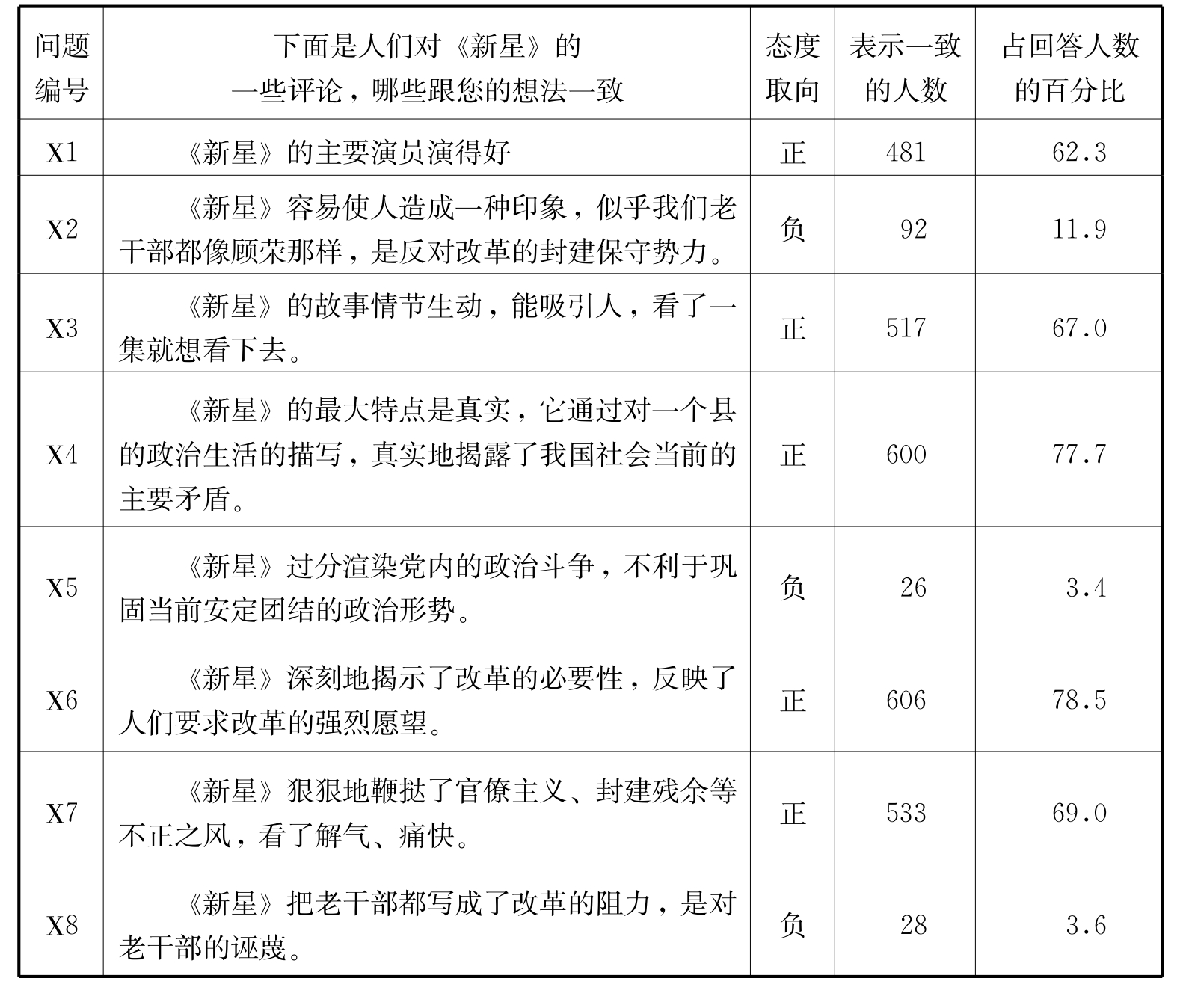

接着,在X层次,调查者提出了11问题,回答的统计是:

这里的态度取向为正的含义是,表示该题与自己的想法一致为积极态度,相反,态度取向为负的含义则是,表示该题与自己的想法一致为消极态度。这样,在X层次持积极和很积极态度的人就占回答总人数的82.5%,可见评价是很高的,其中,有23.2%的人,即179人,对所有11个问题全部作出了积极的回答。而这11个问题中,X1、X3是就一般观众心目中的“艺术性”提的问题,X2、X4、X8、X9是就“真实性”提的问题,X5、X6、X7、X10、X11是就社会功用提的问题。这“社会功用”,显然涉及到电视剧的社会功能、认识功能等等。

在Y层次上,调查者提出了18个问题,回答如下:

这里,态度取向为零表示对该题的回答与态度积极与否无关。从这个表可以看出,观众在人物分析层次的态度也是积极的,占回答总人数的83.2%。这意味着大部分被调查者对李向南是肯定的,对顾荣、潘苟世则是否定的。

再看Z层次上,问题的提出和回答:

如果说,Y层次的18个涉及《新星》主要人物评价的问题,从人物的善、恶与美、丑的对立上体现了这部电视剧的社会功用中认识功能、教化作用的话,那么,Z层次提出的17个问题,全都从对改革的看法这个角度检测了这部电视剧更深层次的认识功能。

调查对象对这些问题的回答是相当积极的。这一层次反应态度的频率分布,我们可以用如下的图表表示。

我们可以看到,积极和很积极态度的人占总回答人数的90%,没有人表示出消极的态度。这说明,广大观众具有强烈的改革意识。

看来,正如周拥平在调查报告里说的,“《新星》并不为观众提供一次感慨个人命运坎坷不平的机会。它在围坐在电视机前的人们中造成一种豪迈的悲剧气氛,使每一个家庭超脱于日常的柴米油盐。它为富于爱国主义传统的中国人民提供了又一次思索祖国前途的机会,它也是反映人们政治意识的测量器”。当观众们作出这样的思索的时候,我们应该看到,正是《新星》“具有使观众朦胧的改革意识明朗化的艺术魔力”。在这里,《新星》的创作者担负起了唤起民众,振奋民族精神,团结全国人民扶正匡邪,为创造一个更美好的社会而共同努力的历史的、时代的使命。

我们还可以看看《渴望》的播后情景。

当年,《渴望》在中央电视台和全国100多家电视台相继播放以后,很快就在全国引起了轰动,其收视率之高,创下了中国电视剧前所未有的新记录,成了人们街谈巷议,茶余饭后的热门话题:它讲着亿万家庭成员的身边事,人间情,走进了亿万家庭,让亿万观众在艺术世界和现实世界自由地进出,介入、联想,发生共鸣,或欢跃,或愤怒,或哀怨,或恨之不成,或乐之不能。恰恰就是在《渴望》准确地拨动了当代电视剧观众的群体性审美神经,触及了大众审美心理的兴奋点和共鸣区之后,《渴望》才充分地发生了它应有的社会功用。

比如,它引导人们自觉地构建起新型的人际关系,呼唤和谐安宁,忘却恩怨,相安无事,尤其是人与人之间要互相友爱,理解体谅。又比如,它进行了全民的社会主义道德观教育与规范,像知恩必报、勤俭持家、温柔善良、忍辱负重等等。“我为人人,人人为我”、“五讲四美三热爱”等等。再比如,它深化了人们对人生真谛的探求,像人生的价值在于奉献,在于给他人带来幸福和快乐等等。

这又说明,观众是要通过审美鉴赏去获得对电视剧艺术的审美享受的,电视剧也只有在观众的审美参与中才有可能发生它影响观众的社会功用。

这是一个十分生动的过程。当观众以感觉为基础,并伴以炽烈的情感体验,随着艺术形象的引导而使电视剧作品的社会功用得以发生的时候,如同《新星》的观众调查已经说明了的,人们还会从感觉、体验而进入思维、理性。这样,人们在审美活动中就不仅具体地把握了丰富多彩的感性世界,产生强烈的爱憎情感,而且还认识了事物的本质和规律,获得了巨大的精神力量,进而走向“改变世界”的实践。

认识了这一点,反过来,我们也可以说,电视剧艺术要想使自己的社会功用充分地得以发挥,必须是充分地艺术化了的,媚俗,只求给观众以一般生理上的快感活动,非艺术化,只会在剧中作一些纯粹抽象的理论说教;这都无法引导观众进行高层次的审美欣赏活动,它自身的社会功用也就无法表现出来了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。