第五节 技术推广

一、小麦

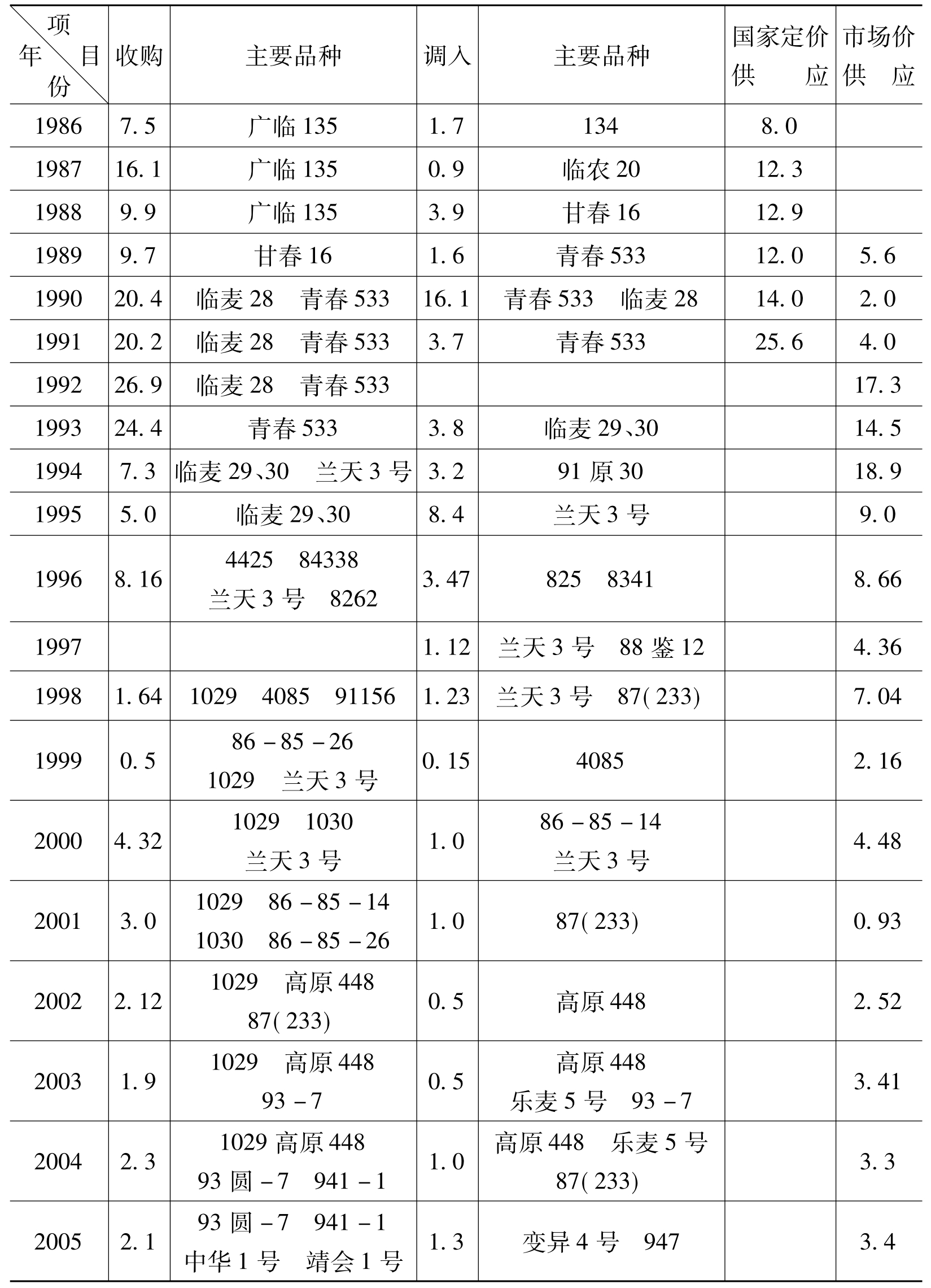

1986~1989年,推广“广临135”,其种植面积占小麦播种总面积的70%左右。该品种特点是丰产、耐旱、抗倒伏。一般大田单产在200~300公斤,丰产区300~400公斤,高产田达400~500公斤。135推广时期,较好的搭配品种有:临农20号(群众称“阿13”),占小麦播种总面积的12%左右;07802(临麦27号),占小麦播种总面积的10%左右;还有少量临农系列12、14、134、285、绿叶熟等。1988年,开始引种中熟、抗病性强、落黄好的甘春16(单120)及较早熟且又在川水地丰产稳产的临麦28(群众称早熟)。1989年,引种高产、抗倒伏、综合抗病力较强的青春533。从1990年开始,首先引种临麦30号(代号82316,群众称“白稀播”),后引进其它良种。1992年,主要推广甘春16号,占当年小麦播种面积的35%左右;临麦28号,占30%左右;青春533,占20%左右;其它有高原602、临农系列20号等。经过实践,从1993年起,青春533广为普及,其面积占小麦总播种面积的60%左右;一般亩产250~350公斤,高产田达到400~500公斤。搭配品种有临麦28号(占小麦总播种面积的20%左右)和临麦30号。是年还引种临麦29号(代号8262)、兰天3号和SH891。1993~1995年,主要推广的良种为:91原30、临麦29号和兰天3号,其次有临农30号和临农系列88鉴12等。并在三合、城关的部分村社推广种植冬小麦,品种为洮157、兰天6号和冬891,在作务和管理好的地方,亩产达400~510公斤。

1996~2005年,全县主要推广种植的春小麦品种有:临麦30号、兰天3号、8685—26、高原448。种植面积占小麦年总播面积的75%左右。上述品种特点是,临麦30号早熟、抗病性强、较抗倒伏、产量高,兰天3号中早熟、抗倒伏、抗病性强、产量较高,8685—26中晚熟、抗倒伏、综合抗病性强、产量高,高原448中早熟、抗倒伏、中抗锈病、抗逆性较强、产量高。同时,县上以提高种子“三率”(统供率、精选率、包衣率)为目标,实施种子工程。县种子公司在此期间,共收购、调入、供应小麦良种106万公斤,使小麦良种率年平均达到89%。收购和调入的小麦良种品种主要有:4425、84338、兰天3号、8262、825、8341、88鉴12、1029、4085、91156、87(233)、86—85—26、1030、86—85—14、高原448、93—7、乐麦5号、93元—7、941—1、中华1号、靖会1号、变异4号、947等。1996年收购、调入小麦良种11.63万公斤,当年供应8.66万公斤,为最高年份。2001年收购、调入小麦良种4万公斤,供应0.93万公斤,为最低年份。2005年收购、调入小麦良种3.4万公斤,供应3.4万公斤,供求相当。2004年,县种子公司调入临洮农校培育的冬小麦良种2万公斤,主推品种为6808、6840、7749、475、26—8、95D28—4。当年群众购兑冬小麦良种7.2万公斤,全县种植冬小麦面积达到8000亩。2005年,全县种植冬小麦面积增加到20000亩以上,主推品种8个,即475、92362、210B39、99B14、99B26、99B50、7230、冬选1号,从临洮农校调入良种3万公斤,群众自行购兑良种20万公斤。

1986~2005年和政县种子公司小麦良种收购、调入、供应统计表

表7-2-4 单位:万公斤

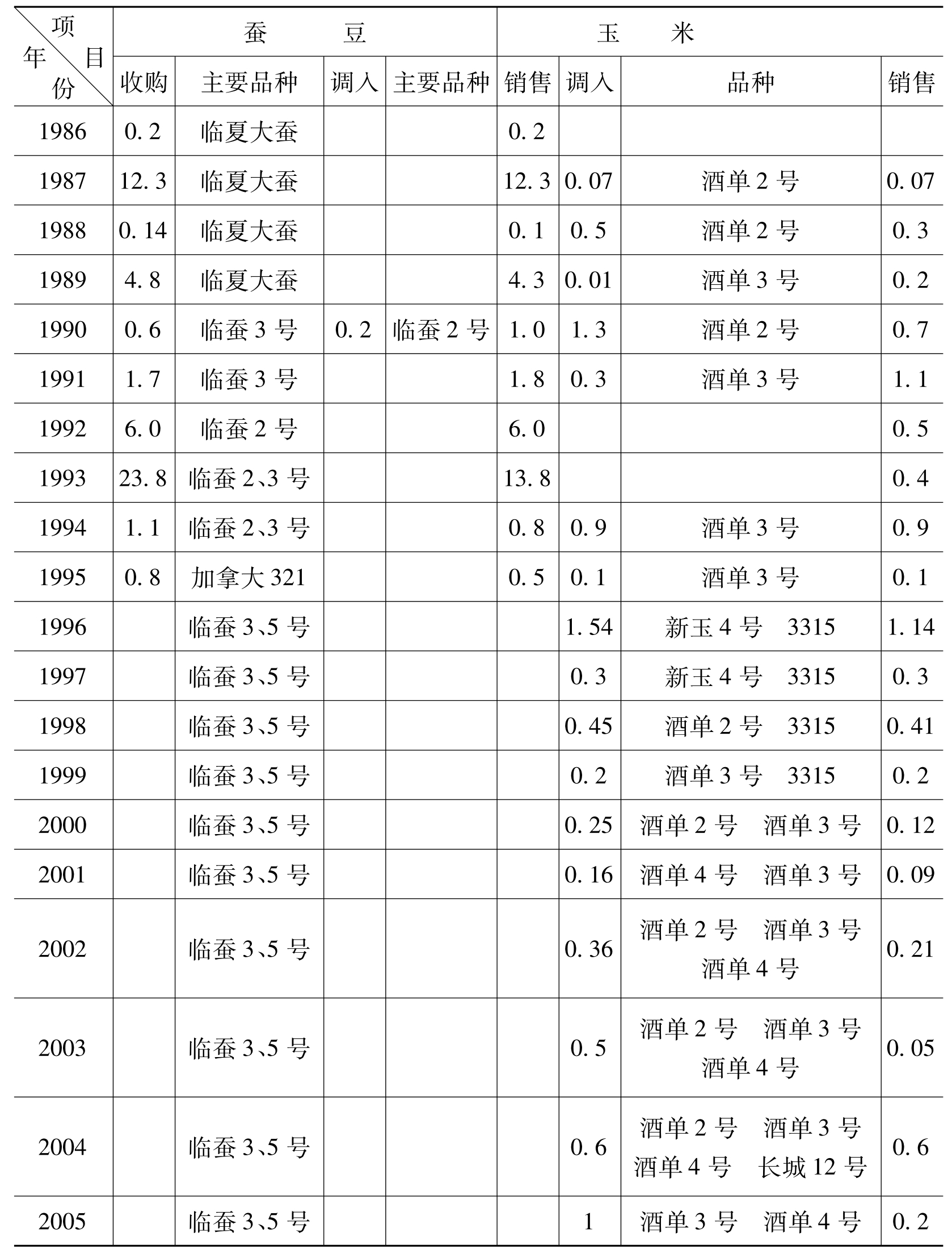

二、蚕豆

1986~2005年,主要推广临蚕系列。1986年,在县内川谷地区推广临夏大白蚕,因其粒大色鲜且较能抗旱、抗病、产量高,推广面积不断增加,到1990年超过蚕豆种植面积的一半。1989年,在达浪乡杨马族和城关镇麻藏村引种推广临蚕3号、2号,经种植证明,均有抗逆性较强、高产、质佳等优点,市场上比较畅销;同时临蚕3号坐荚率高,一般有18个,荚粒数达3—4粒,适宜本县气候。1992~1995年,其种植面积占蚕豆面积的50%。1992年,曾引种早熟的加拿大321新品种,但由于抗旱性能弱,仅在各地零星种植。1996~2005年,主要推广临蚕3号、临蚕5号,其种植面积占蚕豆总播面积的70%左右。品种特点:临蚕3号中晚熟、综合抗病力强、商品率较高,百粒重160克上下;临蚕5号中晚熟、适应性强、抗病力强、商品率较高,百粒重180克左右。

三、马铃薯(洋芋)

马铃薯,俗称洋芋。1986~1988年,推广的品种主要有渭薯1、2号和6号,其次为高原4号(552)、小白花、临薯10号和11号。梁家寺、陈家集乡一带对渭薯1、2号品种最为欢迎,其产量高、抗病性强,高产田产量一般在3000公斤以上,大田产量在2000公斤左右。1989~1995年,渭薯1、2号种植面积占洋芋播种总面积的85%以上。1996~2005年,主要推广的品种为渭薯3号、渭薯8号,其种植面积占洋芋播种总面积的65%左右。渭薯3号,薯型圆锥形,株高70厘米左右,抗病力强,商品率较高;渭薯8号,薯型圆形,株高75厘米左右,同样具有抗病力强、商品率较高的特点。

四、玉米

1990~1993年,主要推广的品种为酒单2号、户单1号、苏玉4号、掖单4号和13号、中单2号。1994~1995年,推广的品种为酒单3号和4号,期间达浪乡郑家坪村、三合乡杨家村、马家堡乡小河村等处单产较高,栽培好的单产在600~800公斤之间。1996~2005年,主要推广杂交种酒单2号、3号、4号和豫玉22号,种植面积占玉米播种总面积的99%。酒单2号早熟、抗病力强,一般亩产400~550公斤;酒单3号、4号中熟、抗病力较强,一般亩产500~750公斤;豫玉22号中晚熟、综合抗病力强,一般亩产550~950公斤之间。

1986~2005年和政县种子公司蚕豆、玉米良种收购、调入、销售情况统计表

表7-2-5 单位:万公斤

五、油菜

1986~1989年,油菜推广的品种为79〔C〕30、WW1256及奥罗,单产一般180公斤左右。1990年引种单低1号、B106。1994年引种加拿大1、2号。这些品种亩产一般在200公斤左右,出油率较高。1996~1999年,全县大田种植推广陇油2号、华杂3号、华协1号杂交种。陇油2号早熟、株形紧凑、抗病力强、落黄整齐,一般亩产180~225公斤;华协1号早熟、株形紧凑、含油率较高、油质优良,一般亩产200~280公斤之间。2000~2005年,县上狠抓油菜制种,大力推广双低杂交油菜种,主推华协1号新品种,还有青杂1、2、3号,青油14号,互丰010等。

双低杂交油菜制种,是由世界著名油菜专家、国家农业部顾问、中国工程院院士、华中农业大学傅廷栋教授主持,省老科技工作者协会积极指导,县农业局、种子公司具体承担实施的一项高新技术开发项目。2000~2005年,累计制种面积3840亩,总产杂交种37.98万公斤。2000年,傅廷栋院士从中国种子集团总公司购进亲本,县种籽公司从华中农大引进亲本种籽,在达浪乡刘家咀下社制种40亩,由32户农户承担,县种子公司技术干部操作指导,实行地膜覆盖栽培,隔离条件良好。父母本比例为1∶3,采用地膜点播,精心管理,当年虽遭受严重干旱影响,总产仍达到3500多公斤,效益良好。2001年,在达浪村刘家咀实行地膜覆盖栽培制种170亩,平均亩产90公斤,总产1.53万公斤,总增收益10.71万元,承担制种的4个合作社107户农户户均增加效益1000.93元。2002年,由达浪乡达浪村刘上、刘下、牛沟、徐家等6个社的146户承担的华协1号制种面积300亩,全部地膜覆盖点种,父母本比例为2∶6,收购杂交种3.1万公斤,亩均产103公斤。2003年,制种面积300亩,由达浪乡达浪村3个社的97户农户承担,县种子公司6名技术干部蹲点操作,制种田全部采用“油菜全称地膜覆盖栽培技术规程”管理,父母本比例2∶6,母本区间距100cm,产量设计指标100~150公斤,产量与质量处于国内先进水平,其品质指标均达到国际现行质量标准。年产种3万公斤。2004年,结合国家科技扶贫试点县、双低杂交油菜规模种植及产业化综合开发项目,落实油菜制种面积1010亩,其中吊滩乡吊滩村500亩、三十里铺镇南阳山村250亩、买家集镇牙塘村和民主村182亩、大黑沟48亩、三合镇周刘家村30亩,亩产量为100公斤,总产达到10万公斤多。2005年,制种面积2020亩,建成制种基地5个,其中“华协1号”制种1500亩,基地为吊滩、刘家咀、李家坪村;青杂1、2号制种480亩,基地在石咀村;新组合制种40亩,基地在三合镇周刘家村。

双低杂交油菜示范推广,主要围绕“华协1号”进行。2000~2005年,累计示范推广面积55万亩。据多点调查测算,以华协1号为主的双低杂交油菜新品种平均亩产量为185公斤,较大田油菜亩产145公斤,亩均增40公斤,增产率为37.6%,总增产油籽2200万公斤。从制种经济效益看,全县累计制种3840亩,总产杂交种27.98万公斤,每公斤收购价7元,按大田油菜亩产值360元计,每亩净增340元,总增61.88万元,制种经济效益可观。从示范推广效益分析,全县累计示范推广面积55万亩,亩均185公斤,较大田油菜陇油2号常规种子亩均115公斤亩均增70公斤,总增产油子3850万公斤,每公斤按3元计,总增效益11550万元。同时对优化自然生态环境,调整作物种植结构,建成特色农业起到了很大的推动作用。特别是更新换代的“华协1号”油菜新品种属中国乃至世界油菜接班品种。

六、地膜应用

(一)地膜小麦穴播种植技术

1995年,在城关、三合、新庄、卜家庄、吊滩5个乡(镇)共示范50亩。当年在旱灾严重的情况下,地膜小麦穴播平均亩产达到333.6公斤,较露地小麦亩均增产87.6公斤。此后全县地膜小麦穴播面积逐年增加。2002年小麦穴播7070亩,膜侧沟播6703亩;2003年小麦穴播5805亩,膜侧沟播6206亩; 2004年小麦穴播8000亩,膜侧沟播6000亩;2005年地膜小麦穴播面积15000亩。

(二)地膜玉米种植技术

1986年,初试玉米地膜种植,亩产在350~750公斤之间。据此县上决定推广地膜玉米“温饱工程”。1990年,完成地膜玉米5383亩。1991年完成8500亩,因是年7~8月份阴雨天气持续时间长、光照不足气温偏低,未正常成熟,造成减产,导致1992年地膜玉米种植面积下降。1995~2005年,随着玉米市场价格看好,地膜玉米种植面积逐渐扩大,产量逐年增加。2002~2005年,地膜玉米种植面积稳定在4.5~5万亩。种植最多的1999年面积达到57126亩,总产量达到14070吨。

(三)地膜洋芋种植技术

1988年3月,县农业部门开始通过地膜洋芋试验示范种植,不断总结推广,此项技术应用使洋芋种植取得成熟早、产量高的效果,在其它条件同等的情况下,亩增300~500公斤。1996年后逐渐由少到多,2002年达到3830亩,为最高年份。

(四)蚕豆及其作物地膜种植

这项技术尚处于试验阶段。经试验证明,蚕豆地膜种植一般亩增10~15%,有待继续总结推广。

除上述作物外,地膜覆盖种植还有油菜、蔬菜、药材等。2002年地膜油菜900亩,蔬菜1862亩,药材180亩;2003年地膜油菜3651亩,蔬菜1930亩,其它652亩;2004年地膜油菜6000亩,蔬菜3000亩,药材3000亩;2005年地膜油菜5000亩,蔬菜1700亩,药材2000亩。均效果良好,增产较显著。

七、增施肥料

(一)有机肥

1986~2005年,和政普遍使用的有机肥主要有人畜粪尿、鸡粪、油渣、草木灰、炕土、炕灰、老墙土、生灰、沤肥、绿肥等。一般每年亩施20~23车(架子车、3000~3500公斤)左右。普遍采用以下几种方法:(一)将有机肥堆置腐熟后作底肥一次性施入。(二)秋季窝肥。即夏季作物收获后,在秋季结合中耕将有机肥翻入耕层内较充分的熟化,经过实践,此种方法的肥效较春季撒施可提高效力20~30%,有推广价值。(三)中期追肥。多用优质腐熟精肥,在洋芋现蕾期、玉米大喇叭口期结合培土施入;小麦、蚕豆等密植作物在苗期撒入田间。(四)秸杆还田。利用收获后的农作物茎、杆、叶切碎后施入土内。县内中北部较热地区推广小麦高茬收割,留茬一般在20厘米左右,中耕时即埋入土壤内腐熟发酵,以增加土壤有机质含量,改善耕层土壤结构,调节土壤水、肥、气、热等条件。此外,于1991年县上安排农业部门学习河南省双瓮漏斗式厕所经验,在三合、新庄、新营3个乡建造此种厕所150套,但由于地域等原因未推开。

(二)商品肥

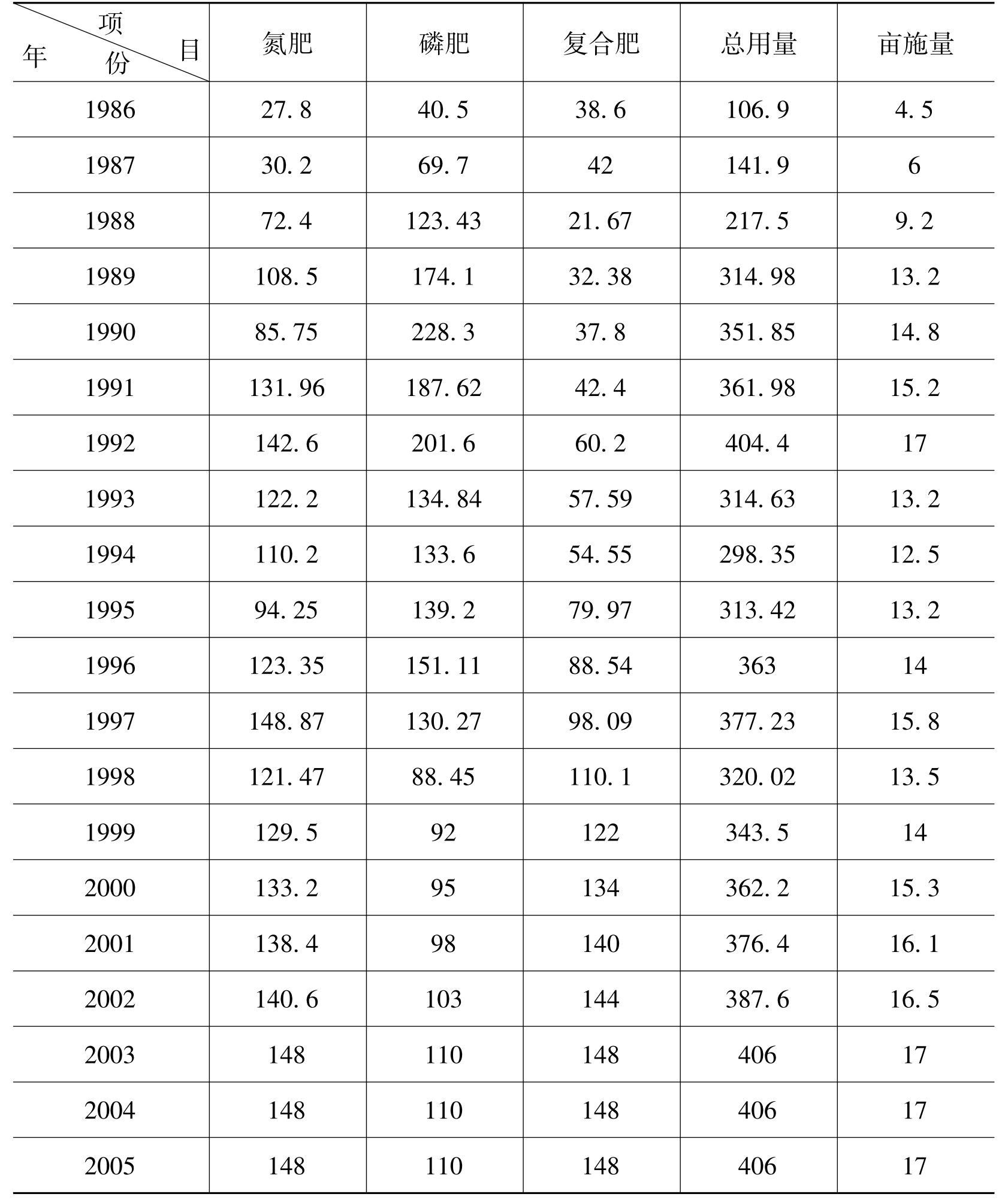

和政普遍使用的商品肥有硝氨、尿素、过磷酸钙、复合肥(二、三、多元素复合肥)、碳酸氢氨、硫酸氨、磷酸二氢钾、微肥(硼、钼、锌、稀土等)、菌肥(麦宝、5406、增产素等)、生长调节剂(叶面宝、喷施宝、三十烷醇、赤露素、乙烯利、矮壮素、多效唑等)。1986年,全县化肥总用量为106.9万公斤,亩均4.5公斤,为最少年份;其次为1987年,全县化肥总用量为141.9万公斤,亩均6公斤。化肥总用量最大为1992年、2003年、2004年、2005年,全县总用量为404.4万公斤至406万公斤,亩均为17公斤。其余年份,化肥亩施量均保持在9.2~16.5公斤之间。1986~1990年,多数群众由于偏重喜施氮肥,使土壤氮磷比例失调,造成小麦倒伏和青秕。1991~2005年,实行氮磷配方施肥。县内主要作物氮磷配方大致比例为小麦1∶1,蚕豆1∶2,洋芋2∶1,玉米3∶1,油菜2∶1。一般配方施肥较单一,施肥增产15~30%。

1986~2005年和政县化肥施用情况统计表

表7-2-6 单位:总用量万公斤、亩施量公斤

八、植物保护

常见病害有:小麦锈病、黑穗病、根腐病、全蚀病、白粉病、红矮病、黄矮病、小麦线虫病;蚕豆疱疱病、锈病、褐斑病、根腐病;洋芋早晚疫病、花叶病、丛叶病、卷叶病、环腐病、黑胫病;油菜菌核病、白粉病;玉米黑穗病、大小斑病、卷叶病毒等。常见虫害有:地下害虫(蛴螬、蝼蛄、金针虫、地老虎)、蚜虫、吸浆虫、麦茎蜂、大麦水蝇、青稞穗蝇、潜叶蝇、麦穗夜蛾、条沙叶蝉、蚕豆蟓甲、油菜跳甲、茎蟓甲、花露尾甲、叶露尾甲、油菜螟、玉米螟、粘虫等。常见鼠害有:中华酚鼠、鼠兔、黄鼠、松鼠、黑线姬鼠、大小仓鼠、小家鼠、褐家鼠等。常见农田杂草有:苔苣、稗草、狗尾草、看麦娘、毒麦、藜、牛筋、马唐、猪秧秧、刺几菜、野燕麦、车前草、芦苇、田旋花、马齿苋、苍耳、问荆、野慈姑、荠菜、鸭舌草、蒲公英、泽漆、鸡毛草、香儒、蓼、佛座、扁蓄、野洋芋、黄花苜蓿等。

常用农药主要有:杀菌剂粉锈宁、多菌灵、托布津、福美双、拌种霜、百菌清等;杀虫剂大量使用的有甲拌磷(3911)、甲基异柳磷、辛硫磷、敌敌畏、菌脂类农药、氧化乐果、吡虫啉、乙敌粉、敌马粉、种子种苗包衣剂等;杀鼠剂有磷化锌、大隆、敌鼠钠盐、氯鼠铜钠盐等;除草剂有24—滴丁酯、绿黄隆、乙草胺、草甘膦、百草敌等。上述农药使用方法为喷雾、拌种、土内施药,其中用量最大的为“甲拌磷”颗粒剂通过拌种、土内施药、叶面喷洒、蘸根处理,病虫害基本得到控制。

1986~1995年,举办植保培训250期,受训12500人(次)。1986年,全县小麦吸浆虫发生面积达7万亩左右,县上统一组织联防,防治面积5万多亩。1991年6月9日,吊滩、新庄、买家集、罗家集、新营等乡遭受严重雹灾后,7月中旬灾区粘虫大量发生,重灾区粘虫为害较重。据吊滩乡大山庄村下尕庄合作社调查,虫口密度最高为300~400头/M2。经县乡统一组织联防,粘虫为害得到及时控制。2002年开春后,气候异常,灾害频繁,先后遭受几次洪、涝、冰雹袭击,4~5月份又遇连阴雨天气,小麦锈病暴发流行,县农业部门采取积极防治措施,防锈面积达4.9万亩,占发生面积6万亩的82%,小麦蚜虫、蚕豆蚜虫、白粉病等防治面积达5.7万亩(次)。2003年,由于气候异常,农作物病虫害发生较重,全县病虫害防治面积达32.7万亩(次),其中药剂拌种13.2万亩、土内施药5.8万亩、田间防治13.7万亩。2004年,县内发生罕见的油菜病害。据统计,全县油菜细菌性病害发生4.5万多亩,部分田块发病株率达到80%以上。县农业部门及时组织技术人员指导农民群防群治,各种作物田间防治13.7万亩。2005年7月,全县粘虫(又名剃枝虫)大发生,据监测,一般田块每平方米有粘虫幼虫30~40头,严重地块每平方米有粘虫幼虫150~200头。城关、买家集、达浪等乡(镇)粘虫危害较为严重,北部乡(镇)危害较轻。主要危害作物为小麦、玉米、油菜等,面积为112693亩。其中危害面积最大的罗家集乡计13841亩;其次有新庄、吊滩、买家集、卜家庄、达浪、三十里铺等乡(镇);危害面积最小的陈家集乡计950亩、梁家寺乡3000亩。危害农作物小麦最重,面积60620亩,占小麦当年总播种面积的93%;其次油菜26743亩,玉米16978亩,蚕豆2967亩,其它5385亩。防治面积为90436亩(次),占危害面积的80.2%。其中小麦46396亩(次),油菜23667亩(次),玉米14942亩(次),蚕豆2010亩(次),其它3421亩(次)。

灭鼠一般采用弓箭、天平、鼠夹捕杀,或投放毒饵、水淹洞内、放烟雾炮等方法进行防治。1993~1995年,鼠害严重,大量咬食农作物茎叶及荚穗。县上发出紧急通知,动员全县干部群众消灭鼠害,总防治面积达15万亩。此后,群众对灭鼠形成自觉行动,那里发现就当即设法消灭,尽力保护农作物免受和少受损失,直至2005年底。

药剂除草在全县已普遍使用。1986~2005年,首先使用2.4—DJ酯,其灭草速度快、范围广,但持久性差、用药时期要求严,对临近地块蚕豆、油菜、洋芋等双子叶作物易产生危害。1991年,州农科所在买家集乡民主村试验,选择出新型高效麦田除草剂—绿黄隆,亩用有效成份1克,兑水50公斤,均匀喷洒,10天后杂草失绿变黄,逐渐枯死,防治率达80%以上。此剂与2、4—DJ酯10克混合喷洒效果更佳。1993年推广使用1万亩,1995年推广使用4.5万亩,其效果均佳,每年都应用此办法。对冰草、芦苇等恶性杂草采用毁灭性除草剂—草甘磷,用于地边、地埂、果园等处。1992~1993年,州植保站曾在吊滩、新营、罗家集和城关等乡(镇)试验施用除草剂乙草胺在蚕豆田除草,试验证明其效果不理想作罢。

九、增产示范项目

(一)马铃薯脱毒种示范推广及种薯繁育体系建设

该项目由国家农业部立项,中科院主持,县农技站参加,属“六五”科技攻关项目。和政早在1983年实施马铃薯茎尖脱毒、室内培养、基地隔离繁殖,1985年8月通过国家级鉴定验收,获1986年度中国科学院科技进步一等奖;攻关组受到国家科委、计委、经委、财政部颁发的“六五”攻关表彰奖励。1986年县上予以推广,至1990年累计推广面积15.41万亩,亩增产186.4公斤,总增效益达1204.8万元,获省农业厅改进一等奖、省科技一等奖、国家科技三等奖。

(二)甘肃省1800~2600米高寒阴湿地区粮食作物丰产栽培综合技术示范推广项目

该项目以整乡承包方式,由省农科院主持,县农技站参加,吊滩、买家集、罗家集3个乡承担实施。1988~1990年,超额完成总方案要求的平均亩产较3年基础亩产净增50公斤的指标,通过省级鉴定验收,获得1991年度农业部丰收一等奖。1992~1995年,该项目实行第二轮承包,由城关、吊滩、新庄、新营、罗家集、卜家庄、买家集7个乡(镇)承担,落实粮食作物面积11.82万亩,平均亩产达203.1公斤,在严重受灾情况下,较前3年基础亩产增产34.8公斤,总增粮食411.2万公斤。

(三)临夏州1990~1993年67万亩粮食作物综合增产技术示范整乡承包项目

和政承担7.4万亩,由达浪、三合、马家堡、三十里铺、梁家寺5个乡具体实施。1993年通过鉴定验收,平均亩产达到226.9公斤,较前3年基础亩产184.7公斤净增42.2公斤,超过计划亩增40公斤的指标。

(四)临夏州1990~1993年7万亩低芥酸油菜综合增产技术示范项目

和政承担0.7万亩,由买家集、新营、罗家集、吊滩、新庄、关滩沟、城关、卜家庄8个乡(镇)组织实施。结果平均亩产达到114.12公斤,较基础每亩净增62.12公斤,超过原定亩增50公斤的指标,通过上级鉴定验收。

(五)低产田综合技术改造项目

1990年,由省农委立项,省土壤肥料工作站主持,州土壤肥料工作站组织实施,和政县陈家集、卜家庄、关滩沟、新庄、新营5个乡承担改造面积5.3万亩。历经4年,通过土壤、肥料及技术配套3大措施的实施,平均亩产达到207.7公斤,较基础亩产增产72.5公斤,总增经济效益650.5万元。1993年通过鉴定验收,处于省内同类项目领先水平,获得州科技进步三等奖。

(六)温饱工程项目

地膜覆盖种植粮食温饱工程项目,由省温饱工程办公室主持并负责下达任务,各县具体实施,项目期五年,持续时间1996~2000年,全省按1995年底农村贫困人口作面积分配基数。和政以1995年底贫困人口6.54万人、户数16688户为基数。5年累计完成温饱工程面积262027亩,较累计下达任务25.5万亩,超计划面积7027亩,完成面积占计划任务的102.8%。地膜种植入户率达到98%,平均亩产量344.24公斤,较露地平均亩产219.4公斤,亩均增产124.84公斤,累计总产粮食9020.04万公斤,总增产量3271.14万公斤。增产效益,根据小麦、玉米、洋芋市场平均混合价格每公斤1.0737元计:平均亩产值344.24×1.0737=369.61元,平均亩增产值124.84×1.0737=134.04元;累计总产值9020.04×1.0737=9684.82万元,累计总增值3271.14×1.0737=3512.23万元;累计人均增粮3271.14÷6.54=500.4公斤,累计人均增加收入3512.23÷6.54=537.04元,累计解决吃饭人口数为3271.14÷300=10.907万人。

(七)油菜北繁试验研究基地

1996年,国家油菜工程技术研究中心油菜改良武汉分中心、国家作物遗传与改良重点实验室、华中农业大学油菜北繁试验研究基地在和政设立,由傅廷栋院士主持,杨光圣、李再云、涂金星等“博导”、教授和李兴华、陈伟等24位博士、硕士研究生参加,县农业局2名技术人员长期蹲点协助工作,属国家级试验研究基地。基地位于三合镇周刘家村,占地22亩。基地建立后,先后进行各类试验项目50多个,试验材料10万多份。以傅廷栋为主的专家教授培育出了一大批具有世界领先水平的优质杂交种。在基地专家指导下,和政双低杂交油菜种植有了快速发展,面积逐年扩大,品种不断更新。1998年开始进行“华协1号”双低油菜杂交种生产。2005年制种面积达到2020亩,制种基地设在达浪乡达浪村、李家坪村,吊滩乡吊滩村,买家集镇大黑沟等地。年生产杂交种20万公斤以上,以10元/公斤的收购价计算,实现产值200万元。1998~2005年,累计制种面积达3840多亩,生产双低杂交种子37.98万公斤,实现产值266万元。生产的双低油菜杂交品种主要有华协1号、陇油5号和青杂2号。

双低杂交油菜“华协1号”于1999年通过甘肃省品种审定,2001年通过全国品种审定,并被农业部推荐为优质推广品种。2005年,全县油菜种植面积达到103268亩,种植的品种以“华协1号”为主,其次为青杂1、2、3号及陇油5号等双低杂交品种,平均亩产149.2公斤。以市场价2.50元/公斤计算,实现农业产值3851.89万元。同时,围绕油菜产业和政先后争取并实施了投资49万元的国家科技扶贫试点项目、投资55万元的双低杂交油菜基地——道路建设项目、投资420万元的双低杂交油菜制种基地建设项目,改善了农业基础设施,加快了农业结构调整步伐,效果显著。基于傅廷栋院士对和政的功绩,2005年5月11日,临夏州委、州政府受省委书记苏荣、省长陆浩委托,对傅廷栋教授奖励现金2万元;和政县委、县政府授予傅廷栋教授“和政县荣誉居民”称号,以资褒扬。并为配合油菜北繁基地工作,改善傅院士及该基地专家教授的生活、工作环境,根据省委常委、省委统战部部长蒋文兰和临夏州委书记姜信治指示,先后投资160万元,在三合镇筹建华中农业大学油菜西北研究基地工作站。于当年10月建成使用。

(八)双低杂交油菜产业综合开发项目

该项目建设期为三年(2004~2006年)。总投资150万元,由省发改委、省扶贫办、省农业综合开发办投资100万元,和政自筹50万元。主要建设规模及内容为:在三十里铺镇南阳山村、吊滩乡吊滩村建设高质量杂交油菜制种基地1000亩;在中南部乡(镇)集中示范推广以华协1号杂交种为主的优质双低油菜10万亩,中北部乡村示范复种华协1号二代杂交种2万亩,培训科技人员300人次;在县城建设油菜种子加工生产线等。按实施方案,2005年已落实油菜制种面积1010亩,城关、买家集、达浪、新庄、吊滩等乡(镇)示范推广双低杂交油菜10万亩;在三合镇周刘家村建立傅廷栋院士双低杂交油菜夏繁试验研究基地,面积30亩;培训农民技术骨干1850人,项目进展顺利。

(九)三合优质粮基地项目

该项目为农业综合开发项目中的子项目,在三合镇实施。主要内容有:建立良种繁育基地0.3万亩。其中双低杂交油菜陇油5号制种基地250亩;小麦良种基地2500亩,繁育的主要品种为高原448、1029、93元-7等;小黑麦繁殖基地80亩,品种为6倍体美国小黑麦;蚕豆种子繁殖基地200亩,品种为临蚕5号、青蚕9号。新品种新技术试验示范推广。进行小麦、玉米、蚕豆等作物新品种(系)引种试验,参试品种(系)小麦中华1号、蚕豆92-3-1、玉米为武禾4号;小麦、油菜、玉米优化配方施肥示范1.3万亩;建立500亩“华协1号”规范化生产田。

(十)油菜复种示范及推广项目

和政油菜复种是由傅廷栋院士研究开发,县农业局主持推广的农业实用技术项目,意在通过油菜复种,提高土地利用率,增加效益产值。1999年,和政开始与省农技总站合作共同研究开发的麦收后复种饲用(或绿肥)油菜技术。2000年11月,通过省科技厅科学技术成果鉴定。全县每年耕种小麦10万亩左右,土壤气候条件适宜于油菜复种的计有5万亩。2005年,县农业部门投资2万元,在三合、城关、卜家庄、梁家寺等乡(镇)完成油菜复种500亩。其中三合镇虎家村作为重点示范区,选用华协1号和华协11号专用油菜复种良种,坚持高起点、高标准,集中连片完成示范种植100亩。同时在该示范区设立品种对比和下籽量对比实验2个,以便积累示范推广的详实资料。实践证明,油菜复种是实现种植业与养殖业协调发展的有效措施,是理想的青贮饲料来源,具有生产期短、产量高、品质好的特点。计每亩可产新鲜青饲草750公斤,总产量达37.5吨,以市场价计算实现直接经济收入达6.25万元,亩均增收112元。饲草销售与济生乳业等养殖行业形成订单,按市场价全部收购,呈现供不应求态势。由于油菜复种具有广阔的发展前景,县农业部门计划逐年扩大种植面积,利用3年时间,基本普及油菜复种新技术。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。