第十节 禁忌习俗[20]

哈尼族在长期的历史发展过程中,形成了许多风格独特的民族文化和生活习俗。同时,在与自然界的长期搏斗中,由于对天灾人祸等不可抗拒的灾难的恐惧和想驾驭这些神圣魔力的愿望,形成了许多深受哈尼山民崇拜和遵行的禁忌习俗。这些禁忌习俗在哈尼族的心目中俨然成为神圣不可侵犯的东西。事实上,它既包括生活习俗,又包括宗教信仰上的内容。因此,哈尼族禁忌习俗的延续和存在,充分展示了哈尼族社会生活的丰富内涵和在没有本民族文字的前提下协调各种社会关系的无穷力量。

一、生活禁忌

在哈尼族的禁忌习俗中,包括许多日常生活中“不能做什么”“能做什么”“怎样去做”等一些禁忌习俗。诸如:

哈尼族儿媳妇忌与公公、叔伯、舅舅等长辈同桌吃饭,并且有这些人在场时忌坐凳子,只允许蹲或坐在木头上等。也不能直接递东西给这些人,只能放在一个合适的地方让他们拿,否则会被认为不懂礼貌。

公公忌进媳妇的卧室,更不能坐在媳妇的床上。

在哈尼族家里的三角形火塘上方1.5米左右总吊着一个用竹片编制的宽约1米的长方形烽火台,平时主要是用来烤干谷子等食物,但还有一个用意就是哈尼族男子猎来的野鸡、松鼠等飞禽走兽(老虎、豹子等大野兽撮点毛放上即可)必须先放到这个烽火台上,之后才能清洗煮吃。意指它们是因为来偷吃我家的食物而被打死,不是我平白无故滥杀,告知神灵,以求吉祥。

每个哈尼族寨子都有一个祭祀寨神的地方,此处总有一片森林,这片森林的树木不会有人去砍。这里的树木和寨子周围的大树、老树就是被风刮倒了也不会有人拿回家烧火,而是任由它自然腐烂。

在路上或寨子里,若你碰到哈尼族汉子或后生猎获野兽(马鹿、野猪、虎、豹等大野兽)时,无论你是哪个民族,他们都会送一份肉给你去尝鲜,即所谓“见者有份”。

哈尼族兄弟分家后父母只能在大儿子或最小的儿子家养老。父母去世时,须由大儿子抱头。兄弟分家时一般好一点的房子和田地都要给幺儿子,其他人也不会有什么意见。

哈尼族是热情好客的民族,每逢亲朋好友来家做客或逢年过节都要杀鸡来招待和庆贺,煮鸡时还要放上一把米。

在哈尼族家里每打一个新灶都要杀一只公鸡祭献灶神。

每年早春二月,哈尼山寨就会出现很多燕子,哈尼人认为燕子是吉鸟,有燕子在屋檐做窝是吉兆。因此,忌伤害燕子,认为若捣毁燕窝或伤害燕子就会倒霉、生怪病。

忌站在门槛边不出也不进。不能让孩子在门槛上砍柴或砍门槛,也不能让孩子坐在门槛上,否则会被认为以后会生歪嘴的子孙。

出彩虹时,忌去挑沟里的水,更不能去喝沟里的水,认为彩虹喝进肚子里会生病。

舀饭时忌先舀中间,要顺着甑子边舀。

忌用筷子、勺子、扫把这些东西打小孩。

小孩忌骑猪玩耍,否则被认为长大结婚时会下雨。

太阳落山后,哈尼族家里忌扫地、倒垃圾。白天睡觉的小孩也必须在太阳落山之前被叫醒,否则会认为压着太阳就难叫醒了。

一般哈尼族未婚男子忌使用有缺口的碗具,否则被认为会生有缺陷的小孩。

哈尼族家里吃饭时严禁在盛满饭、菜的碗里插上筷子,也忌将空碗、空杯倒扣放置在桌上,因为这是祭死人时做的仪式。

逢年过节或清早起来忌讳说一些不吉利的话,如“死”“没有”“空”等。

孩子忌吃鸡脚,否则将来写字会像鸡扒。

喝汤时忌讳直接拿勺和汤碗喝,只能舀到自己的小碗里喝。

忌在屋里煮蛇肉,认为锅烟子掉进蛇汤里会毒死人。

哈尼族素有买卖公平的优良传统和风尚,忌短斤少两。认为称是称命的,短斤少两会导致短命。

忌将小孩吃剩的饭直接倒掉,若不得不倒掉也要大人随便吃一口才能倒,表明没有浪费。

忌学结巴说话及学瘸腿走路,否则认为类似的灾难会降到自己的头上。

二、生产禁忌

哈尼族是山地农耕民族,以其无穷的智慧和胆略创造了灿烂的梯田文化,涉及到生产方面的禁忌也浩繁多样。一年365天有100多天是忌日,这些忌日有的是全民族统一的忌日,有的是一个或几个村寨的忌日,而有的则是一户人家的忌日。比如遇鼠日禁止到田地间干活,以防鼠虫猖獗,危害庄稼;到祭献寨神“昂玛”时,全村禁止生产活动,禁止不速之客来访和村民集体出村;有属龙、羊日禁止生产劳动等。也有一些是生产上表现哈尼族传统美德和风格的禁忌。如:哈尼山民在山上和外出遇上任何东西,只要第一个发现者留下记号,其他人就再也不会去争夺了。如果谁在山上找到一棵好木材,他只要在这棵树上砍“ⅹ”形的记号,那么这棵树也就不会有第二个人去砍了。当他们在山上找到一块肥沃的土地来不及开垦时,也不需担心被别人霸占。先发现者只需用一截小棍子砍出三个缺口(当地人俗称木刻),然后夹在地中央较高的木桩上或砍杆子插在那里,就昭示着这块土地已经有主人,其他来看者也就自然会离去。

三、礼仪禁忌

哈尼族人民非常懂礼貌,尤其对长者,走路要让长者先行,说话要让长者先说,座位要让长者先坐,对长者说话皆用敬语。对幼小者说话也很少直呼其名,通常以“阿里”“阿里然古”“阿呢”等来称呼,表示亲近和爱护。同时,哈尼人心地善良,怜悯弱者,对老、弱、病、残者尽力给予帮助,真正体现“一方有难,八方支援”。对上门求助者,必施舍一定的食品。忌讳幸灾乐祸的不道德行为。在这方面也有许多禁忌来规范,这些禁忌的延续对后辈的教育起到了积极的导向作用。比如:

家里有公公、叔伯、舅舅等长辈男子在时,哈尼族儿媳妇忌上家里的楼顶,若在他们进门之前上去的,也要不出声等他们出去了才能下来。

哈尼族妇女在长辈尤其在老人面前忌披头散发,认为这是不礼貌的行为,会受到老人的指责。

妻子忌直呼丈夫之名,丈夫亦忌直呼妻子之名。未生育前在兄弟姐妹面前只称“你哥”“你嫂”,或用眼神、动作等来表达。待有了孩子之后,则以“××他爸”“××他妈”来互相称呼。

后辈忌在长辈面前披衣服(也不允许在寨子里披衣服游玩)。逢年过节,晚辈不能先吃,一定要等长辈先说一些祝福的话,且先吃一口以后,晚辈才准吃。

忌用刀、枪、棍等凶器指人,以免发生危险。

忌晚辈拍大人的肩膀或摸头,认为这是对长者的不尊重。

忌在人前吐唾沫。

忌在父母等长辈面前谈情说爱或说脏话粗话。

忌在家里(或寨子里)唱情歌,吹口哨。

老幼在一起时,年幼者忌跷二郎腿。

小辈接受长辈传递礼品等东西时,必须双手接过。小辈递东西给长辈时也必须双手奉上。

在众人面前(尤其在长辈面前)忌讳放屁,更不能放屁出声,否则会被指责为没有教养,不懂礼貌。

家里的亲戚朋友起身告别时不能即刻扫地,认为这样对客人不尊重。

哈尼族妇女不得把衣物挂晒在有男子经过的地方,认为这样对男子不尊重,男子更不能从其下通过。

哈尼族忌讳晚辈直呼长辈的名字,必须用叔、伯、哥、嫂等称之。

四、婚姻禁忌

哈尼族在婚姻方面一向倡导自由恋爱,禁止三代以内的近亲结婚。婚姻上往往是等男女双方有意组成家庭,互许终身时,由男方请媒人提亲,通过卜卦测生辰八字,若认为双方相克、相冲或有悖于双方家庭或者后代的,则禁止成婚。若没有什么特殊情况,即可择日定亲。在长期以来的嫁娶活动中,也同样形成了其独特的风俗和禁忌。诸如:

哈尼族山寨不是一年四季都可以谈婚论嫁的,一般只能在秋冬季节进行。一是因为到了秋天,成熟的庄稼子粒饱满,认为人也是一样,这段时间男女最成熟,女性极易受孕生子。二是秋末冬初是哈尼山寨的农闲期,而且金秋十月是哈尼族的年末岁首,要过传统的“十月年”,这段时间说亲结婚,自然能增添许多喜庆气氛。

哈尼族娶媳妇送聘金的时候,一定要有一颗贝壳。女方父母送陪嫁箱子的时候,箱子的四角也要放四颗贝壳。因为贝壳酷似女阴,意指子孙兴旺。

哈尼族男女青年从定亲到结婚期间特别忌讳双方亲人死亡。一旦有亲人死去,除特殊情况外,这门亲事就终止,否则会认为不祥。所以哈尼人中往往有亲人病危中抢办婚事的现象。

哈尼族女子出嫁时有哭嫁的习俗,离开娘家时,新娘须由兄长或弟弟背着哭哭啼啼地跨出自家门槛(有的要背到寨子外)。

忌三代以内的近亲结婚。双方父母卜卦测生辰八字时,认为相冲、相克的也不能结婚。

五、生育禁忌

在实行计划生育以前,哈尼族和其他许多民族一样没有生育的控制。所以,一家有四五个、七八个甚至十几个小孩很常见。哈尼族非常重视生育,重视繁衍后代,因此,在这方面也有许多禁忌习俗。如:

哈尼人非常看重儿子。在实行计划生育以前,哈尼族人家头两胎或三胎都是女儿的话,就在某条路上选一处合适的地方搭一座桥,使众人过路方便,以此积公德,希望以桥引来儿子。现如今也有人采用这种方法以祈盼能生儿子。

哈尼族媳妇生小孩一般都不去医院,往往在孕妇自己的卧室里,或在男性长辈不经过的地方,但是旁边都必须烧火。

已出嫁的女儿忌回娘家生小孩,若特殊情况回来生的也只能在屋外搭个棚子住。

孕妇及其丈夫忌参加他人的婚丧活动。妻子怀孕期间,丈夫在外忌爬树,骑牛、马等家畜也不能外出捕鱼。

孕妇临产前,忌食生姜、鸭子、酱油等食品,认为吃了生姜会生多指头的孩子,吃鸭子后生下的孩子会摇头不止,吃了酱油孩子皮肤会黑。

哈尼族媳妇在坐月子期间,床铺要搭成斜坡形,头高脚低。睡觉时就像斜靠在床上似的,这样便于排出体内的脏物,容易恢复体力。而且产床要搭在靠近火塘的地方便于取暖。

婴儿出生以后需向外公外婆报喜。一是由女婿抱一只鸡到外公家报喜。生男孩抱母鸡,生女孩抱公鸡。无须说明生男生女,一看鸡便知道。二是煮一锅糯米饭,杀一只母鸡,砍一条煮熟的鸡大腿和糯米饭包在一起,加一壶酒送到舅舅家去,一来报喜,二来祭献祖先。

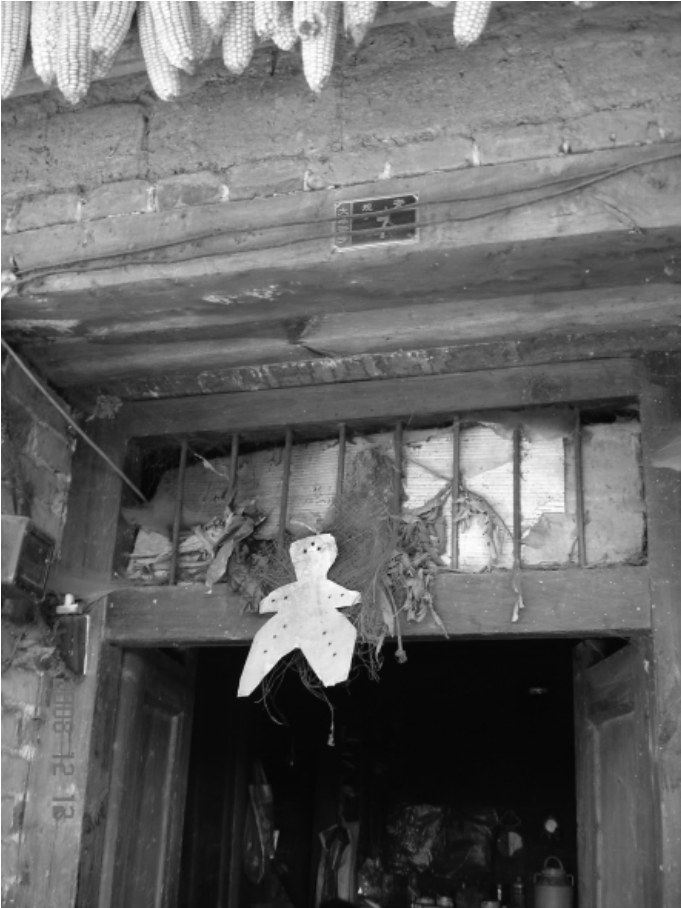

若某户人家里有刚出生的小孩,就会在大门边上挂一条锥栗树枝,或在门头上搭放一根新鲜的湿木棒。懂得其含义的人,看见这些就不会再进门了。如果婴儿出生三天以内有人进了门,就要拜其为干爸或干妈,主人家要择日杀鸡请干爸或干妈给婴儿取名。主人家还要给孩子的干爸或干妈送一包有熟鸡腿的糯米饭,干爸或干妈也要给孩子一些礼物。以后过年过节,像亲戚一样来往。

新生儿家门上的悬挂物 摄影:丁桂芳

产妇未满月前,忌到其他人家里走动。

哈尼族命名有一定原则。每个人都要有一个正名,即以父子连名方式取的名字。后辈人的名字,不得与前辈人的名字相同。

哈尼族忌讳别人过分夸奖自己的孩子,认为这样对小孩不利。

忌讳让不生育或已生育但孩子已夭折的妇女抱自己的孩子。

将婴儿或幼儿背出村寨时,额头上要擦点锅烟子或鞋底灰,表示孩子肮脏,鬼神就不敢要了。

六、丧葬禁忌

丧葬在哈尼族的心目中也是一件极为严肃和隆重的事,通常只有土葬和火葬两种,一般都是土葬。哈尼族认为,如果死在正月初三那天就必须进行火葬,否则就会变成鬼魂危害自家人、亲戚朋友乃至整个寨子和地区。所有葬礼都必须通过占卜死人的生辰八字和具体去世的日子择日进行。这方面的禁忌也很多,列举如下:

以前,哈尼族山寨开沟凿渠、兴修道路、开发资源等生产实践活动以及兴建新居、迎娶嫁往、治丧葬礼等活动均被看作是全村公共事务,由大家共同承担义务。现今有些活动如开沟凿渠、兴建新居等在有的地方已逐渐成为各家的私事了,最多也只有自己的亲戚朋友或付工钱请工人参与。但至今未变的还有治丧活动。若谁家老人去世了,不用特意召集,除特殊情况外,每家都会有一个劳力自觉来参与,且不计报酬。

哈尼山寨不允许别的寨子的人抬死人时经过本寨子,也不允许其埋葬在被认为与本寨子相克的地方。

在野外被杀、雷击死、落石砸死、蛇咬死、虎咬死、落水溺死等非正常死亡的人,一律不得抬进寨子里来。

一般亲人去世后一个月内,家人不得梳头、理发、剃胡子。以后也尽量避免在亲人去世的忌日去理发。

埋葬死人时严禁有金、银、铁、铜等金属物品同葬。

参与送葬的人,送完葬回家时忌回头观望,且半路上要烧堆火或拦个树枝,跨过火或树枝才能进自家门,否则认为死者的灵魂会被带回家。

听到亲朋好友去世的消息后,要在火塘边用正烧着的柴火打死一只鸡来祭献。

七、节日禁忌

和其他民族一样,哈尼族也有许多隆重而喜庆的节日。这些节日中,有的是整个村寨的节日,有的是一家人的节日。其中最隆重的由全村统一庆祝的节日有三个:一是从每年农历十月第一个属龙的日子(不同的地方日子有所不同,下同)起用7天的时间过哈尼“十月年”;二是从每年农历正月的第一个属牛日起用3~7天不等的时间举行祭祀寨神活动,即“昂玛突”;三是每年农历六月第一个属猪的日子,哈尼山寨都举行隆重的六月年活动,即“苦扎扎”。还有一些节日是一家人自己过的,比如:每年田里刚长出谷穗时每家人都要过“谷穗节”,这个节日是禁止外人参与的。凡此种种的节日都严禁生产劳动。“昂玛突”还忌针线活、忌到菜地里拿菜、忌到野外割猪草等。

以上就是哈尼族禁忌的主要类型,除此之外,祭师,哈尼人称之为“贝玛”或“摩批”的人忌食狗肉、哈尼豆豉,还有的人忌食牛、羊肉等。哈尼族的禁忌繁多,一旦触犯了禁忌,有的就需请摩批念经消灾,有的则要被村寨罚以食物等。

哈尼族自古以来就是一个不断追求文明的民族,千百年来哈尼山寨一直保持良好的道德风尚和行为规范。例如:孝敬父母、尊敬长辈、亲邻助友、勿作侵害、办事公道等。这些风尚和规范,很自然地形成一种深刻的思想内涵,融进禁忌习俗之中。它是哈尼族政治、经济和文化生活的一种反映,同时又反过来对他们的社会、经济和文化生活产生了一定的影响。但是,一个民族的风俗习惯和禁忌不是一成不变的,它随着社会的进步和历史的发展,以及各民族的相互影响而不断发生变化。随着哈尼族社会的发展和科学文化水平的提高,其禁忌习俗亦会发生变化。这种变化趋势肯定是向着科学、文明和社会道德规范等方面发展,而某些不利于社会生产发展,有碍于人民群众正常生活的禁忌活动也将逐步消失。

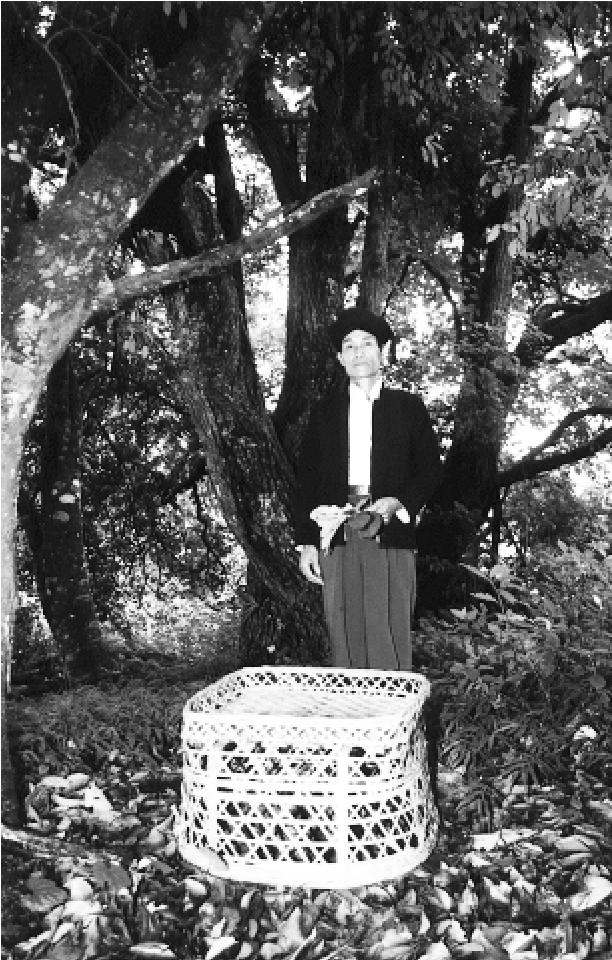

祭寨神仪式 摄影:王建福

【注释】

[1]“哈尼族”,中央政府门户网站,http://www.gov.cn/test/2006-04/14/content_254064.htm.

[2]《首届哈尼族文化国际学术讨论会论文集》,云南民族出版社,1996年,第196~208页。

[3]中国民族体育网,http://www.cnmzty.com/chn200911261755034/article.jsp?articleId=30871.

[4]《少数民族的家教习俗》,庐江教育网,http://www.ljedu.gov.cn/html/jcxx_991_7071.html.

[5]《哈尼族礼仪》,云南哈尼网,http://ynhnw.cn/index.php?article/gongyipin/2009-11-30/2937.html.

[6]戴庆厦、徐悉艰:《景颇语词汇学》,中央民族大学出版社,1995年,第179~180页。

[7]白碧波、白祖额等:《哈尼族礼仪习俗歌》,云南民族出版社,1999年,第69、76页。

[8]白碧波、白祖额等:《哈尼族礼仪习俗歌》,云南民族出版社,1999年,第69、76页。

[9]白永芳:《哈尼族女性传统服饰文化》,云南省地方教材,待出版。

[10]白永芳:《服饰与人生礼仪:以绿春县大寨哈尼族为例》,新浪网,http://blog.sina.com.cn/s/blog-4baa9a3201000bup.html.

[11]《哈尼族婴儿取名礼俗》,福客网,http://www.esgweb.net/Article/Class58/Class94/Class443/200904/52286.htm。

[12]郭纯礼、李期博整理:《哈尼族出嫁歌》,载《山茶》,1981年第3期。转引自毛佑全:《哈尼族文化初探》,云南民族出版社,1991年,第151页。

[13]郭纯礼、李期博整理:《哈尼族出嫁歌》,载《山茶》,1981年第3期。转引自毛佑全《哈尼族文化初探》,云南民族出版社,1991年,第152~153页。

[14]元江县民族事务委员会、县志办公室编:《元江哈尼族彝族傣族自治县民族志》,云南大学出版社,1990年,第44页。

[15]杨世华:《玉溪哈尼族婚姻习俗》,载杨世华、白碧波主编:《玉溪哈尼族文化研究》,云南民族出版社,2003年,第145页。

[16]李跃勤:《元江县哈尼族节日与农耕活动》,载杨世华、白碧波主编:《玉溪哈尼族文化研究》,云南民族出版社,2003年,第253页。

[17]李跃勤:《元江县哈尼族节日与农耕活动》,载杨世华、白碧波主编:《玉溪哈尼族文化研究》,云南民族出版社,2003年,第255页。

[18]白金明搜集整理:《苦扎扎为什么在六月》,载《哈尼族民间故事》,云南人民出版社,1984年,第56~57页。

[19]张丹、杨云:《墨江国际双胞胎节五一启幕》,中国新闻网,http://www.chinanews.com/cul/news/2010/03-16/2173180.shtml。

[20]李泽然、何建云:《禁忌习俗的类型、特点及其功能》,载《中国哈尼学》(第三辑),民族出版社,2005年。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。