(一)以农业生产为基础的古代中国城市与乡村

城市的产生及其同乡村的分离,这是生产力发展、社会分工扩张和人类需求增长的必然产物。早在原始社会晚期,由于社会生产的缓慢发展和人类社会组织功能的逐步提高,许多原始村落在物质生产与群体生活(尤其是宗教改革)的需求下,组织规模不断扩大(从氏族发展为胞族——部落)、管理能力逐步增强和对外交往(主要是部落内部交往)的增多,逐步发展为原始初城。现代考古发掘及人类学研究成果表明,原始初城早在距今七八千年以前的新石器时代就产生了。从原始初城到现代城市,中间经过了早期城市——古代城市——近代城市这样几个普世性的历史发展阶段。在当代世界上,除了极少数落后民族还深居丛林高山或简陋村舍之外,没有哪个国家、哪个民族的地域上没有城市。城市从乡村中分化出来,人类便有了在地球空间上聚落的第二种形式,由此也就产生了城市和乡村的关系问题。城乡关系问题,从本质上说就是它们之间的联系和区别问题,以及这种联系与区别所造成的各自发展的前途、命运问题。对这个问题的认识和讨论,大约到19世纪以后才开始,它是紧随西方产业革命而开展的工业化、城市化而兴起的。就马克思主义研究来说,恩格斯于1844~1845年写作出版了《英国工人阶级状况》,对工业化、城市化急速高涨背景下的英国城市(特别是首都和大的工业中心城市)经济发展、社会结构和工人备受剥削与压迫的悲惨生活,以及造成此种现象的原因作了深刻的揭露和剖析,成为历史唯物主义光照城市研究著作的典范。就非马克思主义的研究来说,有关资料认为比较系统地开展对城市问题研究的先驱者,是英国维多利亚时代的查尔斯·布什(1840~1916年)。这位富有的大企业家既是工商界的一位首领,又是一位社会科学家和社会改革家,在他身上集中了19世纪末叶英国社会的主题和冲突。1886年,他自费组织了一项大规模的社会调查,最后写成了一部由17卷构成的巨著《伦敦人民的生活和劳动》(该著作分《贫困篇》、《工业篇》、《宗教篇》三部分,最后一个《关于社会后果的记录及结论》),比较详细地反映了伦敦400万人口的职业分布、经济组织状况和劳动阶级贫穷困苦的生活情形等。查尔斯·布什的调查研究产生了广泛影响,对往后城市社会学的形成作出了很大贡献。与此同时,欧洲大陆派学者发扬长于理性思维的优势,运用比较法、归纳法等逻辑手段,对城乡关系特别是城市问题进行了专门的开创性研究。例如,(德)费尔南德·滕尼斯提出了(乡村)“通体社会”与(城市)“联组社会”理论;(法)艾弥尔·杜尔凯姆提出了(乡村)“无机团结”与(城市)“有机团结”理论;(德)乔治·齐美尔从社会心理学角度提出了“城市精神生活论”;(德)马克斯·韦伯通过对当时有关西欧与中东城市资料的搜集,构建了城市一般模型的理论等。从早期城市研究的成果来看,可以把城市的基本特征概括为以下几个方面:

1.城市具有人口、财力、物力、智力和信息等高度的集中性,诚如马克思、恩格斯所指出:“城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中,而在乡村里所看到的却是完全相反的情况:孤立和分散。”[41]

2.城市积聚的巨大能量及其综合性开发能力,对周围地区强烈的吸引力和辐射力;城市越大,这种经济、政治与文化的吸引力和辐射力就越强。

3.城市的社会生活是开放性的,人与人之间的利益关系极其复杂多变。同乡村人比较,城里人一般都工于心计,不仅以“趋利原则”为导向决定其去、留、取、舍,由此造成了来也匆匆、去也匆匆的城市人流景观;而且还在坚守“避害原则”心理防线的意识支配下,往往工于心计,相互之间的交往既有重视交易规则、遵守契约、讲究诚信的一面;也有弄虚作假、背信弃义、偷设陷阱的一面,非人格性、疏远化、异质化与激烈竞争等特点是十分突出的。依据这些特征,韦伯提出了城市构成的必备要素理论:“①堡垒;②市场;③自己的法庭和至少自己的法律;④有关的联盟形式;⑤至少是部分自治和独立,因而也是市民参与选举的政府。”[42]

上述城市研究的成果虽然含有对古代城市及城乡关系分析的成分,但在总体上他们是以近代特别是西方城市为模本的,这同中国城市特别是中国古代城市的情况并不完全相符;如果把认识建立在这个理论分析基础上去观察和理解中国的古代城市,我们对它的特点及其城乡关系的认识就可能会违背历史的真实。如果对中国城市的基本情况都把握得不准确,或者竟然拿西欧中世纪“自治城市”同封建领主的政治斗争及其成果的模式,用以认识和分析中国古代尤其是封建时代的城市政治面貌,我们就有可能自惭形秽,有人甚至会发出“我们的祖先为什么一点民主、自治的意识都没有呢?”如果抛开民族的情感不言,仅仅是把这种埋怨限制于思想方法或研究方法上的讨论,其结果也是不妙的,只会招致使人们因脱离历史实际而失去明确研究进路的结果。因此,研究中国的城市政治文明问题,在学术背景上不能不首先考察古代中国的城市同农村关系问题。为了收获较好的效果,我们不但要坚持从以农业生产为基础的古代中国社会情况出发,而且还要紧紧把握这个“农业生产”是受亚细亚生产方式影响的地域性和民族性特征。

其一,东方民族尤其是中华民族鉴于水利是农业生产的命脉的生态决定性,规定了它们从原始社会走向阶级社会的过渡方式只能是酋邦方式,即利用酋邦大政治共同体权力相对集中的政治整合手段,把分散在不同地区的大大小小部落、酋邦的人力、物力和财力集中起来,抗洪救灾、保卫家园,发展农业生产,推动文明前进。正是在这个前提下,促成了部落的原始初城向酋邦之邑转化,进而从酋邦之邑发展到酋邦大政治共同体的“帝都”建设,最后变到早期国家范畴里的早期城市。早期国家虽然具有国家的基本特征,但是由于它的人口少、规模小、管理幅度不大,所以一般来说它不仅是“小国寡民”的政治形态,而且是城市国家,即以一个较大而坚固的城市即上层贵族及其首领所居之城(古代中国称之为“都”,古代希腊称之为“波里斯”)为核心、周围聚集一批村落并插有一些小城(古代中国称之为邑,古代希腊称之为阿斯托,即“市邑”)组成的国家。“古典古代的历史,这是城市的历史,但同时是以土地财产和农民为基础的城市的历史。”[43]马克思的这个论断,对东、西、中、外不同地域、不同国度的早期国家来说,都是适用的。从形式上看,似乎中国古代的西周王朝是一个“统一”的大国,而且在管理上还有“天下、国家与家”的层次分别,与雅典一类古代希腊的城市国家迥然不同;其实不然。从本质上说,西周时代行使国家职能的是诸侯之“国”(邦国);邦国政治的重心在“都”(“凡邑有宗庙先君之主曰都”,其余曰邑或大邑),所以都城政治在总体上和本质上是能反映早期国家政治的发展状况的。西周这个名号所表示的只是“城市国家的联盟”,因此这个共同体就被冠以“天下”的称呼;由此,这个联盟的盟主(周王)便被万邦诸侯尊称为“天子”。不过,“盟主之邦与诸侯之邦都是独立之邦,内政互不侵犯。”[44]由此可见,城市国家并不是西方历史的“专利品”,我国古代也曾有过城市国家;只是在具体内容上有所不同而已。

其二,在人类历史上,无论东方、西方的早期国家(古代希腊、罗马;古代中国的商、周),其早期城市在结构、功能上都是基本相似的。早期城市的空间结构一般都是大体方正的城堡;其中居住着上层贵族和他们的首领(君主或王侯),掌管着祭祀与国家管理的大权。一般居民(在中国指同姓同族之人,在西方古希腊、罗马指“公民”——具有参与城邦祭祀权利的人)和依附民或奴隶,则住在城垣脚下和乡村,以从事农业生产为主业。所以,早期城市的基本功能是政治统治与军事攻防性的。尽管古希腊因居半岛有海洋交通之利,对外贸易发达,但它离不开土地和农业生产。希腊城邦土地狭窄,依靠这点自有的土地来养活城邦的人口,其生存压力已经很大;那些日益增多的人口、日益增长的对粮食与其他食品的需求,早已使希腊人占有的那点土地不堪重负。所以,人们(尤其是下层平民)不得不向海外寻找出路,这就形成了移民运动,在事实上产生了强烈的构建海外殖民地的意念。顾准先生说:初期移民,目的在于觅取新土地,而不是为了商业。“移民团体人数不多,为了防卫当地人民的报复,或者为了防卫不时可以发生的海盗的劫掠,他们必须筑城聚居。……他们到达新地方,总要夺取一片土地或是开辟一片土地分给各成员,他们基本上是务农的人民。但是这片土地只能是城堡附近不大的一片,因为移民团体的所有成员,至少在最初时候只能不分贵贱聚居在城堡之内,即在城外,也只能在城垣附近。”[45]公元前1000年,地中海世界已进入铁器时代。“希腊移民,通过民族混合和其他途径,在小亚细亚广泛吸收了先进的古代巴比伦文明,有助于它们的手工业的发展。……当希腊人在海外城市定居下来的时候,星罗棋布的希腊的海外殖民地事实上组成了一个希腊人的海上贸易商站网。这些条件,使多数希腊殖民城市走上农工商业兼营的道路。”[46]我国春秋战国时代,随着铁器和耕牛的广泛使用,农业经济的快速发展,商品经济日益活跃,土地私有化的要求日益强烈,一些有政治远见的邦国诸侯陆续开展“变法”,并在增强综合国力的基础上发动了兼并战争。在这些改革新政的促进下,我国的早期城市不但在原有基础上规模扩大、质量提高、市场繁荣(早期城市的后期,因为政治机构的扩展和军、政人员的增加,为他们服务的手工业和商业,也逐渐地发展起来,以至于达到某种繁荣景象);而且其数量也迅速地增多起来,形成了中国历史上城市运动的第一个高潮。

其三,世界历史发展证明,凡是农业民族中出现城市从乡村分化出来的事实之后,城乡的二元社会结构便开始起步了。城市与乡村虽然是一个国家中两个具有相对独立的不同社区,但是鉴于农业生产方式的制约性,城市不但在结构与功能方面迥然不同于乡村,而且还必然要在经济上剥削乡村,在政治上统治乡村,城乡关系是不平等或极不平等的。而承受这种剥削和压迫的对象只能是“吃猪狗食,干牛马活”的广大奴隶、农奴和小土地所有的自耕农。因此,城乡二元社会结构的实质是阶级结构,即剥削者、压迫者与被剥削、被压迫者的对立。秦始皇统一中国之后,早期城市结束了它长达约1500多年(公元前17世纪~公元前3世纪末)的历史,进入古代城市(有些论著又称“中古城市”)发展的新时期(公元前221年~公元1911年)。在往后2000多年的岁月中,虽然作为古代城市奠基的农业文明在实质上没有大的变化,其城市的社会政治结构与功能亦未有革命性的调整;但是,随着农业技术的不断改进和工具的革新,农业生产水平的缓慢提高和手工业的日益发达,小商品经济的发展和国际交往的增加与海外贸易的展开,以及封建经济、政治制度的某些改良与文化、教育事业的发展,社会生活中国家统一、民族团结的时间远远多于分裂、争斗的岁月等因素的作用,在这个相对安定与和平环境中,中华文明一直保持着血脉畅流的态势,使其将农业文明内蕴的一切可以发挥的优势,大都作了深入地开掘并把其成果(尤其是以灿烂文化为核心的综合国力)推向了世界的最前列,成为当时世人所向往的“天朝宝地”。作为保存和传承中华文明主要载体的古代城市,总体来说是毁弃的少而改建、新建的多,不但许多单个城市(尤其是国都与大的中心城市)规模不断扩大、质量不断提高,而且城市的数量不断增加,城市体系(大、中、小城市与乡镇、集镇建设的分布与配套)比较合理。特别是在中国封建社会三大盛世(汉代的文景之治到汉武鼎新,唐代的贞观之治到开元全盛,清代的康、雍、乾盛世),城市发展取得了十分辉煌的成就。然而在这些辉煌的成就中,那种被亚细亚生产方式所束缚的传统农业运作中的(氏族)家族——宗族传统与纽带,城乡社会结构分化的不充分,即马克思所指出:“亚细亚的历史是城市和乡村无差别的统一(真正的大城市在这里只能看作王公的营垒,看作真正经济结构上的赘疣)”[47];皇权专制的严酷统治和传统文化中消极成分对人们的精神束缚,又构成了古代城市向近、现代城市转变的巨大阻力。

(二)“城乡合治”体制对城乡关系的政治整合

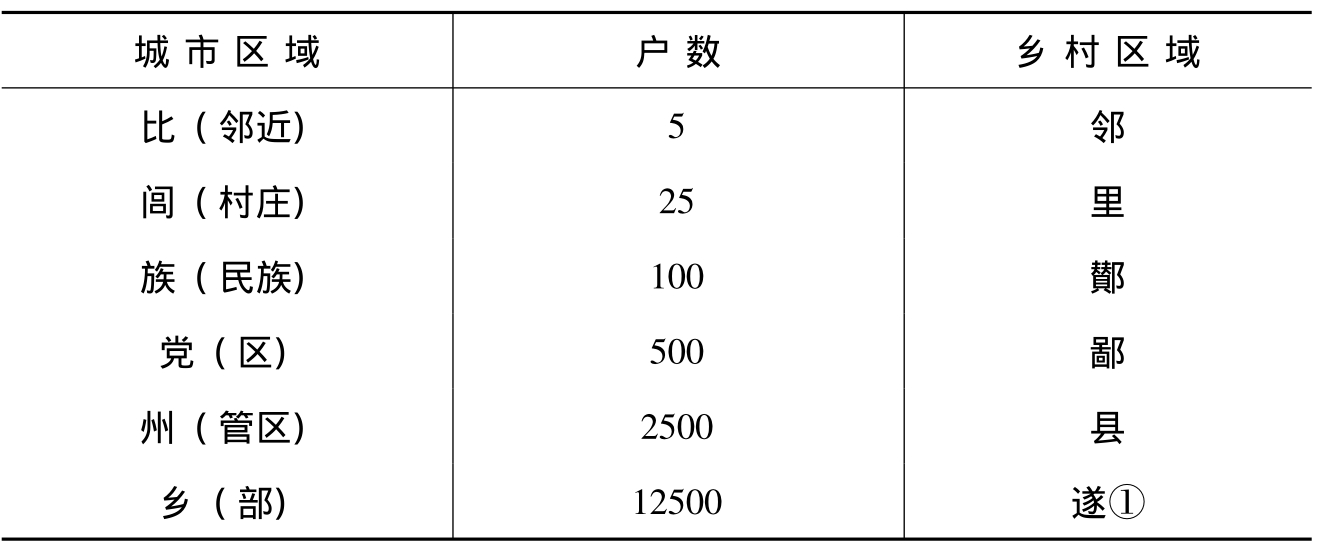

吴国桢先生在其所著《中国的传统》中说,关于中央政府的机构设置,包括古代在内的世界各国都大体相同,都是依据分工原则来敲定的,已成惯例,用不着多加论证。而起于《周礼》所设置的中国地方政府的组织,倒有一些可圈可点的独特之处。例如,根据周公的意见,皇帝的领地(除给特殊的封地划分的少量土地以外)划分了城市和乡村的区域。两个区域的政府结构是一样的,但行政单位的名称是不同的。(如下表)

①吴国桢:《中国的传统》,东方出版社2000年版,第482~483页。

吴先生从《周礼·地官司徒》中引证的材料,离晚清已时隔3000年左右,岁月蹉跎,人事沧桑,历史的变化是很大的。可是在往后的封建社会中,我国地方政府的组织管理体系与名称虽然也有某些改变,但是这个“异名而同构”的地方政府基层组织管理与社会管理的模式(我们不妨称之为“城乡合治”的国家行政管理模式),几乎是没有什么变化的。也就是说,我国封建社会里历朝历代的统治阶级,在不同的社会历史条件下,无一不是运用城乡合治的体系来整合城乡关系,达到维持其统治的目的。从政治角度看,城乡关系的二元性即城市对农村的统治与压迫,在本质上并非所有的“城里人”对所有“农村人”实行压迫,而是在城乡实施剥削和压迫的阶级如何联合起来,共同对付广大的城乡受剥削、受压迫的劳苦大众。因此,所谓“对城乡关系的政治整合”,说到底,就是以封建皇帝(君主)为首的封建地主统治集团以及它们的政府机构,怎样依据时代所提供的条件来选择比较现实的策略,共同合力地在城乡实行封建统治的问题。归纳起来,至少有这样三种表现是很突出的:

其一,实行以皇权专制为核心的中央集权制度,这是从秦朝到清朝2000多年间始终不变的根本政治制度。毛泽东对这个制度的结构及其基本特征,作了十分精辟的概括:“皇帝有至高无上的权力,在各地方分设官职以掌兵、刑、钱、谷等事,并依靠地主、绅士作为全部封建统治的基础。”[48]所谓“皇帝有至高无上的权力”,是指国家的一切权力,无论大小都集中在皇帝手里。凡是官制、人事、中央和地方的行政、立法、司法、财政、民政、军事等方面的主要权力,该由皇帝亲自把握。皇帝拥有一支强大的军队和一整套庞大的官僚机构,作为他实行专制独裁的支柱,并通过这些官僚机构对全国实行管理。就中央机构的行政管理体系与工作制度来说,设置的基本原则是“官分文武,王有二术”(《尉缭子·原官篇》),总的要求是既要适应各个时期政治与军事的需要,又要服从集中运用权力,便于皇帝对这些机构的掌控。依据这个原则,从秦汉的“三公九卿制”到隋唐的“三省六部制”,大体就定型了,往后的变化都没有破坏这个基本模式。为了确保皇帝对全国实行有效的统治,于是划分了中央政府和地方政府的管辖权限以及地方政府的管辖区域,形成了从中央到地方的组织繁复、等级森严宝塔形的、庞大的专制统治网络。各级地方政府的权力也层层向上集中,然后集中到中央,最后集中到皇帝。因此,把话说到底,所谓对城乡关系实行政治整合,最终的落脚点就是以皇帝为首的中央集权制政府,对城市和乡村的兴衰采取何种方针政策而已。

其二,建立了一套严密的城乡行政管理与社会管理的组织体系,几乎把不同等级、不同身份的人群都纳入到封建专制统治的管理之中。从乡村的基层组织管理来说,秦朝至隋唐实施乡里制度;宋朝至清朝实施保甲制度。这两种制度并无本质上的不同,都是指封建社会农村基层组织机构、权限与隶属关系的体系。秦始皇统一中国之后,实行地方政府组织“群县制”,在县以下设立乡制,每县划分为若干乡(大乡1500~2000户,小乡300户左右),乡设三老掌教化,啬夫(乡官之首长)掌司法和税收,游徼掌管治安,乡佐辅助啬夫收税。上述人等由郡县政府任命,俸禄由地方政府开支。秦朝在交通(驰)要道或人口稠密之地,往往还设有亭制。亭、乡虽然为同一等级,但亭所设官职比乡多,管辖的事务也比乡广泛。乡下设里制(约100户左右),里设里正;里下设什伍组织。里的职责是摊派徭役,监督户口,维护本里治安,协助职官办理乡务,组织乡民生产,等等。保甲制度起于隋,兴于宋,以北宋王安石变法时期“保甲制”的定型最为典型。《宋史·兵志六》对保制的记载:“十家为一保,选主户有干力者一人为保长;五十家为一大保,选一人为大保长;十大保为一都保,选为众所服者为都保正,又以一人为之副。”保的任务是联合民户,以寄兵政。与保制同时实行的还有甲制,三十家为一甲,其职责是负责放贷和收税。城市比乡村的社会结构情况复杂,所以在基层的组织管理方面除了与乡村管理组织有同构的一面以外,例如:两汉时期实行“闾里制”,隋唐时代实行“里坊制”,宋代实行“厢坊制”,元、明、清时代实行“里甲制”等;还有对市民身份与职业的管理制度。市民的身份在宏观上一分为二:具有特权地位的官与操持劳作、没有政治权利与地位的民,两者的身份、等级与地位绝对不能混淆。他们不但在人口统计的户籍上各有其册,而且在居住与服饰、用具等方面也各有制度规定,违者(一般平民百姓)便要遭到惩罚(有的可能被处死)。例如,在居住区域方面,不但实行严格的“官民分区”制度,而且四民(士、农、工、商)也要分区居住(管子有言:“四民者,勿使杂处,杂处则言咙,其事易。”)这就是说,四民混居天下易乱,四民分居则天下易治。又例如,在生活方式上,人们穿什么衣服、着什么颜色等都有严格的规定,“君子小人,物有服章,贵有常尊,贱有等威,礼不逆矣。”(《左传》)市民的职业多种多样,为了加强管理,从唐朝开始便将汉代以来管理工商经营活动的市场组织及其管理制度,纳入到社会基层管理范围之中,这就是作为统治工具的“行会制度”产生。它将分散的工商业者组织起来,仿照农村基层政权的乡里制或保甲制,在行会里设立“行头”、“行老”,其职能是对各行会成员实行监督(到明清时代资本主义萌芽产生之后,一些商品经济比较发达的城市出现同乡会馆、“商帮”,才逐步改变行会状况)。

其三,从政治文化上强调家族血缘关系对社区稳定的作用,国家在法律上和行政上支持以宗族为核心的地缘性封闭组织。中国以酋邦的形式从原始社会过渡到阶级社会,它给后人留下的遗产之一就是绝大多数乡村(主要是自然村落)都是聚族而居,家族——宗族的血缘关系还紧紧地缠绕在政治关系上面,深刻地影响人们的经济生活、政治生活和精神文化生活。秦始皇统一中国后,实行“黔首自实田”的政策,虽然从土地所有制关系上破除了亚细亚生产方式对经济发展的束缚,但是并没有改变由生产力发展水平所决定的小农生产方式,即个体家庭的小农业与手工业相结合的自然经济形式;而且,这种小农经济的自给自足生产方式,一直向后延续了近2000年,而由这种生产方式所决定的生活方式与思想方式,对当代中国人的影响也是比较深刻的。对此,美国汉学家费正清评论说:“中国家庭是自成一体的小天地,是个微型的邦国。从前,社会单元是家庭而不是个人,家庭才是当地政治生活中负责的部分。”[49]古代的国之本在家,“积家而成国”,如何在国家政治生活中发挥家庭的作用,是政治家不能不深入思考的一个现实而迫切的问题。秦始皇消灭六国之后,在经过长期战乱使民不聊生的情况下,一味地横征暴敛,不顾人民(特别是农民)的死活,闹得民情愤怨,天下不安。为了稳定统治,秦始皇采取严法苛刑,使“秦法繁于秋茶,而网密于凝脂”,其结果是二世而亡国,前后共计15年。汉朝统治者吸取了秦亡的教训,逐渐悟出了秦王朝“仁义不施,攻守之时异也”的道理,实施“以霸、王道杂之”的治国制度,并从汉武时代开始“罢黜百家,独尊儒术”,使以儒家学说为主干的“王道”成为国家意识形态。儒家学说特别是关于政治问题的学理中,有许多值得后世人们光大发扬的政治智慧;但是它那些以家族——宗族的血缘理论而扩展的“三纲五常”的治国术势,则是历史的糟粕,但它却是历代统治阶级信奉的法宝,不遗余力地在广大城乡社区推行。在农村推行的基本内容是由“父权家长制度”演变而来的“族长制”。“族长利用传统习俗调节本宗族成员之间的关系,形成相应的家族——地域社会秩序,从而享有影响社区的权力,即所谓族权。家族成员的行为活动一旦逾越传统习俗,会受到以族长为代表的宗族势力的惩戒。人们一旦受此惩戒,往往声望扫地,难以见人。所以,宗族权力对于生存空间狭小和封闭的乡村社区控制有着特殊的效果,受到国家的承认和支持。”[50]

与西欧中世纪农村的“领主经济”不同,在中国封建社会地主经济的条件下,一些乡下有手艺的农民经常出入城市,搞一些本小利微的小商品交易,有的在条件允许下竟可以在城里定居下来。还有一些自耕农遇到荒年暴月、豪绅官府巧取强夺和一些不确定因素的影响失去了土地,也只好到城市里去打工,甚至变成无业的游民。鉴于城乡分化的张力薄弱和多方面的紧密联系,所以乡村的血缘家族关系也能深深地渗入到城市里,为封建统治者利用政治文化中的这些因素对城市实行统治,提供了相当丰厚的条件。例如,在同姓同宗的人比较密集的居住区和手工业行会职业群里,运用乡村的乡里制度或保甲制度对此进行管理,就是很通行的做法。不管城市里街道的里长、坊长、行会的行头,还是乡村里的保长、甲长与族长,一般都是由有钱有势、有声望的富商大贾、地主乡绅来担任的。他们在国家的支持下进行工作,这就把权力与资本、政权统治和族权统治紧密结合起来,成为封建国家在城乡统治人民的真正基础。特别是对于乡村来说,因为地域上的闭塞,生产不发达,经济上落后、文化上愚昧无知等,因而造成心里褊狭保守,信仰神鬼狐怪,为神权对人们的思想统治(妇女还多一层儒家提倡的夫权统治)大开方便之门。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。