第二节 人口状况

一、人口数量

土族自明代形成为一个新的民族共同体后,其民族人口经历了一个曲折的发展过程。

清初,土族主要聚居于甘青各地,其中西宁、庄浪二地最为集中。据梁份所著《秦边纪略》记载,“西宁李土司所辖仅万人,祁土司所辖十数万人,其他土官吉、纳、阿、陈、辛等,所辖合万人”。庄浪鲁土司“所部精锐有三万余人”,“土司之人十万”。有学者据此推测,清初西宁土族至少有近20万人,庄浪土族约有10万人。此后,土族人口在历次政治斗争和民族纷争中不断消耗、衰减,至清末时在10万~12万人。其中西宁土族有1万余户4万余人,几乎减少了80%。庄浪土族只有3000余户2万余人,也减少了近80%。

民国时期,由于甘青地方统治者实行民族压迫和歧视政策,不承认土族是一个民族,强迫土族改变本民族的风俗习惯,使许多土族群众或隐瞒自己的民族成分,或背井离乡,土族人口也因此锐减。据有关调查资料统计,1933年青海境内的土族约有3万人,到1949年时虽有所回升,但也仅有4万人左右。同一时期甘肃境内的土族人口一度不足5000人。

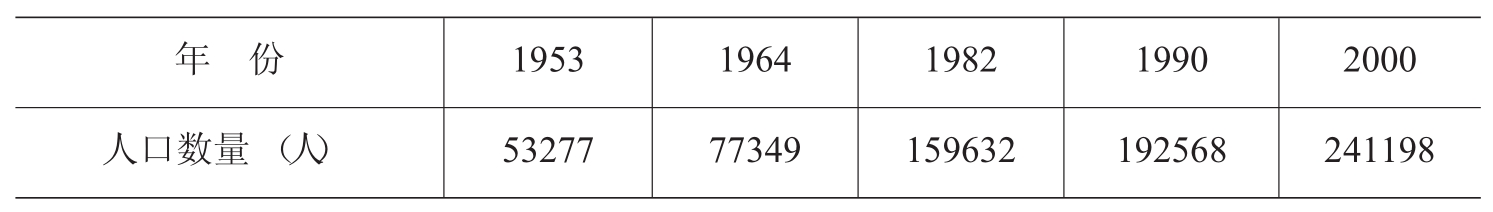

新中国成立后,土族人口逐渐增加。据历次全国人口普查统计,1953年时我国土族人口有53277人,2000年时达到241198人,47年中增加了3.5倍。

1953~2000年土族人口数量一览表

说明:各年份数据均为历次全国人口普查数据。2010年数据尚未公布。

二、人口分布

(一)地域分布

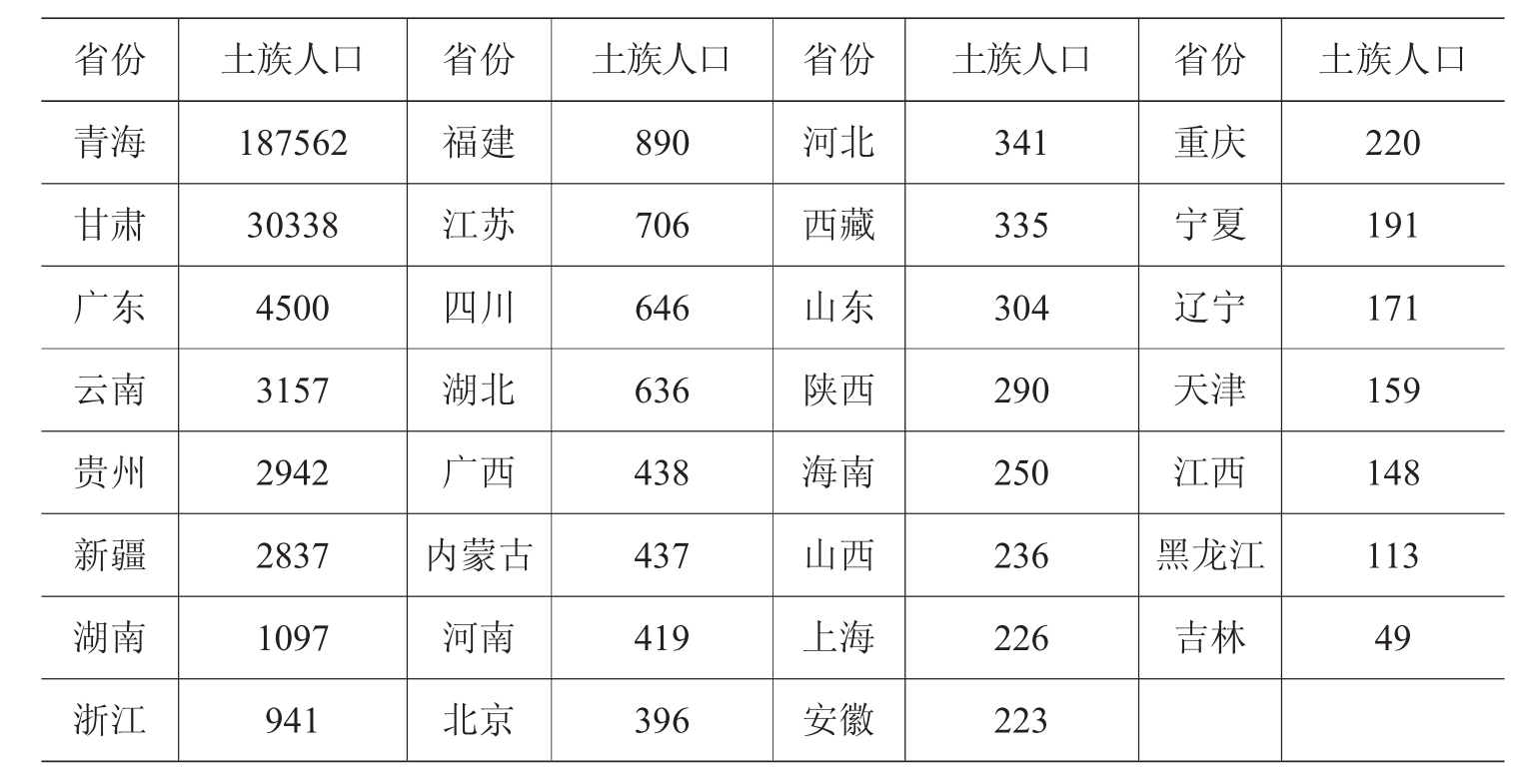

土族人口主要集中分布在青海、甘肃两省,广东、云南、贵州、新疆、湖南、浙江、福建、江苏、四川、湖北等其他29个省(市、自治区)也有少量分布,呈现出大杂居、小聚居的特点。在青海省境内,主要分布在互助土族自治县的东沟、五十、东山、丹麻、加定、松多、红崖子沟、台子、东和、威远等乡镇,民和回族土族自治县的官厅、中川、峡口、前河、甘沟、杏尔、川口等乡镇,大通回族土族自治县的逊让、青林、宝库、多林、西山、青山、城关、极乐、景阳等乡镇,同仁县的吾屯、年都乎、加查玛、郭麻日、尕撒日、脱加、卧科等村庄,乐都县达拉土族乡和门源回族自治县的部分乡镇,西宁、平安、湟中、贵德、共和、乌兰等市、县也有少量分布。在甘肃省境内,主要居住在天祝藏族自治县的天堂、石门、西大滩、东坪、东大滩、朵什、大红沟、哈溪、华藏寺、炭山岭等乡镇,永登县的武胜驿、坪城等乡镇,积石山保安族东乡族撒拉族自治县的石源、刘家集、关家川、柳沟等乡镇,卓尼县的勺哇、康多等乡,永靖县的小岭、刘家峡、川城等乡镇,肃南县泱翔、雪泉等乡。从土族人口的城乡分布状况看,2000年时乡村人口有199000人,占土族总人口的82.5%;城镇人口有42198人,占土族总人口的17.5%。

2000年全国各省、直辖市、自治区土族人口分布一览表(单位:人)

资料来源:国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编:《中国2000年人口普查资料》,中国统计出版社2002年8月版。

(二)行业分布

明清及民国时期,土族基本上以农业为主,兼营畜牧业。新中国成立以后,随着土族地区经济和社会各项事业的发展,从事农牧业以外的各类生产活动的土族人口不断增加,在行业分布上呈现出多元化的特点。以2000年全国第五次人口普查数据为例,土族在各行业从业的人数分别为:农、林、牧、渔业11746人,制造业662人,教育、文化艺术及广播电影电视业406人,国家机关、党政机关和社会团体381人,批发和零售贸易、餐饮业243人,社会服务业131人,卫生、体育和社会福利业112人,建筑业109人,交通运输、仓储及邮电通信业100人,采掘业89人,金融、保险业53人,电力煤气及水的生产和供应业45人,地质勘查、水利管理业19人,科学研究和综合技术服务业12人,房地产业4人,其他行业15人。

(三)职业分布

新中国成立以前,土族人口绝大多数从事农牧业生产,在政府机关、企业和商贸机构从职的人数很少。新中国成立后特别是十一届三中全会以后,受益于国家民族政策和土族地区经济社会的快速发展,在政府、企事业单位、商贸机构等从业的土族人口不断增加。以2000年全国第五次人口普查数据为例,土族人口中,国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人有96人,专业技术人员有712人,办事人员和有关人员有327人,商业、服务业人员有395人,农、林、牧、渔、水利业生产人员11746人,生产、运输设备操作人员及有关人员有864人,不便分类的其他劳动者有4人。

三、人口结构

(一)年龄结构

新中国成立以来,随着土族人口的快速增长,土族人口的年龄结构也在不断发生变化。1982年,土族中0~14岁人口有69320人,占土族总人口的43.42%,65岁以上的人口占土族总人口的3%,依据划分人口年龄结构类型的少年儿童系数(0~14岁人口占40%以上为年轻型、30%~40%为成年型、30%以下为老年型)和老年系数(65岁及以上人口占4%以下为年轻型、4%~7%为成年型、7%以上为老年型)看,人口年龄结构明显属于年轻型;1990年,土族中0~14岁人口有67345人,占土族总人口的34.97%,65岁以上的人口有8499人,占土族总人口的4.41%,人口年龄结构显然跨入成年型阶段;2000年,土族中0~14岁人口有71828人,占土族总人口的29.78%,65岁以上的人口有8499人,占土族总人口的3.52%,从少年儿童系数看,属于老年型,从老年系数看属于年轻型,少年儿童系数和老年系数出现了不一致,说明土族人口的年龄结构正处于由成年型向老年型转变的过渡阶段。

(二)性别结构

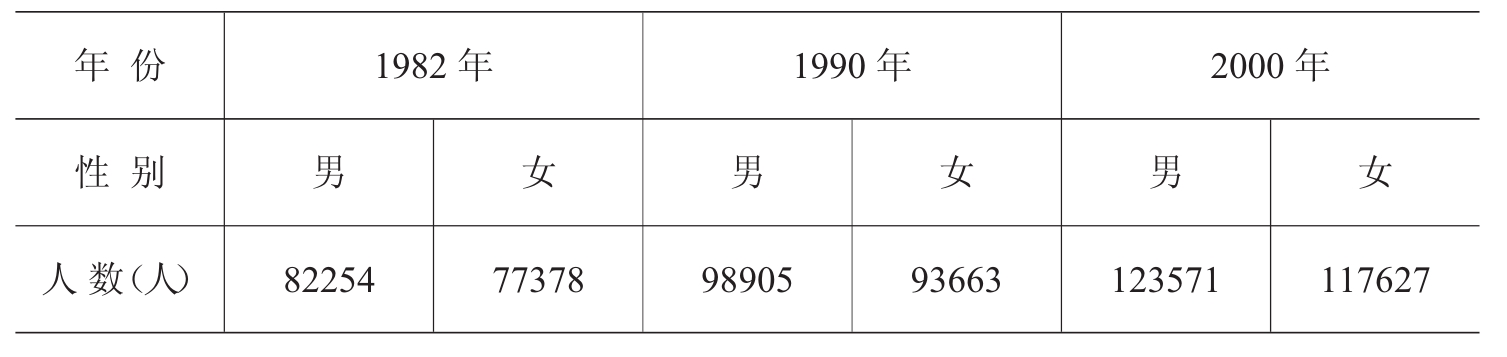

从土族总人口的性别比例看,1982年、1990年、2000年土族总人口的男女性别比例分别为51.53∶48.47、51.36∶48.64、51.23∶48.77,一直保持着比较均衡和稳定的状态。从土族总人口的男女性别比看,1982年、1990年、2000年的土族人口的男女性别比分别为106.3、105.6、105.1,基本上处于国际社会公认的96~106的均衡或正常的范围之内。此外,综合1982~2000年土族总人口性别比例和男女性别比的变化趋势,我们可以看出,改革开放以来,随着土族社会的不断发展和进步,此前土族群众中存在的重男轻女等传统思想观念也逐渐发生着改变,男女平等、生男生女都一样等现代婚育观念逐渐得到土族群众的普遍认同,土族人口中女性所占的比例处于持续缓慢上升的态势。

1982以来全国人口普查中土族分性别人口数量一览表

资料来源:1982年、1990年、2000年全国人口普查资料。

(三)受教育程度

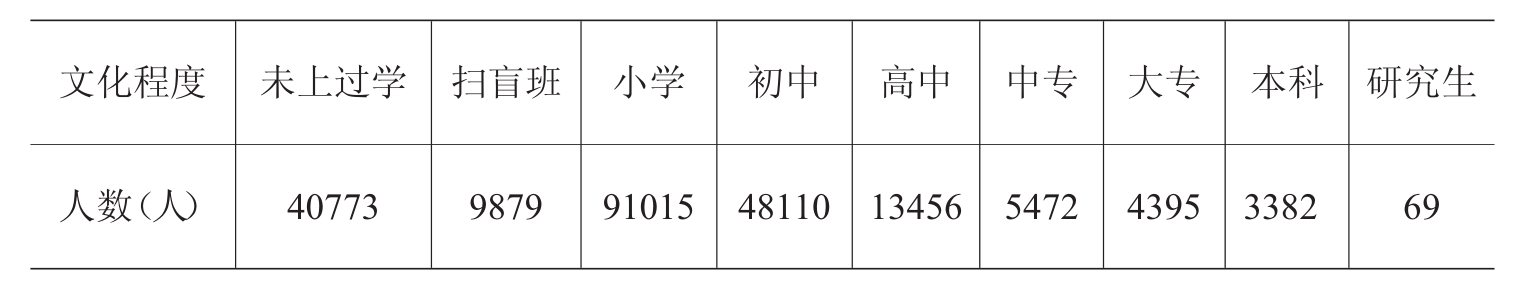

明清时期,土族社会中仅有土司等社会上层有条件接受良好的儒学教育,普通群众的子女一般很难接受儒学教育,民国以来,随着社会发展和教育革新,新式的学校教育逐步输入土族地区,入学接受现代学校教育的土族人数不断增加。新中国成立后,在党和人民政府的重视和扶持下,土族地区的教育事业得到迅速发展,土族人口的受教育程度也在不断提高。以2000年为例,土族中接受小学、初中、高中、中专、大专、本科、研究生教育的人数分别占总人口的37.73%、19.95%、5.58%、2.27%、1.82%、1.4%、0.03%,接受了九年义务教育的人数已经占总人口的57.68%,超过了半数。

2000年土族6岁及6岁以上人口受教育程度一览表

资料来源:国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编:《中国2000年人口普查资料》,中国统计出版社2002年8月版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。