第三节服饰习俗

一、黎锦

黎锦,黎族妇女织绣出来的艺术图案。它的用料主要是麻线和棉线,即用多种野生和培植的植物制成染料分别将麻线和棉线染成红、黄、黑、蓝、青等色彩,纺织时将这两种线相互交叉成经纬状,然后用夫阿克(黎语fuuek[f :k55]的音译,意为土织布机)编织而成。黎锦的分类,从功用看,有筒裙锦、被用锦、花带锦和花边锦。从工艺技法看,有单面织锦、双面织锦和较缬染锦。从方言锦属分,有哈锦、杞锦、美孚锦、润锦和赛锦。

:k55]的音译,意为土织布机)编织而成。黎锦的分类,从功用看,有筒裙锦、被用锦、花带锦和花边锦。从工艺技法看,有单面织锦、双面织锦和较缬染锦。从方言锦属分,有哈锦、杞锦、美孚锦、润锦和赛锦。

(一)哈锦

哈锦,黎语称“盘哈”或“盘裣哈”。织锦图案以人形纹、动物纹为主,植物纹以及其他纹样为辅,造型生动、构图饱满、色彩浓烈。而婚礼图、花纹图、人纹图和动物图、舞蹈图、几何图、舞蹈几何图、动物几何图、农耕用具图等纹样,则流行于三亚、陵水、东方、乐东和昌江等地。其中,婚礼图是三亚、陵水一带妇女最典型的人形婚礼纹图案,黎族婚娶礼仪习俗中的迎亲、送亲以及送彩礼和拜堂等婚俗场面都成了织绣的构思来源,并形成了精美的图案。

因哈方言内部有很多小方言,故哈锦又细分为如下12种。

1.哈耶呣锦(paensriensbhoks)。流行于三亚市、陵水黎族自治县、东方市的中沙、公爱和天安,乐东黎族自治县的千家、九所、黄流、冲坡、尖峰,昌江黎族自治县的十月田。哈耶呣人自古擅长织细腻晶莹的长匹白布和长匹织锦,其长度可达8~9米。长匹织锦有宽幅、窄幅两种。宽幅一般有28~30厘米,窄幅一般是15~20厘米。宽幅多流行于三亚市以东的田独镇至陵水黎族自治县各乡镇及乐东、东方、昌江等地。窄幅多流行于三亚市的天涯镇、凤凰、崖城、育才和乐东千家等地。黑底红花和黑底蓝花多用作裙尾花边。

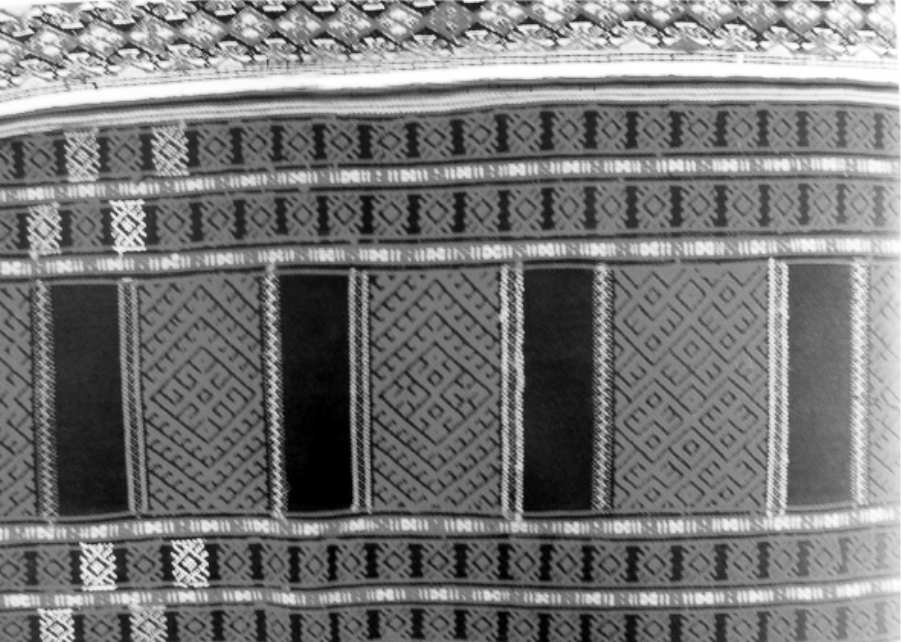

农耕用具图纹样

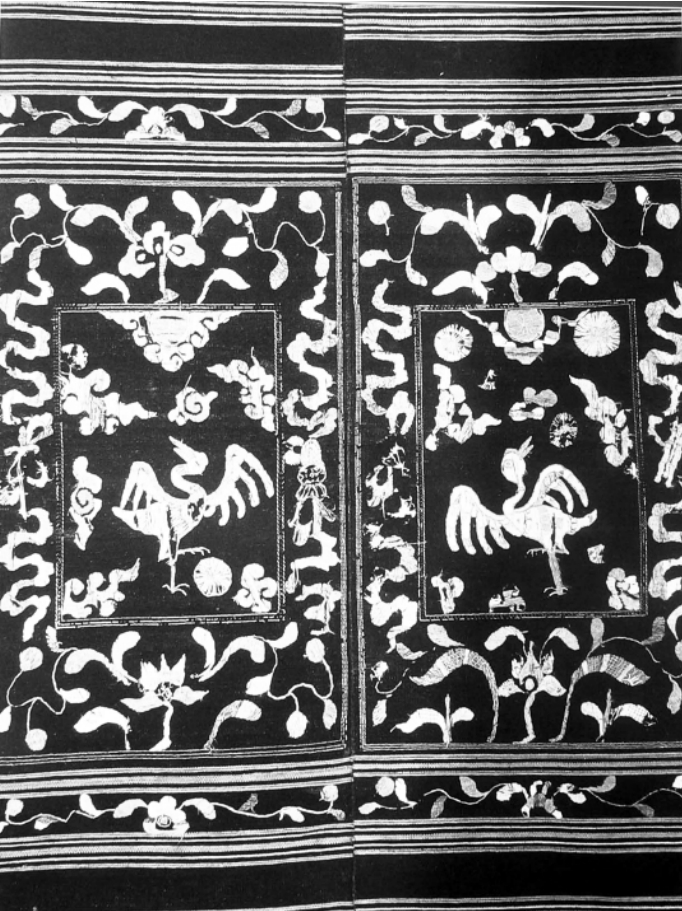

2.保歪锦(paens riens bhausvaeix)。过去的音译写做“抱怀锦”。这种锦,属于单面织锦,其产地在三亚市崖城镇梅山地区至乐东黎族自治县千家、九所镇一带。织造技艺精湛,质地细密柔软,花纹图案优美。一般宽20~30厘米,长7~8米。主要用来制作妇女筒裙、生活用被单以及作为宗教、丧葬场合用品。作品有黑底织花马纹锦、黑底织花鸡纹锦、黑底织花鹿纹锦、黑底织花人物纹锦、黑底织花斑鸠纹锦等。一条筒裙一般用四幅花纹图案不同、风格各异的单面织锦横联缝制而成,有马纹筒裙、鸡纹筒裙、鹿纹筒裙、婚礼筒裙、丧葬筒裙等。被单用四至五幅联缝成一张,计有单面织白底黑花斑鸠纹锦被,单面织白底黑花铜钱纹锦被,单面织白底红、白花人物纹锦被等。其余的织锦为小锦种,均为短匹型锦,一般长4米左右,幅宽大小不一,多用于联缝成筒裙,花带多用作腰带及男子弹袋饰带。这些小锦种,工艺基本一致,各小锦种之间只能凭织锦花纹图案的风格和色调来识别其族属。

3.哈哪呣咯锦(paens riens hasnamslox)。哈哪呣咯人织的锦,其产地在乐东黎族自治县志仲镇,今流行至白沙黎族自治县、三亚市崖城镇等地。

4.子个样锦(paens riens zuusgieng)。哈方言区志强人织的锦,其产地在乐东黎族自治县志仲镇,今流行至白沙黎族自治县青松乡、三亚市崖城镇等地。

5.子贡锦(paens riens zuusghoeng)。哈方言区志贡人织的锦,其产地在乐东黎族自治县大安镇,今流行至琼中黎族苗族自治县松涛乡等地。

6.咯豁特锦(paens riens loshuet)。哈方言区咯豁特人的织锦。原产地在乐东黎族自治县境内,近现代因咯豁特人散居、迁徙而分布至东方市、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县等地。

7.利亚锦(paens riens liyas)。哈方言利亚人织的锦。原产地在乐东黎族自治县保日沤镇(抱由镇),今流行至东方市东河镇等地。

8.保日沤锦(paens riens bhausdzou)。“保日沤”,原来音译为“抱由”。因原译语音与民族语差别较大,笔者用近似于民族语的方言“保日沤”代替。这样,“保日沤锦”系黎族哈方言保日沤人织的锦。其原产地在乐东黎族自治县保日沤镇,今流行至东方市东河镇等地。

9.保曼锦(paens riens bhausmaen)。“保曼”,原来音译作“抱曼”,因原译语音与民族语差别较大,笔者用近似于民族语的“保曼”代替。“保曼锦”系黎族哈方言保曼人织的锦。其产地就在乐东黎族自治县保日沤镇。

10.保古锦(paens riens bhausgus)。“保古”原来音译为“抱古”,因原译语音与民族语差别较大,笔者用近似于民族语的“保古”代替。系黎语哈方言保古人织的锦。原产地是乐东黎族自治县志仲镇,今流行于三亚市崖城镇。

11.保宛锦(paens riens bhauswans)。“保宛”,原来音译为“抱湾”,因原译语音与民族语差别较大,笔者用近似于民族语的“保宛”代替。“保宛锦”就是黎族哈方言保宛人织的锦。原产地为乐东黎族自治县保日沤镇,今流行至东方市东河镇等地。

12.子赁锦(paens riens zuuslin)。“子赁”,原来音译为“志赁”,因原译语音与民族语差别较大,笔者用近似于民族语的“子赁”代替。系黎族哈方言子赁人织的锦。其产地在三亚市崖城镇雅林地区。

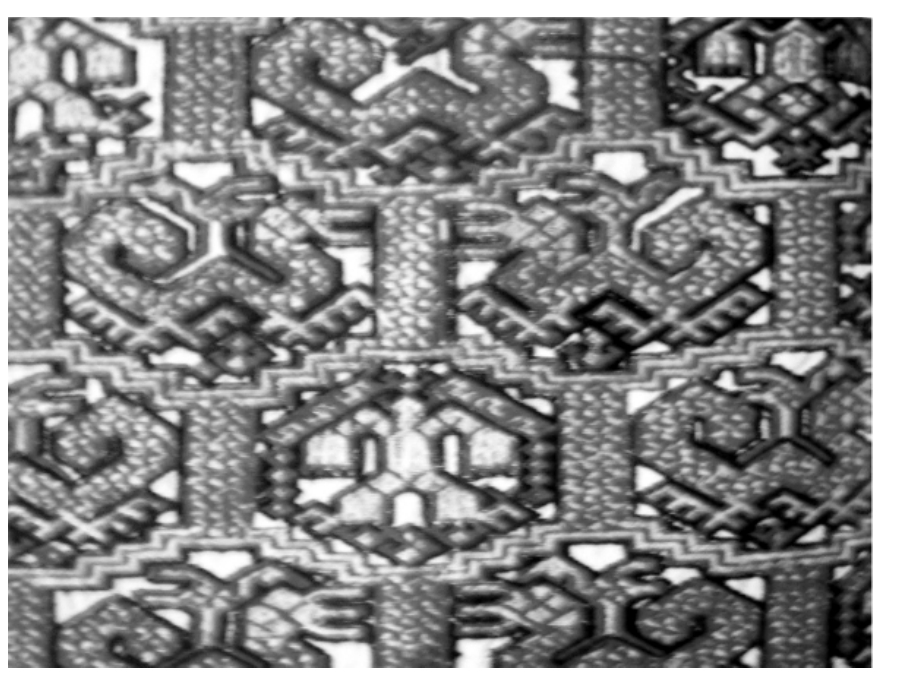

(二)杞锦

“杞锦”,黎族杞方言妇女织的锦,通称“盘裣个诶”(黎语“paensriens ghei”的音译。其中,“paensriens”音译为“盘裣”,“ghei”音译为“个诶”)。流行于海南省琼中黎族苗族自治县的红毛地区、五指山市的五指山地区和昌江黎族自治县的王下地区等。杞锦种类繁多,有青春幸福纹图、人纹图、人和动物纹图、人纹和几何纹图、植物纹图、百人纹图、木棉纹图、柱子纹图、甘工鸟纹图、挑担纹和收获花纹图、黑地红花人物纹图、黑地红花螃蟹纹图、黑地红花斑鸠纹图、黑地红花人头像纹图等。这些图案以刺绣工艺为特点,以平视体为表现手法,通过图案描绘人的神态、舞蹈和生产劳动,亦表示平安和人丁兴旺。此纹多见于妇女服饰,尤其是筒裙和花巾。绣在女衣前幅的称“袋花”或“口袋花”,绣在后幅腰部的称“腰花”或“后幅花”。花纹的颜色,常用粉红、浅黄、浅绿的白色夹嵌,以突出主花色调。织锦长度4米左右,幅宽在28~30厘米。窄幅锦为10厘米左右。多为双面锦,有两种款式,一种是正反均有图案,正面图案比反面图案美观;另一种是正面有图案,背面为乱线。杞方言筒裙一般由三幅锦横联缝制而成,两幅大一幅小,小锦居中。

杞锦:人纹和几何纹样

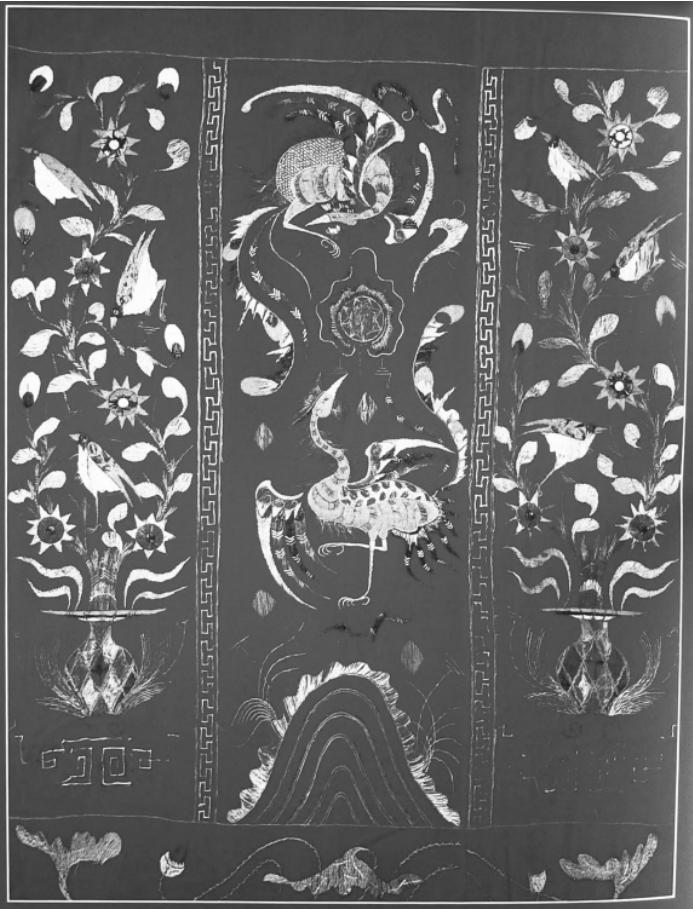

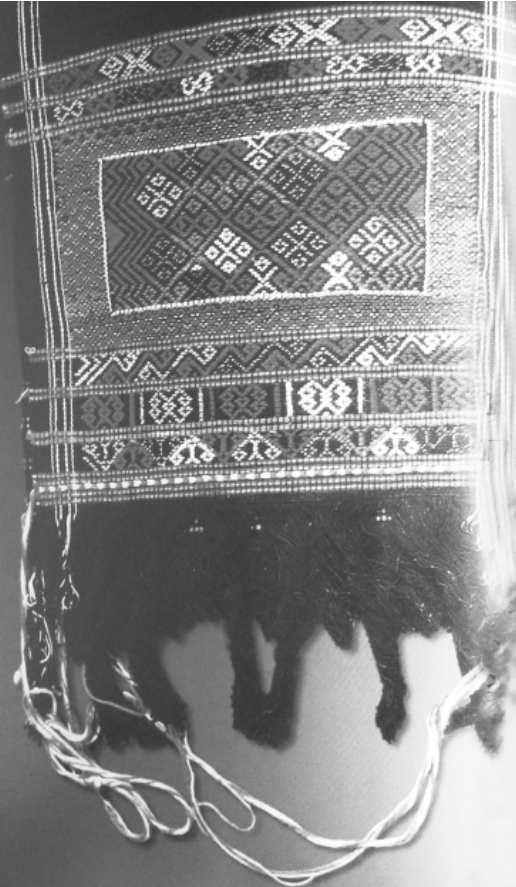

润锦:双面绣纹样龙中人形图

(三)润锦

“润锦”,黎族润方言纺织工艺。通称“盘领润”(黎语“paenslings dzun”的音译,其中,“paenslings”音译为“盘领”,“dzun”音译为“润”)。润锦品种繁多,有双面绣纹样——龙皇图,双面绣纹样衣背的龙和花卉图,妇女衣背动物图,妇女贯首衣背的白鸽图,筒裙纹样的人纹图,妇女贯首衣背的人纹、动物纹和植物纹、丰收欢乐图,人龙图,人鸽放牧图,人纹和几何纹图,人丁兴旺图,吉祥如意图,吉祥平安图,龙纹图,龙中人纹图,牧归图,奔鹿图,蝴蝶飞舞图,甘工鸟图,赛牛图,人纹和动物纹、鲤鱼图,树木花卉图等。润锦流行于海南省白沙黎族自治县境内至儋州市南丰镇,方圆几十平方公里。主要用于制作妇女超短筒裙和花巾。用作筒裙的织锦,其幅宽一般在8~12厘米,长度2.5米左右。润锦幅窄,但纺织工艺精细,结构厚密,比其他方言区的黎锦厚得多。妇女筒裙由四幅润锦横联缝接而成。其作品有黑底织花复合人物纹锦、黑底织花对称飞马纹锦、黑底织花游龙纹锦、黑底织花对称飞鱼纹锦等。此外,还有鸽纹、植物纹和花卉纹。上衣的图案,一般以白色布作底,然后绣上红、黄、黑色做垂直线,以这种方式织出的锦形象鲜明,色调和谐,线条清楚。花纹沿边还嵌入黑色,使色彩更为丰富和具有装饰效果。其精致艳丽的程度可与苏州双面绣媲美。

(四)赛锦

“赛锦”亦称“台锦”,黎族赛方言纺织工艺,通称“戈叨临”(黎语赛方言[g :t55ta:u55-li:n35]的音译,其中,[g

:t55ta:u55-li:n35]的音译,其中,[g :t55ta:u55]音译为“戈叨”,[li:n35]音译为“临”)。流行于海南省保亭、陵水和三亚等地。即保亭黎族苗族自治县的保城、加茂、六弓,陵水黎族自治县的本号,三亚市的藤桥地区,方圆上百平方公里。有筒裙纹样——采集丰收图、筒裙纹样波浪纹图、筒裙纹样云母平安图、筒裙纹样藤子图、筒裙纹样百花图、筒裙纹样人文图、筒裙纹样采集图、筒裙纹样舞蹈丰收图,还有裙身带人形纹样、裙身带青春几何纹样、妇女衣背人纹图等。这些图案,以制作工艺为其特点,造型以线为主,用折线手法表现。织花主要在筒裙头和尾,多绣人形纹、青蛙纹和菱形边疆纹。以菱形边疆纹样组成几何形图案,菱格内织几何形人物花纹。以金黄色为基调,缀以紫红、翠绿和青蓝(有些嵌入云母片,以示平安,吉祥如意;有些地方,整条筒裙织有米粒纹、藤子纹和波浪纹等),使之产生满地锦簇的艺术效果。台锦主要用于制作妇女长筒裙及其花边,幅宽20~28厘米,长2.5米左右。作品有黑底暗花细纹锦、黑底红花细纹锦、黑底织花人物纹锦等。常用四五幅锦横联缝制成一条筒裙,黑底暗花细纹锦用作裙身,上下各联一块黑底红花细纹锦作裙头和裙尾。

:t55ta:u55]音译为“戈叨”,[li:n35]音译为“临”)。流行于海南省保亭、陵水和三亚等地。即保亭黎族苗族自治县的保城、加茂、六弓,陵水黎族自治县的本号,三亚市的藤桥地区,方圆上百平方公里。有筒裙纹样——采集丰收图、筒裙纹样波浪纹图、筒裙纹样云母平安图、筒裙纹样藤子图、筒裙纹样百花图、筒裙纹样人文图、筒裙纹样采集图、筒裙纹样舞蹈丰收图,还有裙身带人形纹样、裙身带青春几何纹样、妇女衣背人纹图等。这些图案,以制作工艺为其特点,造型以线为主,用折线手法表现。织花主要在筒裙头和尾,多绣人形纹、青蛙纹和菱形边疆纹。以菱形边疆纹样组成几何形图案,菱格内织几何形人物花纹。以金黄色为基调,缀以紫红、翠绿和青蓝(有些嵌入云母片,以示平安,吉祥如意;有些地方,整条筒裙织有米粒纹、藤子纹和波浪纹等),使之产生满地锦簇的艺术效果。台锦主要用于制作妇女长筒裙及其花边,幅宽20~28厘米,长2.5米左右。作品有黑底暗花细纹锦、黑底红花细纹锦、黑底织花人物纹锦等。常用四五幅锦横联缝制成一条筒裙,黑底暗花细纹锦用作裙身,上下各联一块黑底红花细纹锦作裙头和裙尾。

赛锦:筒裙纹样——采集丰收图

(五)美孚锦

“美孚锦”,即黎族美孚方言妇女织的锦。通称“盘领磨易珐物”(黎语“paenslings moeifau”的音译。其中,“paenslings”音译为“盘领”,“moeifau”音译为“磨易珐物”),产地在海南岛西部昌化江流域,即东方市东河、大田、江边等乡镇和昌江黎族自治县石碌、七差、十月田等乡镇,范围仅方圆几十平方公里。美孚锦有绞缬染锦和彩锦,其图案主要在整条筒裙上,以扎染为主,也有色彩曲线花纹和汉字花纹式样,图案内容多以人、鹿、鸟、花卉等为主。扎染,图案因浸染而相互渗透,形成深浅不一,且带有无等级的色晕,色彩斑斓。其中,绞缬染锦是黎族美孚黎独有的。它跟彩锦一样,主要用作妇女的长筒裙,也有用作壁挂之用。

美孚锦:《天安门》

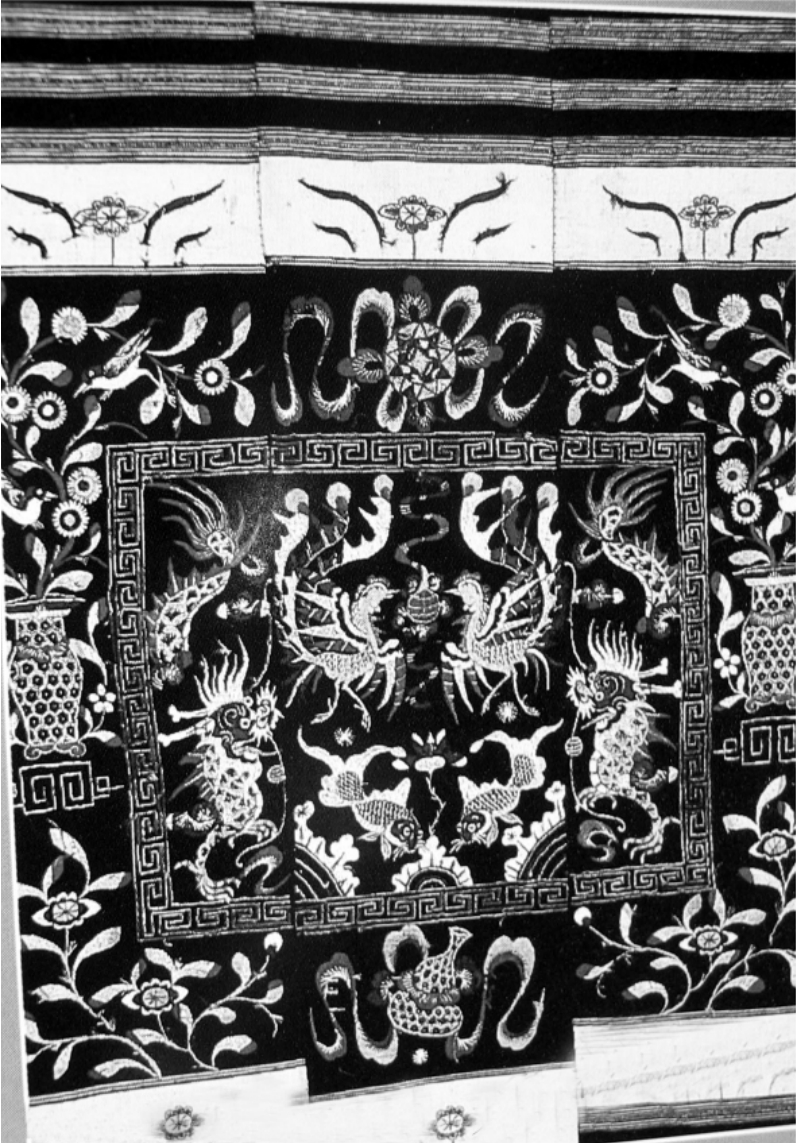

二、龙被

“龙被”亦称为“崖州被”。有些地方叫作“大被”,素有“广幅布”之称,是黎族织、纺、染、绣四大工艺中难度最大、文化品位最高、艺术最佳的织锦工艺美术品,是黎族进贡历代封建王朝的珍品之一。

龙被有五种:单幅龙被,双联幅龙被,三联幅龙被,四联幅龙被,五联幅龙被。以三联幅龙被居多,五联幅龙被和单幅龙被最少。三联幅龙被是由三幅彩锦连缀而成,一般长2~3米,最长可达3.8米,宽1.1~1.4米,以龙纹、凤纹、麒麟纹和鱼纹为主体纹样,花卉纹为辅助纹样。五幅联是由五幅彩锦连缀而成,长2~3米,宽1.1~1.5米,以白色、黑色和咖啡色或棕色的人纹、蟒蛇纹为主体纹样(也称为“鬼纹”)。龙被的花纹图案色彩不同,用途也不相同,红色多用于红事,黑色多用于白事。

龙被的织造由踞腰织机和脚踏织机完成。踞腰织机所织的龙被花纹图案比较传统,色彩单一,数量较少。而脚踏织机所织的龙被,质地厚,手感好,流行也比较广。操作的过程是:先织好布料,然后在布料上任意刺绣花纹图案。花纹图案有动物的、植物的、自然界的、生产工具的和汉字图案的,等等。

从龙被的图案中,我们可以辨别出它是属于哪个年代的作品。早期的图案多为人形纹和鬼纹(人的灵魂),这两种图案实际上都是一样的,是由色彩的明暗来区分的,明的是人形纹,暗的是鬼纹。后来的龙被,因受汉族文化的影响,图案也逐渐汉化了。因此,后期的龙被,织物和部分图案保留黎族文化,而刺绣的花纹图案都是汉文化的。

单联幅龙被被面图(双鹤图)

双联幅龙被被面图(花鸟图)

前期的龙被,以《神树·灵芝图》龙被为代表,其他还有诸如《祖宗图》《森林图》《百花园图》《满园春色图》《长寿果图》《万象更新图》《天香图》《仙花结果图》以及《蛙纹图》《鱼纹图》等,这些龙被作品中的图案及内容,都是黎族人民对祖宗崇拜的虔诚表现或是在日常生活中所见的动植物加以提炼加工而成的,蕴涵着浓重且质朴、纯净的黎族文化特色。如《神树·灵芝图》龙被,画面中央的神树,是取生长在黎族地区热带雨林中桫椤树的原型,因为这种树与恐龙同时存在,而如今仍是幸存的一种古树种,因此被人奉之为“神树”。黎族人民当初未必能在科学意义上认识它的古老,但民间却有不少它的口头传说,加上心灵手巧的黎族民间艺术家们,又以黑白分明的线条,将桫椤加以艺术概括,从而创造了桫椤树——神树纹图案,代代相传。

民间的龙被图案创作者加以吸收、运用其他元素,在龙被的中央处,鲜明地突出神树,配以两边的灵芝构图,借以寄托黎族人民对自然界的崇拜和希冀得到神灵保佑的愿望。蛙纹图案代表黎族多子多孙的祝福。《祖宗图》图案,以明暗两色相间构成人形纹样。这类人形纹样的龙被,是黎族崇拜祖先的表现。此类作品的内容大多反映了传统的黎族文化。

三联幅龙被被面图(龙凤吉祥图)

后期的龙被则完全不同,明显地受到汉文化的影响,并把汉文化中标志性因素,熔铸在龙被图案的形象构成中。最显著的莫过于《福禄寿星图》等一大批明代中期至民国晚期的龙被。这些龙被的图案内容,从根本上改变了前期的纯粹黎族文化的面貌,大量出现福、禄、寿的文字和为皇帝庆贺的龙凤呈祥,也有道教的“八仙”、八卦太极和佛家的莲花宝座等题材。至于吉星高照等汉族吉祥语的命题,显然是汉人地方官“主题先行”的产物。当然,明中期以后也有许多龙被的图案,是面向黎族日常生活的,表现黎族风情,采用轻松、活泼或是祖宗崇拜日肃穆图像形式的。龙被的图案内容是随着时代的变化而变化的,具体表现为黎族民间艺人吸收了兄弟民族、特别是汉族的文化,加以融会贯通,从而丰富了自己的文化内涵,大大地拓展了龙被内容新的领域。

三、黎族装饰品

“黎族装饰品”,主要是指黎族各方言区妇女在着盛装时所喜欢佩带的首饰工艺品。

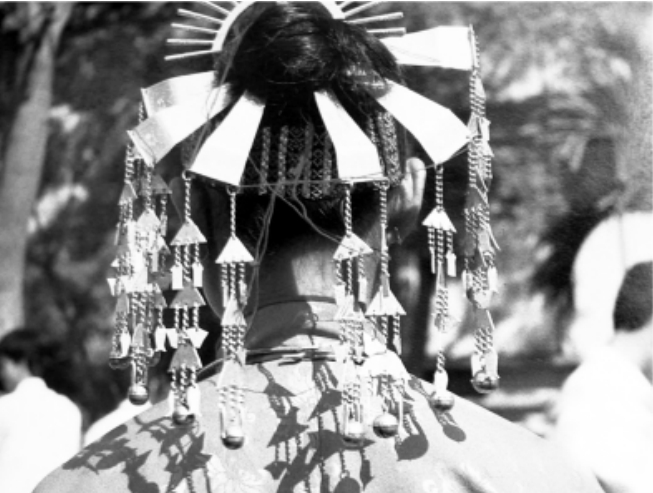

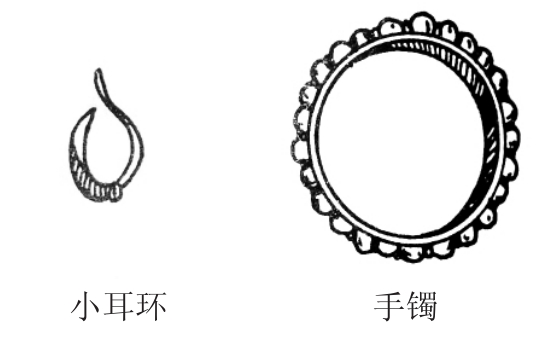

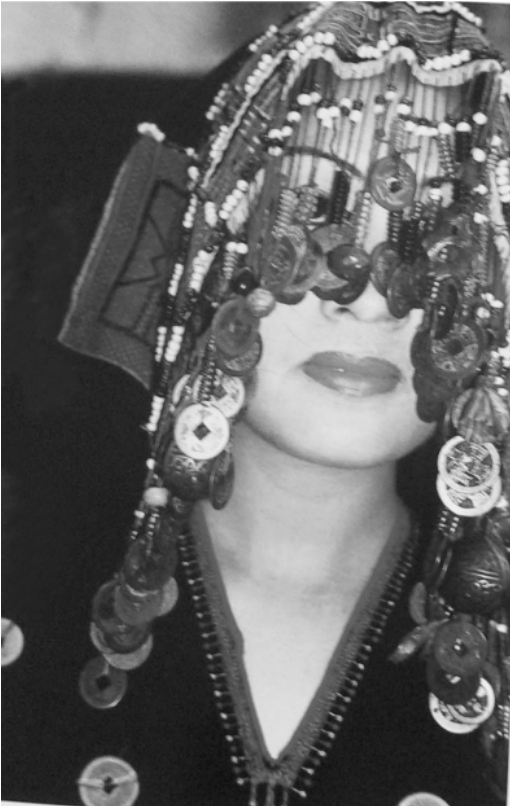

这些装饰品多种多样,主要有首饰、颈饰、胸饰、腰饰和肢饰等。首饰有骨簪、豪猪毛、铁质发簪、梳子、斗笠、解放帽、刘海、黑头巾、红布、黑布、发夹、结髻、结鬃、分鬓、文面、扁银条、耳环、锡条耳环、小银圈耳环、小锡圈耳环、碧玉扣环耳环、铁圈大耳环、铜圈大耳环等,颈饰有蓝白玻璃项圈、狗牙圈等;胸饰有胸纹、银质牌挂等,腰饰有竹篓和腰带等,肢饰有银手镯、锡手镯、玉镯、瓦镯、戒指、红线圈、黑线圈、蓝线脚圈、铜脚圈、锡脚圈等。这些装饰品,有些是“美”的标志,如毛阳地区妇女盛装时,以脖子上戴着蓝白相间的大把玉珠串为美;有些是辟邪的标志,如小孩在颈上戴的狗牙圈、手腕上戴的红线圈等。

其他装饰品

台方言妇女头饰

四、黎族服饰

黎族人民穿用的服饰,形制并非整体划一,往往因地域、审美、习俗等不同而不同。

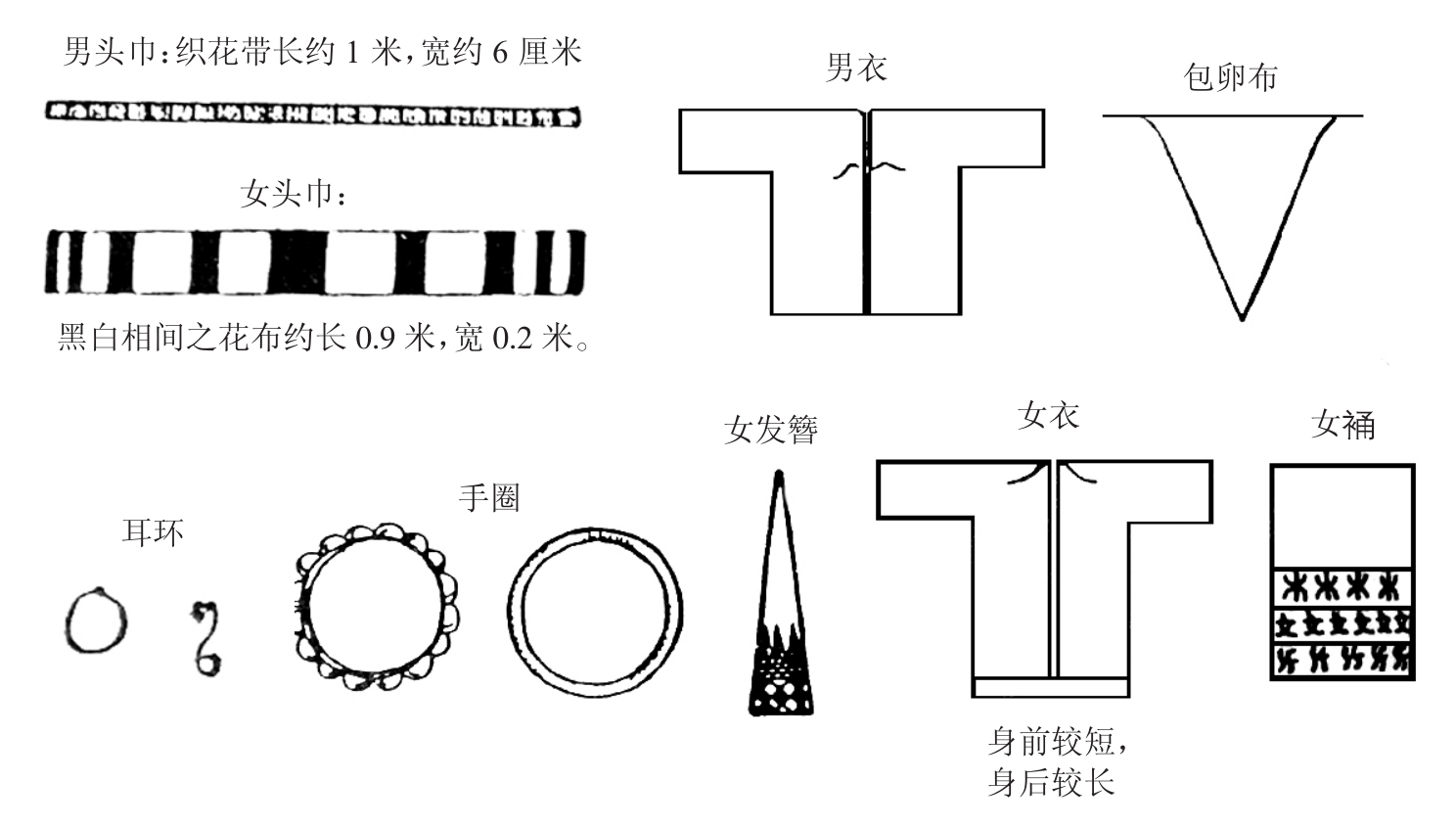

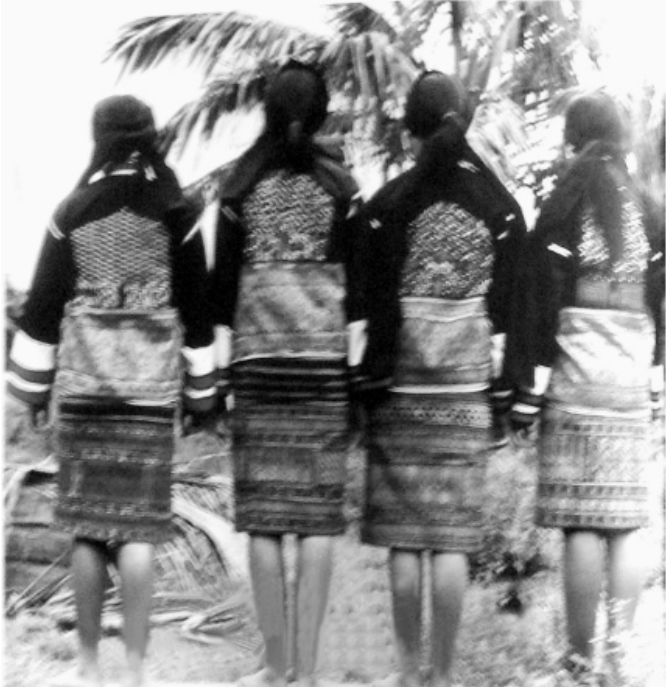

(一)黎族哈方言装束和服饰

1.哈方言妇女装束和服饰。哈方言妇女的服饰,在总体上穿的是对襟上衣,有的地区直领,前襟长,后襟短,边沿绣花;有的地区圆领齐襟,不绣花而镶蓝边或绿边;盛装的上衣还绣有几何花纹,下沿系着铜铃、铜钱、绒穗。下着长或短筒裙,筒裙由筒裙头、筒裙腰、筒裙身、筒裙脚4幅布缝接而成,筒裙身是主要部分。筒裙的长短根据不同地区而定,短的不及膝盖。沿海平原地区的妇女多穿着长筒裙,常见的筒裙花纹有横条纹、水波纹或青蛙纹等。山区地带妇女头部多裹黑巾,穿着中筒裙。但由于生存环境、经济发展、生活习俗的不同,其装束和服饰也各具特色。

(1)白沙黎族自治县的哈方言妇女,头缠三角形黑布巾,角顶与角边各有一圈白线,巾的两端有白色花纹。上身穿黑色或深蓝色对襟无领长袖衣,衣身、衣襟两侧、袖口、袖尾与衣边都绣有简单的花纹,在胸前的襟上,系有铜钱和花球;衣背有一条垂直的红线或白线;下身穿绣花筒裙,长30厘米(不含裙头)。邦溪村、芭蕉村和芙蓉田村的筒裙稍长,裙脚周围绣有“人牵马”的图案。新中国成立后,穿筒裙的一般只限于少数老年妇女,而绝大多数中青年妇女喜欢穿着流行服装。

黎族服饰

(2)东方市第三区王大乡哈方言妇女,不论婚与否,均结髻在脑后,插自制刻花的牛骨发簪,缠纯白色或黑白相间的花布头巾,长约0.9米,宽约0.2米。缠绕时,将头巾对折一或两次,然后绕头一匝,打结于脑后,露出一部分发髻;身穿染黑、对襟、长袖、无领、无纽(近颈处用小绳相捆代纽)衣服,前襟略短,后背较长。下穿长过膝盖的裰涌(用两幅布连接而成,下幅织绣的裰涌有花纹。花纹分三格,头格为“ж”,二格为“攵”,三格为“卍”。)新中国成立后,有的妇女自己买布制作上幅裰涌,下幅裰涌仍保留原来的特色。饰物有耳环、手镯、戒指等。其中,耳环有双圈(O)、倒勾形( )、倒V形(Ω)等式样;手镯分玉和金属两种。

)、倒V形(Ω)等式样;手镯分玉和金属两种。

哈方言妇女头巾两端装饰花纹图

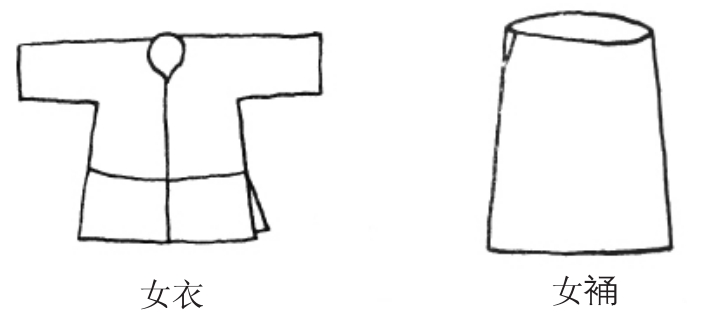

(3)东方市中沙乡田头管理区(原为东方县第三区罗田乡)的哈黎妇女多穿自织的棉质黑色无领、一扣上衣,下着宽阔的黑色长涌裰[1],束细小腰带,戴小耳环、手镯和黑白相间的头布。女子上衣和涌裰、小耳环和手镯。

东方市新龙镇(原名王大乡)哈黎服饰

东方市罗田乡 黎服饰图

黎服饰图

东方市罗田乡 黎饰物图

黎饰物图

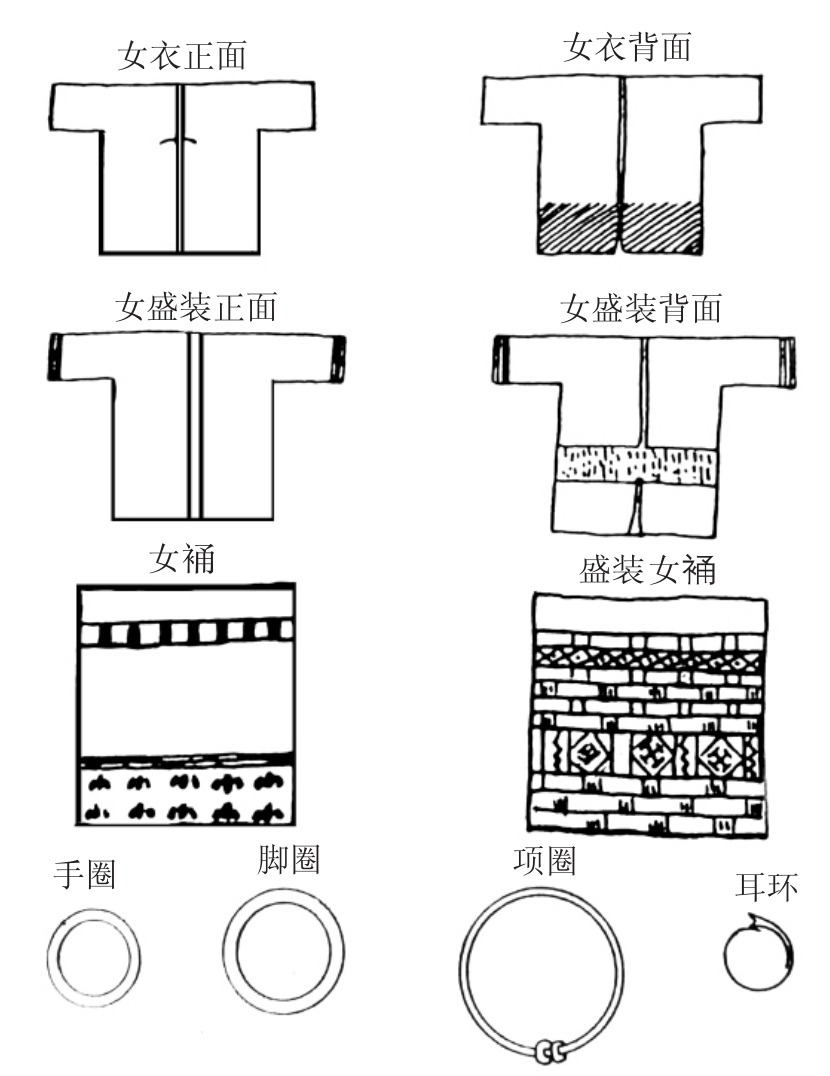

(4)乐东黎族自治县哈黎妇女,一般头裹以黑色头巾,打结在髻后;戴耳环、手镯和脚环。身穿黑色、矮领、有纽、无袋上衣,下穿自织略带花纹的深色筒裙,掩膝盖约一寸许,赤足。但也有细微差别,例如,三平乡头塘管理区(原为乐东县第二区头塘乡)的哈黎妇女,发式为中间分鬃,束发于脑后,没有发簪和头巾。有些青年妇女用铁丝制成的发夹把头发夹在脑后,不再结髻。妇女从小就戴银(或铜、铁)制的大耳环。据说每长一岁就加戴一个。因此,到成年时,往往都戴上10~20个,重达1.5~2公斤,妇女的耳垂经常被坠得很长,甚至弄裂。平时把它覆盖在头顶上,好像帽子一样。其他饰物还有脚圈、手镯、戒指和项圈。脚圈戴得较多,差不多是每只脚踝戴两大两小的铜圈或锡圈。犯病经道公“做鬼”后,还在项部、手腕、脚踝稍微上面一点系以红、蓝色线圈,以示驱邪保平安。新中国成立前,20岁以上妇女的脸上、身上均刺有花纹,新中国成立后,已革除掉。妇女上身穿开胸、长袖、无领、无纽(胸前以布带替之)的上衣,前摆较后摆约长1寸;常服无任何花纹,纯黑或深青色;盛装的上衣在衣角和衣后幅下端绣上一些简单的花纹,下着短筒裙,很窄,长度仅能遮盖大腿。在穿盛装时,连叠穿几件上衣在一起,视为美观。

乐东黎族自治县头塘村哈黎妇女服饰和饰物

(5)福报乡福报管理区的哈黎妇女结髻于脑后,没有发簪。平日均不缠头巾,只有在离开家乡时才缠两端绣花的黑布或花格布头巾,并挂有一排银质胸饰。常戴手镯和耳环。有病“做鬼”后,则缠线圈于颈、手腕和脚踝上(有的还戴铜脚环)。穿对襟短衣,长袖低领有纽;盛装时,有的穿用缎或绸做的衣服,领的四周、襟沿和袖口镶有蓝布条。下穿长而阔的涌裰,长及脚踝;平日穿的裙花纹很少,盛装时,裙上织的花纹种类繁多,样式美丽。

大安乡安筹管理区(原为乐东县第一区南筹乡多港峒)的哈方言妇女上衣,黑色、短袖、对胸、无袋,只在绝矮的领前缝上一条粗简的花纹。下着自织的、色泽深黑、长不及膝的短涌裰;也有穿用买回的布裁缝成的大襟衣,下着纯色涌裰。

(6)三亚市哈方言妇女头裹长条黑布巾,巾尾绣有花纹,留在身后,而涌裰则长过膝盖,以黑、蓝单色为主,仅在涌裰边有一圈彩织花纹。

三亚市槟榔乡哈黎妇女服饰

三亚市槟榔乡哈黎妇女服饰

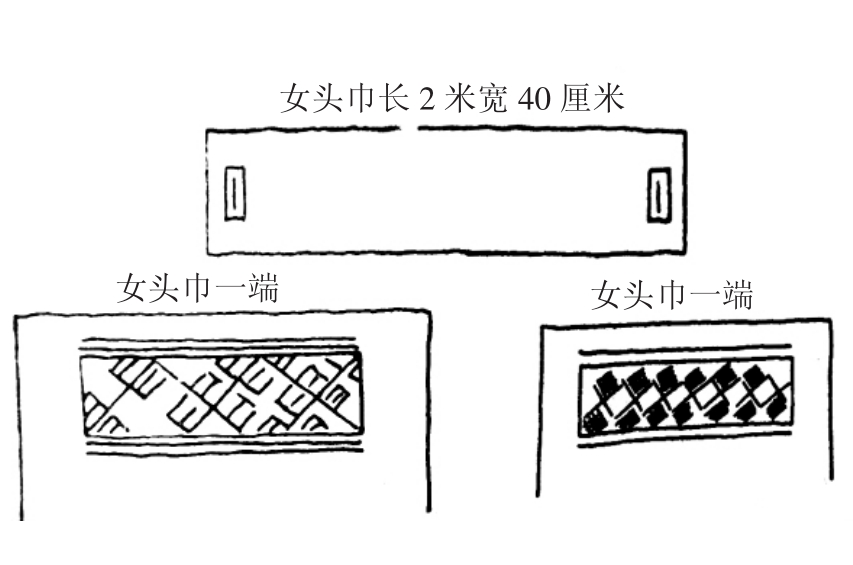

三亚市凤凰镇(原为崖县第二区槟榔乡,县改市时是羊栏镇)的哈黎妇女结髻于脑后,式样简单,插以金属条形发簪。平时多用黑布头巾包头,巾长约2米,宽约40厘米,两端绣花,折成四叠,然后绕头一周,垂其尾端于背后;戴金属圈或手镯1~2个。生病请道公“做鬼”后,用红、蓝棉线缚在手腕和脚踝上;身穿无花纹无附加饰物的黑色长袖低领对襟上衣,有3个布纽扣;下穿长而宽的涌裰,涌裰的长度和宽度成正比,涌裰越长则越阔,长至膝下1尺左右,远看好像是净色,但细看则见条状花纹。是用买来的纱线经染色后,以简单的席地式织布机织成的,布身较厚而且耐用。大多数妇女都藏有一套精美的盛装,多在结婚、“做八”或其他盛大节日时穿戴。

2.哈方言男子装束和服饰。哈方言男子旧时的上衣多为麻织、原色,开胸无纽,衣底边缘留穗,下身穿类似三角裤的三角布,但比三角裤窄小,故古人称之为“犊鼻裈”。但服饰也因地而异,如乐东黎族自治县三平乡头塘管理区(原为乐东县第二区头塘乡)的男子,新中国成立前,都结长而尖的发髻于额前,插以木梳一把,缠上两端绣花的黑色头巾。上衣开胸、无纽,有长短袖两种,前祺(摆)略长,衣后垂丝绦;下穿用野生麻子(或木棉、或家种黄麻)织成的遮羞布。新中国成立后,已全部改穿汉族农民装,40岁以上的仍穿本民族的上衣,但已不穿包卵布,改穿长裤或短裤。个别老人额前还结髻。千家镇永益管理区(原为“乐东县第四区永益乡”)的哈方言男子,过去头缠红色头巾,结大髻于额前,插一支头尾都刻花的骨簪。身穿自织的、无领麻布衣,下体前后各着一片遮羞布,现穿黑色汉装,有口袋;下着短裤,赤足、头包毛巾。福报乡福报管理区的男子过去结髻于额前,插以铜条发簪。上衣与今汉装同;旧时,下身穿包卵布,现已改穿裤子。有病时,请道公“做鬼”后在脚上戴一铜圈。大安乡安筹管理区(原为乐东县第一区南筹乡多港峒)男子,额前结髻,插以白色铜片簪子,头裹黑布,腰部扎一红色腰带。身穿自织的、没有口袋的、无领和纽扣很少的黄公麻布衣。下部服饰有两种情况:一种是年纪较大的仍着包卵布,另外一种是中青年一辈穿汉装黑色短裤,个别的小童也着小片的包卵布。

乐东黎族自治县头塘村哈黎男子服饰

东方市哈方言男子的头发均梳到额前,在额前结髻,上身穿黄色或青色的粗麻布对襟无领长袖衣,衣后缀有羽状丝絮,下身着包卵布。东方市部分地区的哈方言男子服饰是,结髻在脑后,用布巾缠头。上衣用染成的深色棉布制作而成,衣后无丝绦;下穿包卵布,用不染色的黄麻织成,呈等腰三角形,幅面较宽大,现已改穿汉装。东方市新龙镇王外管理区(原为东方县第三区王大乡)的男子,发式特殊,若从现在的式样来推测,可能是清代男子结辫的一种变形,即用麻线把脑后的长发扎成一条辫子,然后绕头一匝,用编织而成的长约1米、宽约6厘米的花带,把辫子捆紧在头上。男子所穿的上衣是妇女用棉纱染深蓝色织成的布做的。其式样为对襟、长袖、无领、无纽(以小绳代之),且无丝绦在衣后。包卵布是黄麻织成的,不经染色,呈等腰三角形,幅面较大。东方市中沙乡田头管理区(原为东方第三区罗田乡)的哈方言男子,旧时,结小髻在额前,有的还戴一对小耳环。穿无领上衣,下裹前阔后窄的包卵布,现已改穿汉装。

(二)杞方言装束和服饰

1.杞方言妇女服饰和装束。杞方言妇女的服饰,从总体上看,上穿对襟开胸,直领无纽,也有对襟圆领的,或无领长袖,衣的前胸有一排装饰性的铜钱般大小的金属纽扣;衣摆有挑花边饰,袖口处镶有三寸宽的白布边。上衣内穿衣褂,下着紧身及膝的中筒裙,但在保亭黎族苗族自治县县城附近一带则演变为筒裙。在琼中黎族苗族自治县营根镇以北,以及与澄迈、屯昌、琼海、万宁等市县接壤地区的黎族群众,早在20世纪初期就改穿汉服,不文身。例如白沙黎族自治县的女子头裹彩织布巾,以红、黄两色为主,下垂丝穗。琼中黎族苗族自治县女子的头饰以珠子为主,即在红丝带上绣彩珠,并在红带子边上缀有小串珠,在两额处各缀两条长珠串,珠串下系小铜铃。妇女们还戴项圈和蓝白珠链等。琼中黎族苗族自治县和平镇(原为琼中县第三区堑对乡)的妇女,现在的发饰大部分已和汉族妇女一样。但年纪较大的仍留发髻于脑后,用一根簪压发;其头饰则用一条长的黑色头巾围绕在头上,再复以黑色方形头巾,但目前多以洗脸的毛巾代替。一些妇女不用毛巾,或戴上解放帽,这是新中国成立后才有的。盛装时一般都戴筷子粗细的银(或铜)质圈,上吊有3根链子,链子下端各有一锁形锤,但平时不戴。少数妇女还戴玉镯和银手镯,也有人在右脚上戴环的。这类带环的人,多因小时犯病所带。

杞方言妇女服饰和装束

琼中黎族苗族自治县红毛镇(原为白沙县第二红星乡),这里的杞黎人服饰有穿着完整的民族服装和汉族服装两种,也有穿民族服装配汉装的。一般说来,老年妇女喜欢穿配套整齐的民族服装,年轻妇女比较自由,男子则与此相反,年龄不限,均已改穿汉装。旧时,妇女上穿六角形挂胸,上两角有绳子系颈上,中间两角以细绳围腰紧系。外穿开胸、长袖、高领(40厘米高)黑上衣。领上两端缝一红带,以代替纽扣;衣下端前后均绣有宽约12厘米的花纹;衣边和袖边均缝有白边;袖上有些绣有5厘米宽的花纹,有的以同样大小的白布代之。筒裙上织有各种图案花纹,长不过膝。琼中黎族苗族自治县红星乡番响村杞方言妇女留发,结髻于脑后,不用发簪,妇女头巾至今尚能看见的有三种:第一种是本方言原有的,红色,长约30厘米、宽约5厘米,满绣花纹,两端四角有带,围系在头上,绕头上一匝,青年妇女多戴之。第二种是黑色没有绣花,长约半米,宽约20厘米,摺成四叠,绕在头上两圈,老年妇女多用之。第三种是新中国成立后从汉族那里学来的,用一洗脸毛巾捆在头上,和北方的农民捆法相似,青年妇女出外劳动生产时多用之,取其既可以揩汗洗脸又可兼作头饰之用。耳朵上多数戴两圈相扣的银质或金属质料小耳环。穿民族服装时,大多数都要配上项圈。项圈有三种:第一种是成串的玻璃珠儿圈,其中有用白珠或蓝珠或蓝白珠相间等串成若干圈;第二种是扁平的银片项圈;第三种项圈是银条项圈。这三种项圈平时单独戴一种、两种或三种齐戴的都有。但穿汉装的妇女,一概不戴项圈,戴手镯。手镯是用大如筷子的银条或锡条做成的。戒指是鱼背形的小圈。平时,妇女多戴上镯子和戒指。妇女的上身,内穿挂胸,挂胸为六角形,上两角有绳系在颈,中间两角以细绳围腰紧系。外穿上衣,上衣开胸,长袖,有约4厘米的高领,领上两端缝一红带,以代替纽扣;衣的下端身前背后都绣有宽12~13厘米的花纹,衣边和袖边都缝上白边,袖上有些绣有约5厘米宽的花纹,有的以同样大小的白布代之。裙子是一条织有各种图案花纹的涌裰,长不过膝。

五指山市冲山街道办事处福关管理区和红雅管理区(原属保亭县第三区通什乡福关、毛利、什勋村),这里妇女的头发向后梳,束成简单的辫髻,结髻于脑后。妇女在盛装时,头戴长约2米的青色头巾,两端绣有花纹和巾穗,脸上刺有两线花纹。平时戴有锡制的圆条项圈和手镯。有些人戴脚环(局限于害病的人)。戴耳环的少见。妇女上身,内穿一块遮胸布,成五角形,有带系于颈部和腰部,露背。外穿开胸或右襟的上衣,自制开胸上衣,无领、有纽,天热时多不扣纽(或只穿遮胸布);右开襟上衣,式样与汉区妇女所穿的相同,只在衣缘镶一条白布边。以上两种衣服均不见绣有花纹。其颜色多为深蓝色或青色。下穿圆形筒裙,长不过膝且织有彩色图案花纹。五指山市番阳镇(原为乐东第二区毛农乡)妇女,上身内穿五角形遮羞胸布,外穿长袖或短袖上衣,开胸(对襟)、无领、无纽(个别缝上装饰品银片扣子),袖口、衣沿和背下幅均绣有花纹。下身穿短筒裙,长不过膝,上面织有漂亮的彩色图案花纹。原料以家种棉花为主,野生麻和木棉为辅,织布所用的色纱,多从汉商手中买来,甚少自染。过去,妇女不论婚否,均在头的正中分鬓,结髻于脑后,束成简单的辫髻,上插有发簪。新中国成立后,已少见插发簪了。妇女日常戴的项圈有三种:一种是用许多状如玉米粒大小的蓝白玻璃珠,以铜线穿成数尺或丈许长并环成许多圆圈(普通五六圈,多者在20圈以上)套在颈上;一种是如筷子粗细的圆锡(或银)条项圈,一般戴5个以上;一种是前扁阔后细圆的锡质项圈,平常戴一两个。这三种项圈,有时只单独戴一种,有时两种或三种套在一起,多戴时,把颈部全遮住了。过去,妇女的手腕、脚腕和膝盖均刺有花纹,平时还戴手指粗细的锡质或银质的圆条手镯,左右手都戴,一般每只手戴一两个至三四个;脚环只有生病时,请道公“做鬼”后才戴上,以小孩戴的为多。

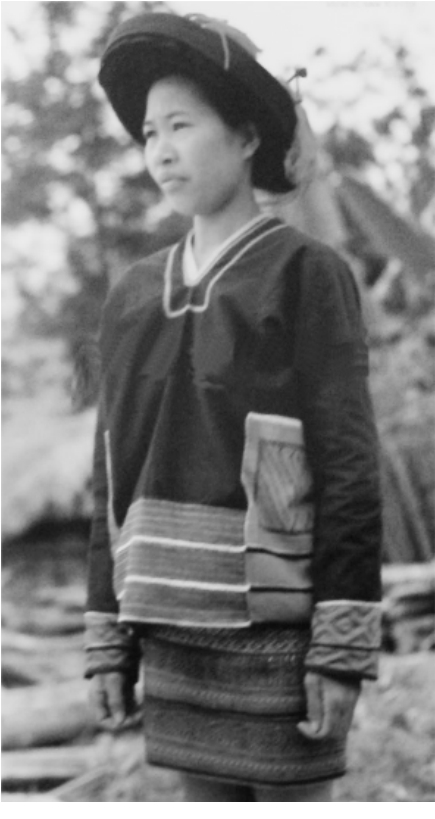

陵水大里乡姑娘大幅花纹上衣

五指山市五指山乡姑娘盛装

保亭黎族苗族自治县保城镇番文管理区(原为保亭县第一区番文乡什柄村)的妇女,上穿无花纹的、开右襟的、有领、有纽、有祺夹的长袖窄口衣服;下着过膝至小腿的筒裙。筒裙由两块织有花纹的、染成单一的黑色或深蓝色的布相拼缝合而成。但在结婚或盛装时,却穿不染色的艳丽筒裙。现在,穿筒裙的人,一般都不愿自织,而是直接买黑布缝合。不愿穿筒裙的人则直接买裤子穿。

新中国成立前,20岁以上的妇女普遍文面,图式为平行的两条直线,中有小点。现已革除。戴的耳环分三种,一种是用扁银(或锡)条打成直径约8厘米圆圈的,一种是用两个直径约3厘米的小银(或锡)圈互扣而成的,一种是从汉区买来的以碧玉做扣环的。平日都戴“解放帽”,小孩则戴自制的“瓜皮帽”。

杞方言男子服饰

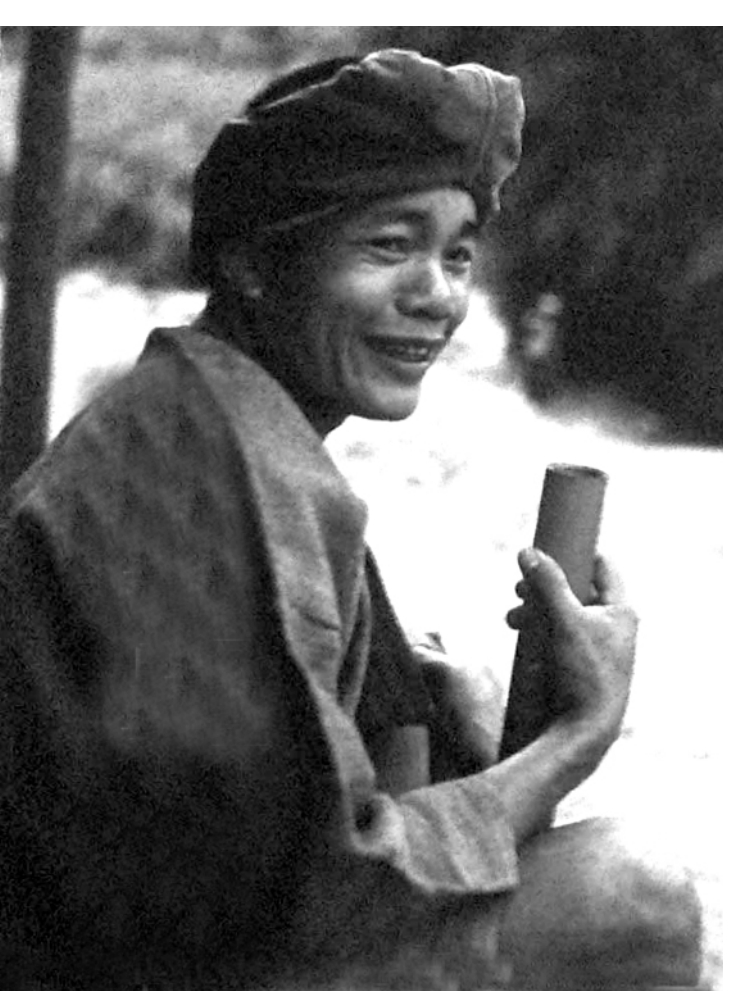

2.杞方言男子装束和服饰。杞方言男子上穿麻织开胸无领、半长袖上衣,下穿长及膝盖(不过膝)的“吊铲裙”,前后各一块布,遮住大腿。男子额前结小髻,喜用红布或黑布缠头,头巾尾梢留在头顶处,略高出头顶,似一顶小帽。妇女用一条长而黑的头巾结在头上,再覆盖以黑色方形头巾。目前,多以毛巾或“解放帽”代之。耳上戴大型扣环、小型扣环和玻璃环等。男子和小孩多戴“解放帽”。没有穿戴手脚饰的习惯。琼中黎族苗族自治县红毛镇(原为白沙县第二红星乡番响村)男子上穿开胸、长袖、用两绳子做扣、无领的粗麻布衣,衣身胸前较长,背后较短,下端有垂须。下穿长不过膝的“吊裙”(即前后各挂一块布),黎语称“fienx”。新中国成立后,此“吊裙”已无人穿了,今已全改穿汉装。琼中黎族苗族自治县红毛镇一带,旧时,当地男子留辫子,长至腰际,后已改除,头上仅戴“解放帽”。

琼中县红星乡番响村杞方言的男子,平时没有什么装饰,只是在生病请道公“做鬼”后,才把一蓝色或红色的线圈戴在颈上、手上或脚上。上穿粗麻布衣,开胸,长袖,无领,以两对绳作扣,衣身胸前较长,背后较短,且下端有垂须;下穿长不过膝的前后各一块布。

五指山市冲山街道办事处福关管理区和红雅管理区(原属保亭县第三区通什乡福关、毛利、什勋村),男子过去穿用野生麻织成的黄色上衣,开胸、无领、有纽、短袖,下着长不过膝的“吊巾铲裙”(前后各一块挂布),现已改穿裤子;男子过去头缠丈许长的红(或“黑”)布,现已少见,平日劳动时,男女均戴斗笠,分汉区输入的竹篾斗笠和自制的葵棕叶斗笠两种,腰后侧常系竹篓,男子带的竹篓较粗糙,装钩刀用,妇女带的较小,制作也相当精细,供田野作业时采摘或捡拾食物等用;一部分老年男子则结髻在额前,年轻人全部剪发,不结髻。五指山市番阳镇(原为乐东第二区毛农乡毛或村)的男子,过去穿开胸、长袖、无领、无扣的上衣,下穿前后挂一块布的“吊巾铲裙”(黎语称“fienx”),用野生麻织成,现改穿汉装;男子过去结髻于额前,因髻子特小,故被称为“小髻黎”,20世纪30年代后已不留髻,改为剪发。

保亭黎族苗族自治县保城镇番文管理区的(原为保亭县第一区番文乡什柄村)男子,在旧时穿粗麻织成的对胸开的无领无纽上衣,下穿粗麻织成的、染成黑色的遮羞布(前后各挂一块)。现在,男子基本上改穿有领、开4个口袋的汉族服装,戴毛毡帽,下着裤子和鞋袜等。旧时,妇女结发于脑后,以3尺长的黑布发带包头,在髻下打结,发带两端,一长一短地垂于背后。20世纪50年代后,多数妇女已不结发髻,实行剪发。

保亭黎族苗族自治县保城镇番文管理区(原为保亭县第一区番文乡什柄村)男子,在19世纪七八十年代时,一般结髻于额前,上插一铁质发簪。20世纪初,改为留辫,平时垂于背后,劳作时盘绕于头顶上;辛亥革命初期,禁止留辫,改为剪发。结婚时,新郎、新娘都在颈部戴项圈(或“项链”)。至于服饰和首饰更无明显特色。这里看不到有人戴脚环,首饰也不普遍,只有个别人手戴玉镯、瓦镯或戒指,小孩间有用红黑线缠手腕的,民间认为这样做能驱邪保安宁。

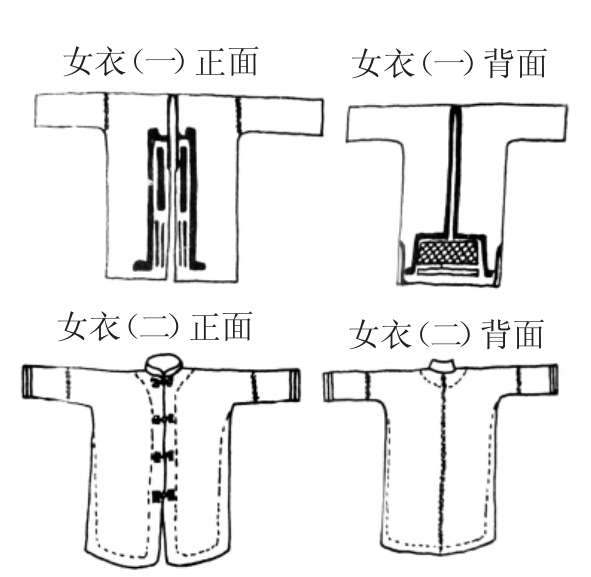

(三)润方言装束与服饰

1.润方言妇女装束与服饰。润方言(亦称“本地方言”),主要分布在海南省白沙部分地区。妇女身着黑色套头、溜肩样宽阔休闲式无领上衣,上衣正面与背部的领口均呈倒三角形,但背部的领口比正面的更深一些。领口用红色布滚边,用白色和蓝色玉珠串接组成三条套边。衣服两侧从腰部起织有对称的图案。妇女们下着长不过膝的紧身短筒裙,裙腰挂在髋骨下方寸许长的地方。筒裙的最大特点是:短、窄,筒裙仅及小腹,其长度分30厘米和24厘米两种;裙装制作工艺精湛,有些还缀以贝壳、玻璃珠、铜线,或在丝线中掺有云母片和金线,花纹图案质朴、厚重、明艳。妇女脑后挽髻,并插以缀有红丝线穗的牛骨发簪。

白沙妇女婚礼服饰

白沙妇女盛装

白沙黎族自治县南开乡妇女,穿短而宽大的贯首式上衣,长袖无领,用黑色布缝制而成。在袖子、衣前下角和背后均绣有很美丽的五彩花纹(以红色较多);下穿长不过膝(30厘米长)的短筒裙,上下能遮盖小腹,弯腰即露出臀部,是黎族筒裙中最短的一种。筒裙上绣有鲜艳夺目的精细花纹。旧时,妇女结髻于脑后,用丝绳捆髻,插一个雕刻精美的牛骨发簪,再用黑布缠头数匝。戴以相连的两个戒指式多金属圈耳环、环链耳环,银或锡制的空心圆圈手镯及用扁银条打成的戒指。生病时,请道公“做鬼”后,在颈上缠一条红或黑线作为辟邪物。

2.润方言男子装束与服饰。在今海南省白沙黎族自治县南开(南溪)乡,青年男子结婚前,留发结髻于脑后,裹以红色头巾。结婚时,髻不结于后而结于顶,并以红丝线捆紧,然后直插或横插一根自刻的骨发簪或买来的铜发簪,有的还在髻后插一只梳子;用两条头巾包头,红色、较宽的裹在里面,较窄的包在红巾之外;最后再捆上一条织有蓝色花纹的小花绠,红蓝相间,相当好看。润黎方言男子上穿黑色或蓝色长袖衣,开襟、无领,用绳线系拢。下穿“包卵布”(现已改为汉装长裤),头后留髻。

男子上身穿黑色汉装,衣角短,开胸长袖、有领、有铜珠造的纽子,胸前只有一个口袋;下穿包卵布。包卵布不大,仅能掩盖隐私处,但较长,有一端翻褶垂在小腹之前,并带丝须。现在,男子绝大部分改穿汉装,不再穿包卵布;也有些人把卵布穿在里面,外穿裤子。

润方言男子装束与服饰

(四)赛方言装束与服饰

1.妇女装束与服饰。赛方言即加茂方言,主要分布在海南省保亭、陵水地区。赛方言妇女上衣为汉装,小立领,大襟,衣边均用红布裹边。下穿自织的棉纱筒裙。筒裙长过膝盖,从腰部向下的四分之三的部分全部是黑布,或是以黑丝布为底色,间杂红、黄、绿等彩色细丝杂织成的花色布,颜色较暗;剩下的四分之一部分嵌入云母片与蚌壳,以织成各种图案。妇女们头戴黑色发带,宽约10厘米,长约1米,在脑后发髻下打结,任两条结带飘在身后。女子们喜欢佩戴耳环、手镯,节日盛会时戴上华美大方的银项圈,银项圈下规则地缀着许多小银链,每条银链下缀有小银饰。

保亭黎族苗族自治县加茂镇加茂管理区(原为“保亭县第四区加茂乡毛淋村”)妇女,结髻于脑后,除结婚、盛装外,不用发簪。间有十三四岁少女结辫垂于背后,头上用一条长约3尺无花纹黑头巾套头,在脑后髻下打一个结,成一长一短的两根垂带,长的垂至背后腰间,短的仅及颈部或与肩齐。头顶和髻仍露在头巾外,戴小耳环(有小圆式的和小圈扣锁形银质的)。结婚时,胸前戴一种悬挂着小银链上镶一些银牌锁形物的项圈。

陵水黎族自治县隆广镇新光管理区(原为“陵水县第四区北光乡”)的妇女,在结发样式上,随着人生的几个阶段而有不同的装扮。因此,从发式上便可看出她是未婚、已婚、还是已生育,等等。未婚的少女,留一条小辫子在脑后垂下;订婚或结婚的妇女,结髻于脑后,前有刘海,并搽上头油,梳得非常光亮,髻上插有精致的银发簪;已生育的妇女,无刘海,髻子梳得较随便,发簪不常用。头巾一般是黑色,绣有花纹,中等长度,冬天绕于头顶,平日不用。青年妇女戴一种如同戒指样的金耳环。盛装时,戴银质项链,链圈上挂有一些银牌垂于胸前。手镯都是圆环式,质料有银、玉石和锡质等,戴者多为青年妇女。经济条件好的人,也有戴戒指的。男子结髻于额前,不插发簪。冬天用黑色布巾缠头。新中国成立前,妇女身穿自织自缝的民族服装,式样为开胸、长袖、无领、无纽,胸前相对绣有两块花纹或缝有两块绣花布,袖腰和衣背亦绣花。20世纪50年代后,改穿开右襟的汉装,衣服较长,覆盖臀部。下穿长过膝盖的筒布,筒布多用棉纱自织。布很厚,由三层纱织成,光滑平整。筒布上还织有线条形的精细花纹。此外,也有用咔叽布、华达呢布做筒的。盛装筒裙,由上下两部分构成,上面的一幅布是单色的,下面的两幅布织有花纹。穿时,将筒裙宽余的一边折向身后,再将裙头折下,固定裙子。

赛方言妇女装束与服饰

赛方言妇女头饰

2.赛方言男子装束与服饰。赛方言男子上着汉衣,下着黑色吊铲裙,服饰比较简单。保亭黎族苗族自治县加茂镇加茂管理区(原为“保亭县第四区加茂乡”),过去男子留辫拖在背后,缠以黑头巾。现已不留辫,也不缠黑头巾,只戴“解放帽”或什么也不戴。陵水黎族自治县隆广镇新光管理区(原为“陵水县第四区北光乡”)的男子,一般上穿开胸、长袖、无领、无扣(胸前以一对小绳代纽扣)粗麻衣,下穿前后各一块长不过膝的吊巾铲裙,裙上织有黑色或青色的几何花纹。现在,除了娘母(宗教职业者)在作宗教活动时仍穿本民族服装外,已全部改穿汉装,式样与当地汉族农民服装相同。

(五)美孚方言装束和服饰

1.美孚方言妇女装束和服饰。妇女结髻于脑后,以发簪别插,并用黑色短头巾包头,戴耳环。上衣是黑色或深蓝色,开胸长袖,无纽,无扣,仅用一对小绳代替纽扣。上衣剪裁方法很特殊,由两条左右同形的方布块构成。这两条布是在背面的正中央,从上到下缝在一起,衣领是用宽6厘米左右的窄长布条裁成,缝在上衣前侧一半的地方,领边缝有白色的棉布。上衣两侧的缝口和袖边用白色布滚边。上衣后背两侧有不对称的背布,后背加缝两块方块布,即缝在后领及领两侧。衣衫边沿和袖口都镶有布边。这种式样是其他方言所没有的。头巾也有自己的特色,既简单又大方,色彩黑白相间,没有任何花纹。妇女用头巾裹头,盛装时戴有一串银项链,戒指和手镯等。旧时,这里妇女文身很普遍。下着宽而长的筒裙,几乎长到踝骨处。筒裙由5幅布缀接而成,分裙下(即裙头)、裙二、裙眼、裙花和裙头(即裙尾)。除了裙花是采用各种颜色的棉线织成多种几何花纹图案外,其余4幅都是染法织花。久负盛名的黎族美孚方言的扎染,是用纱线作经线,然后在经线上打纹结成图案,再染线,等经线上好色后,剔除黑色的线结,这样做成的色泽斑斓的一条筒裙料,带有无等级层次的色晕,非常的漂亮。穿筒裙时,在前面打一个褶。

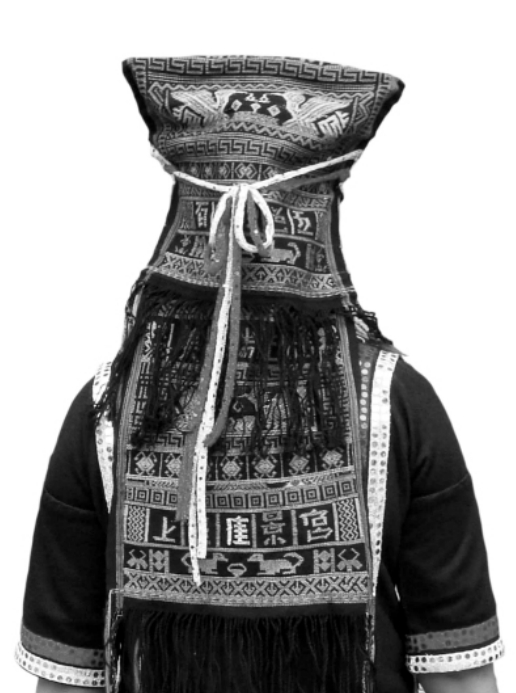

美孚少女背面头饰

美孚方言妇女服饰

但是,由于地域的不同,装束和服饰也有些差别,例如,东方镇西方管理区(原为“东方县第一区”),妇女留发不分鬃,结髻于脑后,髻上直插一骨发簪(或插一豪猪毛);有的不结髻,只把头发扎在脑后,用头巾包着。过去多用自织的黑色短头巾包头,打结于髻下,现在多用买来的黑白相间的短头巾代替。平日只戴耳环不戴项圈,只在生病时请道公“做鬼”后,才戴避邪项环和一个小小的银脚环。太坡镇(原为“东方县第二区水头乡”)女子穿单一式的窄袖、开胸、对襟上衣,有一块布从后面缝到前胸,附在原有的上衣之上。同时,有一布条横过颈项间,似领非领,没有纽扣。颜色多为纯黑或深蓝色。但是各处所镶的边不管用白色或浅蓝色,都是统一的,涌裰阔而长,没有束带。西方乡美孚方言人,妇女穿黑色、开胸长袖、无纽(以一对小绳代之)上衣,衣襟上端有寸许宽的红(或枣红)布条;衣背后由两肩至背下加缝方幅布(与衣同色)一块,在衣衩上镶有白布边。这种式样服装为本民族其他支系没有。下穿长及脚踝的筒裙,由5幅布缀接而成。其中从腰部开始的第3幅布,是用各色丝线(以红色为主)织成各种几何形花纹;其余4幅是以并染法染成各种几何形花纹并用土织布机织成。这种机织技术较本民族其他支系进步。

美孚方言妇女正面头饰

美孚方言妇女背面头饰

2.美孚方言男子装束和服饰。美孚方言男子结髻于脑后,以发簪别插,并用黑色短头巾包头,戴耳环。服饰由上衣、腰布和红、黑头巾组成。上衣开胸、无纽、无扣,仅有一条绳子绑住。“丁”字形的腰布,旧时称为“包卵布”,古称“犊鼻裤”。犊鼻裤旧时多是素织,少量织有花纹、花边和刺绣。有些地方绣有简单的花纹图案,有些地方干脆什么花纹图案都没有。还有一种男子下穿开衩裙子,上面任何花纹图案都没有,流行于昌化江流域。这种裙子,上窄下宽,用绳子绑腰。现在,这种男装裙子只有在较为偏僻的地方,才能偶然地看到。但是,由于地区的差别,装束和服饰也有些差别。例如,西方乡美孚方言人,旧时,男子留发结髻于脑后,直插一骨发簪于髻上,以黑色短头巾缠头一匝打结于额前,戴长条形银质耳环,生病时请道公“做鬼”后多戴铜条项圈和手镯避邪。上衣为黑色、开胸、长袖、无领、无纽,胸前用一对小绳系之。下穿黑色吊巾铲裙,由左右两幅布在身前后相叠遮羞处。裙边镶有绣花小白布边。现在,黎人则改穿汉族农装,剃头、用毛巾包头,开胸短装上衣、长裤,平日赤脚,做客或外出时穿鞋,晚上多穿木板鞋(即“木屐”)。老村美孚方言男子结髻在脑后,有的插上一枚蓝黑色骨簪。上衣和下涌裰,都是用棉线自织缝制,两者蓝黑色。上衣无领,有一颗布纽;天热时,穿无袖的背心,除缺两袖外,与上衣形式相同,有的在后幅的接缝处缝上色线的花边或在后幅左右绣两三小块花纹。

四、织锦图案

黎族织锦图案很多,主要有以下几种。

(一)龙纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省三亚、陵水等地。龙为黎族崇拜物之一。构图多方形,方骨架内绣龙的单独纹样(亦有左右均齐式纹样),有4足,昂首屈躯,周围绣云纹图案。造型粗犷。以金黄色彩为主,嵌入棕、红色陪衬,黑色镶边,白色底上绣花。主花纹明朗清晰,画面灿烂豪华,常用于黎锦。

(二)黄猿纹

黎族民间织锦图案之一。流行于海南省中南部哈黎支地区。图案以几何形上下连续式排列。造型简练抽象,色彩为黑底,棕、深红色花纹含狩猎丰收之意。常用作哈黎支系妇女简裙织花。

(三)琶曼纹

黎语“琶曼”为“男子汉”,意为“男子汉纹”。黎族民间织锦图案之一。流行于海南省白沙黎族自治县等地。纹样以白色棉布为底,用红、青、黄、绿等色丝线绣出男子持弓带箭、抵御外敌、保卫乡土的英勇图案。多用于妇女筒裙花纹。

(四)白鸽纹

亦称“白鸽花纹”。黎族民间织锦图案之一,流行于海南通什市毛道乡一带。一是白鸽全身纹,织在筒裙花方形内;一是白鸽翅膀纹,织在筒裙花带边缘处,因形状似梳子,故又称梳状羽毛纹或梳状羽毛花。多见于杞黎支妇女筒裙上。

(五)莲子纹

亦称莲子花。黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。在筒裙花带的方形里分别织以“十”和“◇”符号表示。是黎族杞黎支妇女服饰的特点之一。

(六)对纹

黎族民间织锦图案。“对”是某种植物的音译,流行于海南省五指山市毛道乡一带。用“对”作为花纹织在花带边缘上,起装饰作用。常见于黎族妇女的裙带上。

(七)花枝纹

黎族传统织锦图案之一,流行于海南省通什、保亭、琼中和昌江等黎族地区。图案中心用近似“巾”字形做部族标志。腰绣两丛野草,折叠式纹样和菱形连续纹样横贯其下,菱形骨架内绣有狗足印纹。寓意根深叶茂,繁衍生息。以大红色为主,粉绿和白色嵌边。

(八)黄忳纹

亦称黄忳花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。以黄忳形体为纹,织在筒裙上。成连续横排。是黎族杞黎支妇女服饰的主要特点。

(九)母猿纹

亦称母猿花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。以母猿形象为纹,织在筒裙上,成直排式。最上的一个有头,第二个及以后的则只织其身。多见于杞黎支妇女服饰的筒裙上。

(十)木棉纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省中南部黎族聚居区。图案中心是木棉树主干,下面是根部,左右为分支,分支下有钥匙纹(亦称“任意花”),上为木棉花和绿叶,象征根深叶茂。

(十一)木偶纹

亦称木偶花。黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。毛道地区在现实生活已没有木偶神像了,但在筒裙的方形内,却织有木偶纹和神座纹。

(十二)螃蟹纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市等地。以几何二方连续纹样构图,概括了螃蟹的基本形态,生动有趣,寓意深长。多为黑底深红色花纹。常用作妇女织花筒裙装饰。

(十三)碗纹

亦称碗花。黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。花纹模仿碗的形状,故名,一般织在花带上,呈三角形。

(十四)麻雀花

黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。模仿麻雀形体,一般织在筒裙带方形内,或织在筒裙边缘上,呈橄榄形,是黎族杞黎支妇女的服饰特点之一。

(十五)抗果花

是一种植物音译。黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。模仿抗果形状,织在筒裙花带形内,作为服饰的装饰品。

(十六)牛眼

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省保亭、琼中、昌江3个黎族自治县和通什市等地。以双菱形连续纹样构图,表示牛的双眼。造型简练而抽象化,多用于杞锦肚兜绣花。

(十七)蜈蚣纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省保亭、琼中、昌江等地。采用二方连续式构图,纹样为蜈蚣形象。造型简练,概括性强。常用作杞黎妇女上衣装饰。

(十八)蟚蜞纹

亦称蟛蜞花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。以蟛蜞形体为纹,织在筒裙上,成连续横排。是黎族杞黎支妇女服饰的一大特点。

(十九)文面纹

亦称“文面花”。黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。模仿面纹,织在头巾上,黑底,红黄相间。黎族杞黎支大部分妇女的头巾均用此花纹。

(二十)水鸟纹

亦称水鸟花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。此纹根据习惯栖息于海南的汉水鸟形状织成,有两种织法:一种织在花带的方形内,一种织在不完全的方形内。多见于杞黎支妇女的筒裙上。

(二十一)戏子纹

亦称戏子花。黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。黎族杞黎支妇女很喜欢戏装形象,故将其织在筒裙上,连续横排,特别美观。

(二十二)蚂蚁纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省中南部黎族聚居区。折纹式纹样结构,表示迁居时弯弯曲曲的蚂蚁队伍。常用于杞黎女上衣纹样。

(二十三)胎盘花

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省琼中黎族苗族自治县。本花纹用于女子上衣,寓意不忘祖,不忘本。

(二十四)竹纹

黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。模仿竹的形状,织在小带或筒裙边缘上起装饰作用。常见于黎族杞黎支系的妇女筒裙上。

(二十五)人纹

黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山、东方两市和昌江黎族自治县一带。通什市毛道乡的人纹,第一个人有头,肩上挑一挑水埕,其余的人只织其身,成连续直线。东方市和昌江黎族自治县的人纹,正面形,双臂高举,两腿分开,左右对称,造型简练,常用二方连续纹样。多用作黎族杞黎支妇女筒裙的装饰纹。

(二十六)蚱蜢纹

亦称蚱蜢花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。常见于杞黎支系的妇女筒裙上。

(二十七)窄同纹

亦称窄同花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。以窄同之形象为纹成直排式织在筒裙上,第一个纹有头,第二个以后只织其身纹。黎族杞黎支系妇女的筒裙上,喜欢织此花纹。

(二十八)青蛙纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省东南部黎族地区。二方连续纹样结构。以几何形画青蛙的基本形态,造型简练,形象生动,概括性强,常用于黎锦花筒裙上。

(二十九)蛇纹

亦称蛇花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。以蛇的形状为纹样,织在花带上的三角纹和四角纹隔线之间,呈水波纹状。多作为杞黎支妇女的筒裙花纹。

(三十)收获纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省琼中、保亭两个黎族苗族自治县、昌江黎族自治县和五指山市等。图案像现代的三联画构图,中间为主体,绣有一收割人物,半身像重叠出现,以人物的动态倾向产生图案的连续性;两边堆放有对等的稻穗;下方是载歌载舞庆丰收的人群。主体色调以金、黄、白三色组成,画面富有欢乐气氛。多作为杞黎支系妇女上衣的纹样。

(三十一)狩猎纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省中南部黎族聚居区。图案为方格形构图,中心和四角格内绣有古式锁钥匙纹,近中的左右格绣有两尊人形纹(部落首领),其余格内是对绣两对变式和相对式骑猎纹,造型简练。以玫瑰红为主,浅黄、草绿嵌其中,黑色绣边,主花纹明晰。此纹样象征狩猎平安、全族兴旺发达。

(三十二)鼠脚纹

亦称鼠脚花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。以老鼠脚形状为纹,织在吊裰詹上。多见于杞黎支男子服饰下服。

(三十三)三宫纹

妇女上衣侧边绣花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省中南部黎族聚居区。纹样描绘皇宫与皇帝(峒或部落首领)形象。以方形骨架划分三大格与六小格构图,图案结构疏密有致,内容与形式协调。如屋檐和人物正面像分别绘于三个主框内时则用三角形点彩法装饰。色彩以棕色为主调,间以粉红、浅黄等色。白底绣花,黑色滚边,主花纹明晰,色彩悦目。

(三十四)老鼠纹

亦称老鼠花。黎族民间织锦图案之一,流行于海南省五指山市毛道乡一带。以老鼠全身为形象,织在筒裙花带的边缘上。多见于杞黎支系的妇女下服装饰。

(三十五)连锁纹

亦称连锁花或门闩花。黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。模仿其门闩的形状,织在筒裙花带边缘的第二层,起装饰作用。多见于黎族杞黎支妇女花带上。

(三十六)白藤果子花

黎族民间织锦图案,流行于海南省五指山市毛道乡一带。模仿白藤果子的形状,织在筒裙花带边缘上。是黎族杞黎支妇女服饰特点之一。

(三十七)满地锦纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省保亭黎族苗族自治县加茂镇。状如纤细的几何形连续纹,在菱形的格内嵌以人纹或动物纹,以纹为主,细腻而单纯。色彩以金黄为主调,缀以紫红、蓝、绿、粉色线。多用于妇女裙头上。

(三十八)双人叠坐纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省中南部黎族聚居区。织花筒裙纹样,以平衡式连续纹样构图,用几何形式表现直立式双人叠坐纹,以紫红和白色区分上下,双人纹下方有“卍”形字,寓意“吉祥平安”。

(三十九)熊纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省通什、东方地区。图案以连续纹样贯穿裙头织花,在菱形骨架内嵌以熊的正面形象。黑、白色为主调,粉红、粉绿等镶入其中,是妇女常用的筒裙花纹。

(四十)人鹿纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省东方市和昌江黎族自治县一带。图案模拟人与鹿,以几何形构成,如菱形块为人首,三角形为鹿角。多作正面人形,左右对称。人的两旁配置对称鹿纹,与人物呼应。造型抽象概括,装饰性强,富于生活情趣,常用作黎锦花筒裙饰纹。

(四十一)挑担花纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省中南部黎族聚居区。以二方连续纹样构图,方格内嵌几何形人物样,头戴银饰、身着盛装,肩挑担;头部下垂两个谷物图像,右边有一直立纹表示手握扶杖。以深红色为主色,白色、浅黄色嵌边陪衬。

(四十二)鸡纹

黎族民间织锦图案之一,流行于海南省中南部黎族聚居区。因用几何形模拟鸡的形象而得名。造型抽象概括、生动有趣。常作二方连续纹样。用于黎锦织筒裙饰纹。

五、黎族体饰

黎族体饰指文身。黎语称文身为“takngou”(汉语音译近似于“他克沤”,其中,tak用“他克”表示,ngou用“沤”表示),流行于海南岛黎族部分地区,是一种旧时风俗。文身可分为“他克宕”(文面)、“他克可养”(文胸)、“他克课艳”(文臂)、“他克哈”(文腿)4种。“他克宕”分“他克两颧”和“他克下颏”两种。“他克两颧”以对称的平行双线纹为主,从颞颥处斜引至嘴巴之两角(或嘴巴两角之上唇),有时延长至颈项上,形成锐角形图案,状如鸟喙。“他克下颏”通常是半圆形、圆形或椭圆形和半方形图案。繁简不一,有直线、曲线、点、圈等符号,还有一些抽象符号。女子长到13~14岁之时,由年老且有拍刺经验的妇女为之文身,作为成年的标志。所使用的工具及手术过程比较简单。工具由拍击针(用黄藤刺代替)、拍针棒和染料组成。黄藤刺系海南岛所产的一种藤本植物,茎有密刺。使用时截取刺茎整齐的一段,相隔两三寸的距离保留一对刺针,大约留3~4对,而后削去藤皮,剩下光滑的骨干备用。拍针棒通常是竹制小棒,用以拍针。染料是由蓝靛草和一些野生植物加石灰水浸泡而成。手术前,在准备拍刺的部位画出图案,然后由施术者依照所画图案用拍击棒敲击黄藤刺,使之刺破皮肤。等到鲜血渗出之时,擦去血迹,敷上染料,边刺边敷,直到刺完为止。3~5日后,创口脱痂愈合,表皮下呈现出蓝色或黑色的花纹即成。

他克可养(文胸)

“他克课艳”(文臂)

“他克哈”(文腿脚)

相传文身之俗来源有以下几种说法。一是为了繁衍后代,《雷公的传说》说:“上古之时,天翻地覆,世上生物尽被掩埋,人类同遭此厄,仅遗一姊一弟,相依为命。然姊弟虽情亲手足,终不可以婚媾,于是姊觅夫,弟觅妇,分道扬镳,各自东西,但均无所遇,终乃姊弟重逢。雷公知其事,化为人身,下凡谓弟曰:‘今予在此,汝二人可结为夫妇。’弟曰:‘姊弟不可婚姻。否则必遭雷公打。’雷公曰:‘我即雷公,绝不打汝。’弟仍坚持不可,重出觅妻。于是雷公将姊之脸画黑。弟再遇姊,不识为谁,以为必非己姊,可以求婚。于是姊弟结婚,繁衍生息,而得今之黎人。”二是认为文身是本族的特殊标志,生前文身,死后归认祖先;若不文身,死后祖先不认,成为无所归属的野鬼。三是由于古时族类之间争战残杀,妇女遭受掠抢之苦,使面相变丑可以免遭掠抢,或为便于族内识别,所以文面。四是认为文身可以驱邪、护身、吉祥如意。五是认为文身是源于人类爱美的天性,为了美貌而忍痛文身。20世纪50年代后,黎族体饰习俗逐渐被革除。现在,“他克怄”的这种历史遗迹,只有在五六十岁以上的妇女身上才有可能见到。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。