第一节 家庭及人生礼仪

礼仪是社会规范形式之一,是人类在发展中逐渐形成的。礼仪风俗是民族风俗习惯的重要组成部分。从不同的层面来讲,礼仪可分为家庭礼仪、社交礼仪、人生礼仪等。俄罗斯族是十分懂礼重礼的民族,他们在礼仪的表达上也有特殊的一面。

一、家庭礼仪

俄罗斯族实行一夫一妻制,夫妻共同掌管家庭内外大权,子女结婚后与父母分居。因此,家庭规模小、结构简单是中国俄罗斯族家庭的典型特征。俄罗斯族注重家庭伦理和感情交流,家庭内夫妻和睦,长幼有别,相互之间矛盾较少,家庭内部关系和谐。此外,在家庭成员之间的交往中,同样注重礼节。如果家庭成员出门远行,全家人会为其送行,在其出门前静坐几分钟,心里默默祷祝他一路平安。向远行的人告别时互相拥抱、亲吻,并说“斯波尕木”,意思是“老天保佑”,或者说“斯恰似里瓦亚达罗尕”,意思是一路平安。远行者则回答说“斯恰似里瓦,阿斯塔瓦嚓”,意思是“祝你在家平安”。如果出门者是年轻人,还要脱帽对老人施鞠躬礼。

二、诞生礼

诞生礼作为人生开端之礼仪,对俄罗斯族人来说是一件非常重要的事情。当妇女怀孕时,被认为是喜事,但生产的日期要保密。因为自古以来,俄罗斯族人就认为生产日期知道的人越多,生产的时候就会越困难。如果遇到孕妇难产,有开锁、解扣等风俗习惯。

俄罗斯人认为生命的诞生是本民族得以延续和家族兴旺的保证,这对每一个家庭来说都是喜事临门,故民间把添喜作为婴儿出生的代名词,一旦添喜就必然产生报喜的活动。报喜只是诞生礼的开端,报喜之后则有一系列隆重的庆祝仪式。俄罗斯人在婴儿降生后,不再保密,而是大肆宣扬,大摆酒席,来者往往携带鸡蛋、煎饼、婴儿的服饰等礼物表示庆祝。

俄罗斯人的生育习俗与宗教有着密切的联系,俄罗斯人信仰东正教,历来歧视妇女,认为产妇是不清洁的,规定产妇在产下男孩后40天内禁止进入教堂,产下女孩则这一禁期要增加一倍,即80天。只有当神甫为她祈祷后,才可以再去教堂。

三、命名礼

替新生婴儿命名是俄罗斯人的古老习俗之一。最初,新生婴儿的命名仪式必须在教堂中举行。因此,当俄罗斯族的家庭中有婴儿诞生,就要抱到教堂去取名。神甫为孩子取名时,先翻开教堂日历(按日期排列众多圣徒纪念日的日历),然后宣布:“为圣父、圣子、圣灵的奴仆起名为×××,阿门。”假如女婴出生于五月五日(俄历),就取名为Ирина(伊莉娜),因为这一天是圣徒伊莉娜的纪念日,这就意味着孩子从取名之日起便处于圣人的庇护之下。这种由教会命名的方式,通常是不征求家人意见的,所以在俄罗斯族的家庭中经常会出现一家人有重名的现象。

这种由教会命名的习俗一直延续到十月革命时期,1918年国家颁布法令,废除了由神甫洗礼和按教历名命名的做法。俄罗斯家庭中有新生儿出生,父母或家中其他成员及好友都有权给孩子起名,一时间,人们标新立异的热情爆发,以各种方式、方法给孩子起名。但按照俄罗斯人的习俗,第一个孩子的名字多由祖母起,然后让孩子的父亲或其他人去教堂告知神甫登记,神甫则要为新生婴儿祈祷、祝福,祝孩子健康快乐地成长,长大后有所作为。

自1955年起,随着居住在中国的俄国人大批回国和辖区内所有教堂的关闭及宗教活动的停止,以及后来的“文化大革命”,当时不少人对自己的俄罗斯族血统产生过抱怨甚至是惧怕的情绪。许多俄罗斯族不再给孩子起俄语名,只有少数的两代老人均还健在的家庭,依然为刚出生的婴儿起个俄语名,不过这些人也只是起起而已,真正使用俄语名者少之又少。自古以来,俄罗斯族人起名的总原则是:形式简短、发音和谐、寓意美好、反映时代气息。如果父母双方都是俄罗斯族,孩子的名字、父称、姓则都是俄罗斯式的;如果父亲是汉族,母亲是俄罗斯族,那么孩子就会有两个名字:一个是汉族的名字,一个是俄罗斯族的名字。汉族名字作为学名,俄罗斯族名字作为小名。另外,还有一种是姓为汉族的,名字为俄罗斯族的,如:李安娜、陈尼娜等。

四、洗礼

俄罗斯人信仰东正教,教会规定新生婴儿应进行洗礼,因此,洗礼成了俄罗斯人风俗习惯中的主要环节。洗礼风俗的由来可追溯到千余年前的古代社会,当时的东斯拉夫人(俄罗斯人的祖先)将水看做是生命的源泉,是自然界的恩赐,但却把妇女生产认为是不洁净的事。妇女生产后,他们就把孩子带到江河中去洗澡,或在家中用盆、桶等器具清洗孩子的全身,这就是洗礼的由来。

教会引用耶稣受洗的传说论证宗教洗礼的必要性。教会规定婴儿出生3~8天就要接受洗礼,并且认为越早越好,因为婴儿一旦夭折,如果没有举行过洗礼仪式是不能升入天国的。洗礼仪式对婴儿是一种身心折磨,当神甫将婴儿浸入水时,由于婴儿体质较弱,经冷水刺激后容易发生痉挛,甚至失去知觉或者一时假死,因而洗礼的种种弊端不一而足,后来这个规定也有所改变。一般在婴儿出生40天至1岁时为其举行洗礼仪式,同时要为婴儿认教父和教母,俄语叫做“克辽斯特内”和“克辽斯特那亚”(音译),这种名称是在举行洗礼时,接受领洗的孩子而发生宗教亲谊后产生的。在孩子出生前后,由孩子的父母选定其教父和教母。他们一般是孩子父母的兄弟姐妹,也可以是孩子父母的好友。俄罗斯人选择教父和教母既不限年龄,也不限婚否,但规定教父和教母必须是接受过洗礼的,而且不能是夫妻关系。

洗礼仪式通常在教堂或受洗室由神甫主持进行,由教父和教母代替孩子生父母参加。洗礼之前,教父和教母要为受洗的孩子准备一套新衣服和一个小的十字架。洗礼当天,受洗者在教父、教母及亲友一行人的陪伴下来到教堂或受洗室,神甫稍作准备后仪式便开始。首先,教父、教母及受洗者在神甫的带领下绕洗礼盆三圈,然后脱去受洗者的衣服,神甫从教父、教母手上捧过光身婴儿,由神甫抱进洗礼盆在圣水中象征性地洗一下,随后把孩子交给教父、教母擦干穿衣。洗礼一般分为浸礼和点水礼两种:浸礼是由神甫引领受洗者把人整个浸没在水中施洗;点水礼就是由神甫给受洗者额头注少量的水进行施洗,这种洗礼一般用于成年人受洗。点水礼和浸礼这两种洗礼方式虽然表面不同,实际意义却是一样的。接着,神甫手握剪刀,从孩子前额上方头发的左、中、右处各剪下一小撮头发,卷入蜡油里递给教父、教母后,将其扔进洗礼盆里。据说此举可卜凶吉,如蜡油下沉,则预示小孩夭折;反之,小孩将会顺利成长。受洗者如果是男孩,神甫要抱其进入神坛后厅绕一圈再出来;如果是女孩,则抱至神坛门前便可返回。神甫将受洗者交给教父、教母的同时,要将圣油涂抹在受洗者的额头,这象征着受洗者得到了上帝的恩惠和宠爱。神甫为受洗者祈祷、祝福,教父、教母及亲友一行人也一起为受洗者唱圣歌祝福。洗礼仪式后,受洗者的父母要在家中宴请教父、教母及各位来宾,来宾们祝贺孩子受洗,成为东正教教徒。按照俄罗斯族的习俗,孩子的教父和教母是经过教堂仪式认定的,就相当于汉族的干爸和干妈,具有一定的法定意义。他们如同孩子的亲生父母,享有同等教育、抚养孩子的权利和义务。孩子过生日时,干爸和干妈要送生日礼物以表祝贺。孩子不听亲生父母的话,干爸和干妈可以带其回到自己家中进行教育,由于不是自己的亲生父母,孩子往往会对自己有所约束。孩子的亲生父母过世,干爸和干妈就要承担起抚养、教育孩子的义务。孩子长大后的婚事,干爸和干妈更是责无旁贷地要承担。同样,孩子也要义不容辞地去分担干爸和干妈生活上的困难,不能推卸给他人。

20世纪30年代中后期,中国俄罗斯族接受宗教洗礼的人数占总人口的一多半。20世纪60年代以后,接受宗教洗礼的人数不断下降,俄罗斯族的这个古老民俗也在发生着变化。有的俄罗斯族人就请神职人员在家中为孩子举行简单的洗礼仪式,更有人家不举行洗礼仪式,只是宴请亲朋好友,就算是为孩子认了干爸和干妈了,那些宗教意义也就被世俗的意义所替代了。近些年落实民族政策和宗教信仰自由政策,在新疆乌鲁木齐市重建了东正教堂,又有一些俄罗斯族去教堂为孩子举行洗礼。

五、婚姻民俗

俄罗斯族人的婚姻习俗有其独特的地方,但与汉族有部分相同或相似的地方。对此我们不妨从婚前、婚礼和婚后三个时段来了解中国俄罗斯族婚礼习俗的独特之处。

(一)婚前

传统上,俄罗斯族人特别重视媒人的作用。媒人的作用主要体现在说媒上。媒人除专职媒人外,小伙子的近亲及教父(母)和父亲也可当媒人。媒人的职能是说媒、商定彩礼和结婚仪式等事宜。在说媒的环节上,与汉人习俗相似的地方是,特别重视说媒的日子。俄罗斯族人在选择说媒的日子上和选择结婚的日子一样慎重。他们把三、五、七、九这些单日作为办婚事的“黄道吉日”,最忌讳十三号,因而他们称十三号为“鬼的一打”。除此,还忌讳星期三和星期五,认为这些日子对操办婚事不吉利。在具体时间上,媒人常在晚上到姑娘家去说媒。在说媒的时候,特别忌讳遇见熟人,甚至与别人说话也被认为是不吉利的。媒人走到姑娘家的门前,先用手或肩悄悄地碰一下门框,然后再敲门。进屋先向神像画个“十”字,而后开口。在民间,流传着许多民俗谚语。比如,同姑娘的双亲谈话,常用老一套的开场白:“我到你家来,不是来吃的,也不是来喝的,是给你们带好消息的。我是说媒来了。”还比如,有许多称赞的话“你家有个大姑娘,我那儿有个小伙子,咱们攀门亲戚吧!”如果说媒顺利,要注意许多细节。比如,姑娘的双亲答应了这门亲事,媒人绕桌子走三圈,然后对圣像画个“十”字,再坐下来商定相亲的日子。列巴在说媒定亲过程中也是必不可少的,媒人说媒时往往会带上一个撒了盐的列巴,如果姑娘亲自把这个列巴切开分给大家品尝,这往往也表示这个姑娘和她的家人同意了这门亲事。相亲通常在说媒日后的一星期举行。

现如今,经济社会发展迅速,媒人的作用也发生了许多变化。新中国成立后,破除封建迷信倡导婚姻自由,许多年轻人在组织的介绍下,相识相恋,举行婚礼,特别流行一些“红色婚礼”,许多传统的习俗已很少使用。随着时代的发展,年轻人更多地提倡自由恋爱,通过互相交往、自由恋爱,共同走进婚姻的殿堂。

婚前,中国俄罗斯族人还比较重视男女双方的意见,这点与汉族的传统习俗不同。汉族的习俗是“父母之命、媒妁之言”,只要媒人说好,双方家长说好,就可以让男女双方结婚,对男女双方的意见不重视。许多男女直到结婚,才是双方见的第一面。虽经媒人说媒,俄罗斯族结婚前双方是可以见面的,而且要尊重男女双方的意见,要经过相亲这一环节。在一些地方,还保留了另一种传统习俗。男女双方见面后,小伙子和他的父母必须走进穿堂或在台阶上对姑娘进行评论,交换意见。如果男方对姑娘的母亲送来的一杯蜜糖水一饮而尽,就表示他中意了;倘若只用嘴唇沾一下杯子,并把杯子退回去,就说明他没相中。相亲成功后,姑娘必须为小伙子及其近亲准备礼物。如果彼此不满意,则双方就此结束,再不提结婚之事。如果双方满意,便可准备订婚的事宜。

此外,俄罗斯族还保留有比较深厚的彩礼习俗。俄罗斯族和汉族一样,在婚俗方面还是比较重视彩礼的,甚至彩礼的轻重,对今后的生活也有一定的影响。相亲成功后,媒人把小伙子领到姑娘家。除姑娘外,其双亲也要在场,大家做完简短的祷告,围桌子走三圈,所有的人一起喝茶。媒人要与姑娘的父亲单独商谈彩礼的问题。在古老的俄罗斯族习俗中,彩礼问题是很早就确定的。比较富裕的俄罗斯族人,女儿的彩礼早在出生的那一天就由父亲拟好。上面写有钱数和动产、不动产。彩礼单具有遗产证明或契约的作用。即使在生活比较贫困的家庭,彩礼仍然较重,包括要准备一些比较贵重的物品。农村也有以牲畜当彩礼的。

上述事宜商议妥当后,颇具俄罗斯族风情的订婚仪式就开始了,仪式里包含了许多俄罗斯族的民俗文化积淀。在农村,经媒人说媒,女方父母同意女儿出嫁后,过几天就举行订婚礼,喝订婚酒。除有特殊情况外,双方不得毁约。如有一方毁约,必须赔偿一切损失。在一些小城镇和城市贫民区中,这一天,姑娘的双亲要举行祝福仪式:姑娘的双亲领着新娘走上台阶,向各方行七个鞠躬礼,并向亲友们宣布她已许配了人家,从此她改姓未婚夫的姓。女友们为她鼓掌,敲铜盆庆贺。家庭富裕的姑娘订婚,要在家里举行隆重的舞会,发出正式的请柬。舞会由姑娘的朋友主持。首先要着重介绍新郎和新娘,接着新郎就会赠给新娘一只镶宝石的戒指,随后是来宾为新郎和新娘祝贺。祝贺仪式一结束,新郎和新娘率先跳起华尔兹舞。现如今,部分地方还有许多的订婚礼仪。在晚上,许多相识的年轻人聚集在一起,由新郎用蜜糖饼干招待他们,并举办一场舞会。

经过历史的沿革,许多婚俗的细节已经消失或发生了变异。但订婚的仪式还是比较完整地保留下来。但在当代,俄罗斯族特别重视订婚。在订婚仪式上,双方都邀请一些亲朋好友,在聚餐后,举行隆重的舞会。但舞会的性质已成为年轻人互相交流、加深民族认同感的重要机会,这一习俗得到较好的保留。

婚前搬运嫁妆也是俄罗斯族特有的一种仪式。现阶段,搬运嫁妆的礼仪已经很少举行,但是在部分地区仍存在。了解这一习俗,对于知晓俄罗斯族完整的婚姻习俗有一定的意义。嫁妆必须由媒人和新娘的姨母主持搬送。嫁妆车队由5辆敞篷马车组成。第一辆装着圣像和茶炊,还要选一个壮实的男孩托着盘子坐在车上,盘子里会放一大块用彩带点缀起来的糖,还放一包系着线的茶叶;第二辆车上坐着新娘的教母,她手里拿着一个镀金的银盐碟和瓷器;第三辆车装着被褥等姑娘家向男方要的彩礼;第四辆车上装着家具和长毛绒毯子;最后一辆车上坐着媒婆和新娘的姨母或新娘的母亲。

马车队到达新郎的家门口时,新郎的母亲或已婚的姐姐出来迎接。这时新娘的姨母或媒婆为新婚夫妇铺床。她们在绒毛褥子底下放一个熟鸡蛋或一个木制彩蛋,预祝他们生儿育女。婚后第4天新娘方能把蛋取出,如果是木蛋,就把它藏到结婚穿的衬衣里或新娘自己的东西里;如果是熟蛋,则把它剁碎喂家禽。

(二)婚礼

婚礼这一环节主要包括婚礼前的准备、仪式和婚宴等程序。

婚礼前的准备:这是当今俄罗斯族保存最完整的仪式。许多俄罗斯族人都把这一环节当做很重要的环节认真对待。婚礼前男女双方家里要烤制两种式样的面包,以备招待客人。一种是用酸的黑麦粉或小麦粉烤制的大圆面包。另一种是用小麦粉烤制的鸡肉面包,里边裹着一个带壳鸡蛋,前边还用面团做一个小鸡头作装饰点缀。现在已经有专门做这些传统物品的店铺,许多俄罗斯族人已经不会或不愿耗时耗力做这些东西了。他们提前将需要的物品种类、数量通知店铺,由店铺做好,到时取回就行了。而且,他们会购买许多的饼干等甜点以招待客人。

仪式:现阶段的俄罗斯族婚礼仪式与以往有很大区别。在以前的婚礼中,俄罗斯族人的婚礼必须在教堂举行,宗教色彩是很浓厚的。但中国俄罗斯族婚礼仪式的宗教氛围已经很淡了。

如果在教堂举行婚礼仪式,大体都要经过以下几个程序:新郎和新娘分别乘坐马车到教堂去,马车要用鲜花和小铃铛装饰起来,传说铃声能驱赶一切灾难。新人坐马车去教堂时,姑娘们要哭着送别。马车队路经的地方,人们故意用竿子设下几道障碍,伴郎必须用葡萄酒、各种小礼物赎回这些竿子。到了教堂后,证婚仪式就显得十分隆重而讲究了。如果婚礼是在春秋季节举行,新婚夫妇必须踏着鲜花步入教堂,一些富商人家结婚,地上也有铺绸缎或地毯的。在教堂里,新郎挽着新娘走到经台前,牧师开始读祷告文,教堂的唱诗班为新婚夫妇唱赞美歌,接着喝三杯淡葡萄酒向新婚夫妇祝福,并把婚礼冠戴在他们的头上。最后,在牧师的引导下,这对新人手举蜡烛在前引路,绕经台走一圈,当新郎和新娘交换完订婚戒指,仪式即告结束。在仪式结束后新婚夫妇从教堂出来,同乘一辆马车,先经热闹街市,再走街串巷,而后去参加结婚舞会。无论在哪里举办舞会,新郎的双亲都要用大圆面包和银盐碟迎接从教堂回来的新婚夫妇,并向他们祝福。新婚夫妇每人吻双亲三下以示敬意。新婚夫妇还会轮流用一杯香槟酒和一小块蜜糖饼干招待每一位来宾,来宾们将亲吻他们;条件差的人家,新郎的双亲则是手捧面包和盐出来迎接新婚夫妇,并为他们祝福,人们则往他们身上撒啤酒花和谷物。

婚宴:在婚宴上,一般要举行盛大的舞会。新婚夫妇首先跳舞,然后参加婚宴的人们也开始翩翩起舞。婚宴上,新娘还要赠给亲戚们小礼物,不过对方要以钱回赠。各种美食会不断被端上餐桌,让人大快朵颐。这些食物被端出的顺序是很有讲究的,比如婚宴进行至午夜时,蜜糖饼干会被端出,这就意味着婚宴已进入尾声,提醒客人们准备散席了。婚宴结束后,由伴郎将新郎、新娘送进洞房,新娘为表示对丈夫的顺从必须给他脱鞋。

(三)婚后

城市和农村的婚后习俗有很大的区别。在农村,俄罗斯族新婚夫妇婚后第一天早晨由伴郎和伴娘唤醒,这时新娘为了证明她婚前的贞操必须把衬衣露出给新郎看,同时打碎瓦罐。这一天新郎家继续设酒宴招待亲戚们,新婚夫妇亲自前去邀请新娘的双亲。娘家同时也安排了酒宴。第一道菜是煎蛋,务必先由新郎尝。他尝后便把一枚硬币放进一只装有葡萄酒的高脚酒杯里,把杯子递给岳母,说明他的妻子是贞洁的。从此,每逢节日尤其是谢肉节和礼拜日,务必偕同妻子来探望岳父、岳母。

在俄罗斯城市,婚后第二天只宴请近亲,宴会上新娘要给男方的亲戚赠送礼物。富裕人家的礼物有丝绸、毛纺衣料、各种大头巾、玻璃珠子串的小荷包、鼻烟壶等。从新婚第二天起的7天内,称结婚拜访周。在这段时间里,新郎的亲戚们按照亲属的远近,先后前来拜访新婚夫妇。拜访时所带礼物的轻重也按亲属的远近而定。新婚夫妇在拜访周结束后进行礼节性的回拜。

苏联时期,许多俄罗斯青年起来反对陈规陋习,破除宗教迷信,他们提倡与教堂举行婚礼相对立的结婚仪式——红色结婚仪式,这种共青团青年式的结婚仪式迅速普及了全苏联。

新中国建立后,根据法律,结婚必须要登记。因此,俄罗斯族新婚夫妇履行结婚登记手续后,父母及亲友就为他们举行隆重的迎接仪式,其形式很像传统婚礼中迎接从教堂归来的新人。迎接新婚夫妇时,男方双亲手里捧着大蛋糕和盐碟,代替了过去的大圆面包和盐。当把新婚夫妇迎进屋后,双亲给他们每人吃一块撒盐的蛋糕。之后,客人们纷纷上前为他们祝贺,并向新郎和新娘赠送礼品。现在俄罗斯族人结婚时也举办晚宴。晚宴上,人们把桌子摆成口字形,桌子正中坐着新婚夫妇,在他们面前摆着两瓶系着彩带的香槟酒,由新婚夫妇打开这两瓶酒。在新娘的身旁坐着新郎和新娘的双亲。晚宴也和从前一样,第一道菜上的是冷食、鱼冻、各种凉菜。晚宴后举办舞会,舞会在午夜前结束。之后,伴郎便送新郎、新娘入洞房。

六、丧葬习俗[1]

俄罗斯族信奉东正教。由于宗教的原因,俄罗斯族的葬俗与我国其他民族相比,具有以下几个特点:一是对逝者的态度,俄罗斯人对死亡很淡定,认为死亡是自然的事;二是逝者的随葬品很少,仪式也很简单,没有厚葬的习俗;三是普遍实行土葬。但是中国俄罗斯族由于受到聚居地其他民族的影响,其丧葬习俗已发生了很大变化,许多古老的习俗已渐渐消逝。

(一)对死亡的态度和准备

俄罗斯族老人对死亡很坦然,不畏惧。但是很重视,一般在暮年时都为自己准备死后穿的衣物,并嘱咐亲人要按其遗嘱为其穿戴。男性一般穿西服,不戴帽子,穿皮鞋;女性穿连衣裙,要戴头巾,穿皮鞋、布鞋都可以。头巾的花色没有限制,一般选择亡者生前最喜欢的花色。另外,是教徒的还要在其额头扎一条印有圣人肖像的头箍。对意外亡故者,要根据其生前爱好赶制最好的衣服。

俄罗斯族人对死亡的态度体现在对棺木的准备上。俄罗斯族认为棺木是亡者的家,应该如同装饰自己的家一样装饰亡者的家,表现了亲人对亡者的爱戴和依恋之情。棺木是请木工来家中制作的,他们对棺木没有恐惧和忌讳的心理。棺木外表一般漆成黑色,内部则保留天然木质本色,也可用黑布或黑色天鹅绒包裹棺木外表,并在棺木开口处镶一圈工艺白纱边作装饰。

俄罗斯族人对死亡的态度还体现在入殓的程序、出殡、墓地选择和祭拜等具体的丧葬事物方面。一般人在死亡后的第三天,遗体方可入殓。由家庭中的青壮年男性将亡者遗体从床上抱起,缓缓安放在棺木内,并在遗体上盖一条白布单或盖尸单。入殓的顺序是先在棺木内底层铺一层刨花(做棺木时收集的清洁刨花),刨花上铺一条白色布单,布单上面遗体头部一侧摆放一个用刨花作枕心的白色大方枕头。在出殡前,亲朋好友们需围着遗体照相。俄罗斯族人把逝者都安葬在公共的墓地。墓葬地都修有围墙和大门,里面由俄罗斯族人看护。过祭日时,俄罗斯族人从不发请帖,都是口头传达信息,闻讯者一定会去参加。俄罗斯族人很重视为亡人过周年纪念活动。经常有移居国外回来探亲的俄罗斯族,专门为安葬在国内的亲人举行纪念宴会的,还有从国外寄钱给国内亲友让其代自己举行纪念宴会的。

(二)为死者沐浴、更衣

俄罗斯族家庭有人去世,家人在悲痛之余,需及时通知亲朋好友。

以往为死者沐浴,主要是由东正教神职人员进行。但现阶段,特别是在我国,由于无此类人员,主要请女性老者为亡者沐浴更衣,也可由自己家的人,一般是亡者的儿女为其沐浴更衣。亡者的沐浴仪式一般在家中进行。遗体沐浴后,还要为其更衣、梳理头发。

此环节特别讲究,反映了俄罗斯族人对死者的尊敬。要用清洁的温水、新毛巾、新香皂,从头到脚将遗体擦洗一遍。如果请人为亡者沐浴更衣,要准备一块新香皂和两条新毛巾送与施洗者,另外还可把亡者生前穿过的质地较好的衣物送与施洗者留作纪念。现在也有专门从事此事的人员,作为谋生的手段。沐浴和更衣后,要给请来的施洗者付费。

(三)遗体的停放

为亡者穿好衣物、梳理完毕后,遗体要放在床上或木板上。木板不能直接放在地上,要用两条木凳架起来。按俄罗斯族的习俗,摆有遗体的木板或棺木都不能直接接触地面,只有下葬时才能挨地,即入土为安,在此之前是不能挨地的。

遗体下面铺一条洁白的布单。遗体呈仰卧状,口、眼闭合呈自然睡眠状态,双脚并拢,如并不拢可暂时用布条轻轻地把双腿绑在一起,待遗体入棺时去掉布条。

亡者的双手在胸前交叠,右手压在上面,右手拇指、食指、中指呈捏拢状,象征画十字作祈祷,左手手指内屈,其中放一块手绢和一截蜡烛,也有手中放钱的。如双臂不能呈交叠状,也要用布条暂时绑缚,但在遗体入棺时要去掉布条,因为绑着手脚是不能进入天国的。遗体上盖一条白布单,头下枕白色枕头。遗体摆放在家中一居室内供人瞻仰,因而白布单只盖至胸部,露出遗容。遗体要在家中停放3天,以防假死。遗体旁要摆放点燃的蜡烛,还要摆一小碗祭祀蜜饭象征圣餐。

(四)守灵的习俗

由于中国的俄罗斯族受汉族文化影响较大,并且俄罗斯族与汉族通婚的较多,所以在守灵方面,与汉族文化有许多相似之处。在停放遗体的室内要摆放亡者遗像,并在遗像旁边,摆放死者生前喜食的食物。死者的亲属一般穿黑色或素色衣物,妇女穿黑色或素色衣裙,戴黑头巾;姑娘穿黑色衣裙,扎黑头带;男性穿黑色或素色衣裤。亲属要为亡者守灵,蜡烛日夜不能灭。一般只给长辈戴孝,不给晚辈戴孝。戴孝期间,家中忌喜庆活动。死者死亡的消息传出后,亲朋、邻里、同事都可前来吊唁,安抚亡者亲属,表示哀悼之情。吊唁的人也要穿素服,女性要戴黑头巾,男性进屋后要脱帽。前来吊唁的人一般不带什么东西,但可以送蜡烛,现在也有送钱的。来吊唁的人,可以瞻仰亡者遗容,祈祷亡者的灵魂升入天国。关系亲近的人,可以帮助料理丧事。俄罗斯人守灵时还要在家庭的圣像面前摆一碗清水(象征圣水),点燃一根蜡烛。碗中的水要不断添加,蜡烛也要不断续换。除了水和蜡烛外不摆其他食物。

(五)棺木

俄罗斯族棺木的形状要求与汉族有许多不同之处。俄罗斯族的棺木不能提前制作,只有人亡故后才能做,而汉族的棺木可以提前制作。汉族人的棺木较大,但俄罗斯族的棺木是按死者的体形制作的,不宜过大。做棺木的材料要选好的。棺木板不宜太厚。俄罗斯族棺木分棺身和棺盖两个部分。棺身深约50厘米,棺盖深约20厘米,棺木的长和宽各比遗体多出约20厘米。棺盖和棺身各呈底部略窄、敞口处略宽的斗形,棺身和棺盖合起来呈六角形。棺木两头无大小、高矮、宽窄之分。

(六)入殓

俄罗斯族信仰东正教,因而在入殓时,也能体现出东正教的特点。俄罗斯族是一个尚白民族,在棺木的内部布置多是白色的,棺木最底层铺清洁刨花,上面铺垫鸭鹅毛褥子和枕头。尸体用中央缝一个用黑布裁剪的东正教十字架图案的白布单覆盖。白布单盖至胸部,露出面容供人瞻仰、拍照、告别。遗体周围摆放许多用彩纸做的各色花,棺内不放任何物品。遗体安放好后,将棺木移至室外,摆放在两条木凳上,因为亲属、亲友要围在棺木周围和亡者遗体告别、拍照留念。遗体入棺后不盖棺盖。盖棺盖是棺木下葬前的最后一道程序。

(七)出殡

随着时代的变迁,也受周围文化的影响,中国俄罗斯族的出殡仪式与传统的出殡仪式相比已经发生了很大的变化。

以往,在出殡队列最前面的是由男性直系亲属举着的十字架或花圈,接着是由6个男性青壮年抬着棺身、棺盖。一般棺身和棺盖是分开抬的,也可以将棺盖暂时盖在棺身上,但不能钉钉。随后是神甫、亲属、亲友等一行送葬队伍。在送葬路上棺材是不能落地的,途中可换人抬。现在,由于俄罗斯族的墓葬地离居住地远了,一般改用汽车或马车先将棺材运至墓葬地大门外,再换人缓缓抬进墓地。此外俄罗斯族抬棺木不是用绳子,而是用白布,在棺身下搭3条长白布,两边的人各抓住一头抬着去墓地。过去,有教堂的地方还要为其敲钟送行,并且在起灵后要去教堂让神甫为亡者作亡灵祈祷。现在,俄罗斯族的葬礼多请会诵经的俄罗斯族老人,前去做安灵祈祷。

(八)下葬

下葬

俄罗斯族的下葬仪式一般由教堂的神甫及会诵经的俄罗斯族老人主持。在送葬队伍来到墓地后,将棺材架在2条木凳上,神甫或会诵经的老人要作亡灵祈祷并用圣水象征性地喷洒遗体,祝愿亡者安息,灵魂升入天国。下葬前,众亲友还要与遗体告别。他们依次走近尚未盖棺的棺材,象征性地俯身亲吻亡者额头,然后边画十字,边默默祈祷告别。告别仪式结束后,先把盖至亡者胸前的白布单盖至头部,然后盖上棺材盖,由男性亲属用4根长钉按上、下、右、左的顺序钉棺材盖,最后用长条白布缓缓把棺材吊下墓坑。

俄罗斯族的墓坑一般是当天早上挖的,也可提前一天挖。墓坑一般都挖2米左右深,墓坑呈上下垂直的长方形,长和宽都大于棺材。

棺材吊入坑底后,神甫从旁边的土堆上抓一把土按上、下、右、左的顺序撒在棺盖上,接着亡者亲属、朋友及所有参加葬礼的人每人抓一把土撒在墓坑里,并举右手画十字祈祷亡灵安息,最后用铁锨将土填进墓坑里。

俄罗斯族人在埋葬当天,还有较多的细节要求:一是不在坟上摆食物,只在碑前点燃蜡烛;二是不在坟上烧花圈和衣物,而是把花圈和鲜花摆放在坟上任其自然毁灭;三是亡者的衣物或由子女留作纪念,或赠送亲朋好友作纪念;四是亡者亲属在埋葬当天要带去祭祀蜜饭,让参加葬礼的每一个人象征性地吃一口,以示纪念亡者。

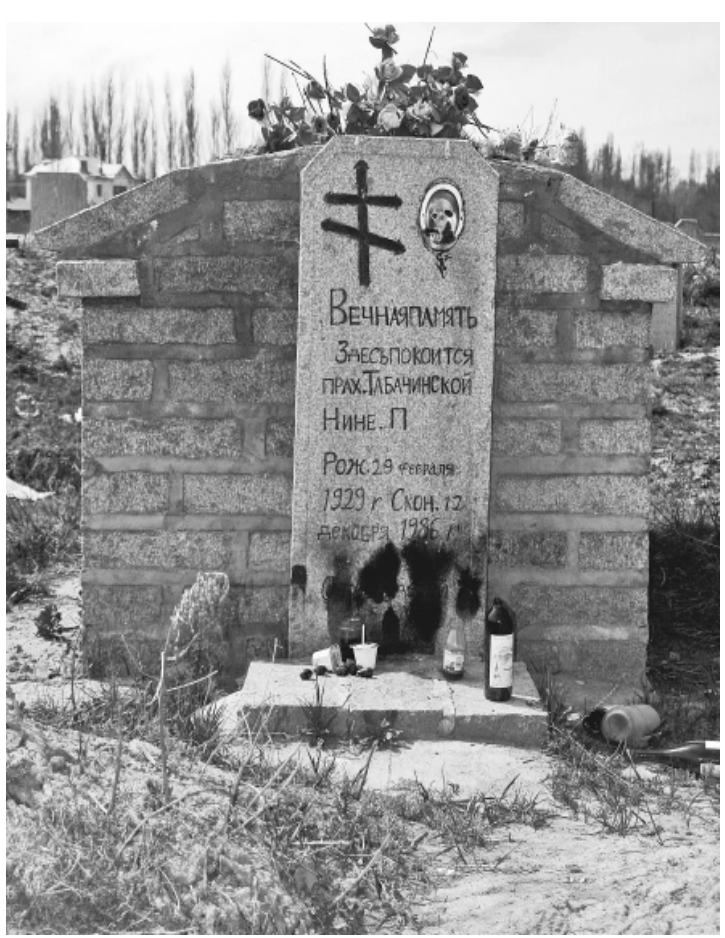

(九)修坟

俄罗斯族的墓坑呈东西走向,亡者下葬时脚朝东、头朝西,即面朝日出方向——东方。坟头堆得不宜太高、太大,一般在地面砌一个三四层砖高的略大于棺材的长方形围框,其内填满土成自然凸状。坟堆高于地面50厘米左右,上面可以种植鲜花。在坟头的东面立一个木质十字架或石碑,碑的正面朝西。以往,在坟上立木质十字架是一种古老的习俗,现已不多见了。现在多在坟头上立石碑,如果石碑在亡者埋葬当天没做好,则其亲属可以在亡者死后祭日时为其立碑。部分俄罗斯族人还用木栅栏或铁链将坟围起来。

但是现在坟墓的形式由于受到周围文化的影响,也已经有了很大的变化。如将坟堆堆成又高又大的圆形,碑立在坟头前,碑文朝外。

中国俄罗斯族还有其他一些特殊的习俗。未成年人若不幸身亡,其丧礼的过程同成人是一样的,只是长辈不为晚辈戴孝。如果是俄罗斯族未婚姑娘逝去,人们一般要把死者打扮得像新娘一样,要为她穿上白色连衣裙、白色皮鞋,头戴白色婚纱纱巾。未婚姑娘的棺材应该由未婚女子或未婚男子来抬。

墓

(十)祭祀

俄罗斯族的葬礼一般在正午前结束。葬礼结束后,参加葬礼的人都要回到亡者亲人家,参加葬后宴。葬后宴一般在家中举行,现在也有在饭店里举行的。在宴会上,客人表情肃穆,先由神甫或神职人员念祈祷文,即《圣经》中的有关章节,接着大家一起用俄语唱悼念歌——《神圣的上帝》。

葬后宴的饭菜比较简单,但具有较浓郁的俄罗斯族特色,包括凉拌菜、灌肠、列巴及油煎包子、煎饼、红焖肉饼等,不能唱歌和跳舞,不能说笑。用过餐后,客人安慰主人几句话便告辞了。

传统的葬礼上还有一种追悼亡灵的仪式,即追荐亡者名录。这是由教堂的神职人员来主持的。首先由亡者的亲属在亡者周年祭日来临之际,将亡者的姓名、生辰等基本情况,写在一张卡片上交给教堂,教堂的牧师把即将受追荐的亡者名字记于簿内,以便祈祷时追荐亡灵。

复活节后第9天是俄罗斯族的上坟日。俄罗斯族的上坟与汉族有很大的不同:一是所带的物品不同,每一个去上坟的俄罗斯族人都要带一小碗蜜饭、一些煎饼和煮鸡蛋等食品;二是与其他上坟人相遇时,汉族人很少开口,都比较悲伤,而俄罗斯族人在墓地相遇时,每人都要互相祝福对方家的亡灵升天,并吃一口对方的蜜饭以示纪念亡灵;三是祭扫的细节不同,俄罗斯族上坟时不仅祭扫自己家的亡灵,而且可以祭扫邻坟和其他人家的坟,尤其还要祭扫公墓,甚至该坟地没有安葬自己家的亲人也可以去祭扫;四是祭扫结束后的活动不同,去上坟的俄罗斯族人要聚在一起,将各自带来的食品放在一起,互相吃对方的食物并祝福对方家的亡灵升天。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。