结构语言学与传播普遍理论之梦

50~70年代,沿着上述思路发展出多种结构语言学思潮(因假设整体大于部分而得名),扩大了语言学理论的影响。在俄罗斯形式主义学派和后来的布拉格语言学派当中,罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)将语言分析与数学式传播分析相结合,由此迈出了重要一步。他的理论像数学式传播分析一样,把话语看做一系列基本信息单位(即组成语言的语素)的完成式,提出了二分法原则(比作二进制信号)在语言运用中的重要性。但这种分析大谈终极系统:“与语言相比,其他象征体系都是微不足道的附属物。可提供信息的主要传播工具是语言。”符号学被等同于语言学,语言学又被视为关于传播的普遍理论。语言的形式(语音或语法)要服从决定论的规律,所有的语言都有“共同的基础”。句法(符号间关系的转化)在某时某刻的活力可以被量化描述。语义学(符号与事物的关系),即意义与事实的关系(控制论正是基于此)可以还原成句法,句法尽可在语言内部加以分析:它有“内在的属于语言的特性”。

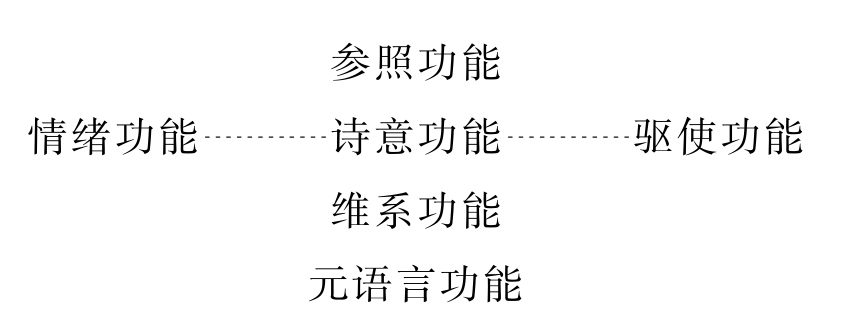

雅各布森还给讯息功能交流的数学模型套上语言学术语,得出新的传播模型。他扩大了这个模型的适用范围(从纯粹认识的角度出发),把原本被排斥的情绪或诗歌也包括在内。除了发出者、讯息和接收者以外,传播还有其他元素,如人和人之间建立的接触、共同编码(即语言的编码)、语境。

雅各布森认为,传播六要素分别对应六种功能。参照功能,或曰内涵功能、认识功能,指的是上下文(关于世界的话语)——香农当年只考虑到了这一项功能;情绪功能,比如话语中的“我”就说明信息发出者的存在和状态(讽刺、愤怒或其他);驱使功能,如命令式的“你”或“您”指向接收者(如法语第二人称敬称的“buvez!”意为“喝吧!”);维系功能,指的是话语参与方之间的关系,确认沟通渠道是否畅通,比如“您好吗?”“喂?”;元语言功能,是确认语言的规律,比如“sophomore这个词是什么意思?”;诗意功能,指的是语言运用的风格特色,它除了自身的运用以外,不指示任何其他东西,比如,“l’affreux Alfred”(“那个可恶的阿尔弗雷德”)并不比“l‘horrible Alfred”(“那个极恶的阿尔弗雷德”)有更多意思,但前者发音中的叠音效果更有诗意。“I like Ike”(“我喜欢艾克”)这句口号也是同样的道理。[2]

上述复合模型综合了卡尔·布勒的语言学研究成果、人类学家布罗尼斯拉夫·马利诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)关于仪式关系的研究成果以及雅各布森本人的诗意理论,丰富了对传播功能的认识,但同时也依然受到线性传播观的局限。他的功能选取相当武断,且颇多局限。元语言功能和诗意功能可以截然分开吗?认为诗歌是语言的内在追求,是否太局限于19世纪晦涩诗人(马拉美、坡)的观点?最大的问题是,如果把传播现象向这么多用途敞开,那传播的功能岂止于上述六项?岂不是要把一切社会交流的形式全都包括进来?

语言模型的过度扩张在列维—斯特劳斯的理论中登峰造极。他将传播置于一种更广阔的视野,主张将传播视作横向的人类学现象,不仅词语、物品和女人的交换,连经济制度、社会制度、性的制度也可共享语言学提供的模型。[3]这样的人类学研究始终停留在计划状态,机制不清晰,说服力不强,很容易被驳倒,但是列维—斯特劳斯用它研究美洲印第安社会的神话,成果显著。继莫斯和涂尔干之后,列维—斯特劳斯也表明了人的示意借助形象化的说法,如比喻和换喻等,这些形象化的说法其实是一种意义换位机制,它们把这些机制规定为结构,即我们所说的叙事(récit)。俄罗斯民俗学者弗拉基米尔·普罗佩(Vladimir Propp)对神话加以结构分析,揭示了神话的逻辑(经常被否认),即将自然元素和文化元素视为对立和互补的两种体系,通过移植以对应人类生存的重大问题:生死对立变成植物与动物的对立,食品按照生熟标准划分,世界也被二律背反地解释成高/低、男/女的对立……西方社会倾向于从知识的角度出发,自认为优于所谓“原始”社会,上述理论有助于调和西方社会和“原始”社会之间的对立。但是这些理论重复了以往一些理论的弊端:迷恋精确科学的严密性,导致过度系统化,相信只观察语言就可以把握想象。结构分析认为神话是封闭的产物,与人与人之间的关系无关,以为找到全部问题的数学式解决,就可以给出话语形成和变化的规律。实际上,话语在矛盾中形成,并时刻在矛盾中变化,这些矛盾和变化完全在结构分析之外,结构分析的分类学对此无能为力。杰克·古迪对此有过精辟的批评。格雷马斯(Algeidiras J. Greimas)和克罗德·布雷蒙(Claude Brcmond)的理论也有类似倾向,他们想提取出放之四海而皆准的叙事规律。不论叙事发生在何时何地,不论是神话、寓言还是当代文本,他们都按简单的标准将之切割成同样的序列:升华/堕落的对立、连接发出者(英雄的追求的起源)和接收者(英雄)的行动链条等。

乔姆斯基的语法生成研究没有这类问题,因为他的出发点选得好,是从最技术的层面、从普遍能力如何产生这个问题出发的。他研究多种口头语言,试图找出语法的常量:这样一来,研究就彻底回到功能主义,专注于所有人都拥有的超验能力。相关研究在经验主义的基础上开展,所以成果颇丰,但是最终也没能摆脱科学主义(主体被描述为理性的、自主的,在很大程度上被比作机器),也忽视了语义学的问题——毕竟意义不来自语言形成的抽象规律,而乔姆斯基让人觉得他以为意义不过是个体表现层面的东西。除了极端理性主义外,乔姆斯基的理论还从根本上否定大众传媒,他认为大众传媒是有组织的谎言集散地,是舆论控制和舆论操纵的发生地,只有面对面的传播可以做到自然和透亮。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。