回归奠基人:转向反思

社会学最终回到它的奠基人,同时发现批评并未使这个学科分崩离析,而是为其提供了滋养,从而找到了应对挑战的办法。第二章提到,社会科学的发展不是以某一种思想体系为核心的——连社会经验和现代性的定义,欧美之间都有分歧——这对评估大众传播的贡献也有影响。然后,社会科学在大洋两岸同时体制化,基本上遵循的是理性主义的路线,知识和被使用的概念与实践一起成为化石。功能主义、批判理论、场域理论和文化主义以各自的方式区分了社会和自然,同时也封闭了自然。不过,社会学在诞生之初就注意到了实践的多变性和社会创新,20世纪的思想发展也一直受此影响。汉斯·约阿斯(Hans Joas)通过对经典的深入阅读指出,最宿命论的学者往往不停地使用创造性的比方(马克思说的革命)或谈论不确定的问题(涂尔干说的道德创新),以免使自己的模型陷入自我封闭。

约阿斯避开了哈贝马斯对韦伯的解读,他分析了韦伯关于领袖魅力的文章,从中找出了韦伯的疑问,借此描述了理性化层层递进的步骤。韦伯把所有不能归入理性化、同时又似乎让集体生活重获新生的东西,都归入领袖魅力这一类。他的潜台词是,社会既不能被简化为价值,也不能被还原成个人化的可怕发展,但他也没有找到合适的理论方法,所以才会把领袖魅力比作个人魅力的神秘力量。传媒研究以自己的方式延续了这个过程,指出了阅读行为、节目制作者和受众的无尽的多样性和冲突。有关讨论逐渐累积,最后由公共领域这一概念集大成,这个概念最初是哈贝马斯从理性主义的角度提出的,后来被来自各方的多种思路进一步丰富。

有一些长期不受重视的学者从行为的复杂性出发展开研究。乔治·齐美尔是这方面的第一人,他认为从自然世界脱身是一种辩证法无法解决的矛盾动力原则。人类抽象的能力造成了客观世界(环境)与心理现实(思维个体的世界)的割裂,这种割裂未能促成厘清全部历史进程的高明理论,也没有导致两种自成体系的对立趋势之间的危险的、不可救药的分离(唯心/唯物、理性化/生活世界)。现实中时刻都有超出理论的环节,相关博弈亦由此而生。这一现象在当前的现代性状态下更是变本加厉,因为现代性通过货币普及、向城市集中、对存在加以数学式的智识化等做法,使距离化的可能性更加多样,也增加了主观状态和客观状态的多样性。即便是在同一个出现当中,人也可能一会儿是外部事物,一会儿又是意义的源泉。他们利用自己的本领,把自己无限破碎成小片,按照角色来自我建构,然后就居于这些角色当中,同时又不能被彻底定位成这些角色。与大多数欧洲学者不同,齐美尔没有从现代性的沸腾中得出任何实证的弱点或悲观主义,虽然他也认为当代生活令人疲惫,因为人被迫面临越来越多的相互矛盾的要求。如果文化悲剧确实存在(即人无法与自己巧合,同为主体和客体的矛盾无法解决),那么,这个悲剧也是日新的,是人类生活的源泉。接下来的推理与批判理论明显对立。阿多尔诺在媒介文化里看到的异化并不存在,或者说,异化一直存在于艺术生活甚至人类存在本身:异化描述的是与文化的关系。广义地讲,异化说的其实是一种不能永远依附的关系。齐美尔认为,与其说“异化”,不如说“客观化”,因为“客观化”的说法更规范、更负责——生活本来就是苦中有乐的。齐美尔的许多艺术研究体现了这些思潮,也暴露了他的社会学美学化倾向,不过他并不局限于此。

这种思路将主体从根本上切分成断面,主体在外化过程中、在客观化过程中创造自我——“我”可以跳出自身又回到自身,可以面对他人,不会被逐渐僵硬的社会永久性地捕获。这种思路提出的理论范式可以说是遍地开花,众多学者围绕反思、经验和媒介化的概念加以阐发。与所扮演的角色拉开距离,于是反思就开始了。经验指的是社会化过程中来来往往的操作。媒介化是通过稳定社会形式,在主客体之间建立关系的持续的努力。个体卷入他们明知是结构化了的互动,但他们服从的形式实际上是互动的凝华,还可以不断摆弄和再造。这些理论元素,在埃尔维·戈夫曼的作品中已有提及。达尼洛·马尔图切利(Danilo Martuccelli,1999)认为,戈夫曼不仅是从事互动情境常量研究的结构主义人类学家,也是提出反思的现代性的学者,“平等化民主社会的互动难题”是他一直在思考的问题。现代人与他们扮演的社会角色格外有距离,同时还要服从所谓人人平等的要求。他们必须确保自己身份有序,妥善调整自我表现,以便维持互动的和谐。每个人都努力让自己符合“集体行为的框架”(戈夫曼更倾向于这个表述,而不是“社会形式”),其中最重要的框架之一就是个体身份的持久性,同时还要定期接触一些“中间地带”(coulisses),在那些地方,自己和别人都重新变得不那么僵硬。

几十年来,结构主义和体系化理论也在探讨行为的创造性。阿兰·图雷纳的社会自我生产理论初步形成于70年代,这种理论有进化主义色彩,后来渐渐采纳了反对社会封闭的主体社会学。它强调主体包含一些不可和解的称谓,作为主体的“je”(我,主格)和作为客体的“soi”(我,宾格)的矛盾,可能表现为个体经历的痛苦或骄傲,也会表现为集体层面的长期斗争。现代社会明白,现代社会发明了分类,而不是发现了已然存在的分类,现代社会把政治这个不断重组的领域,变成了正义/非正义的规范不断出现和对抗的空间。当存在出现大的缺口时,就会表现为集体矛盾,集体矛盾是民主行为的条件和出路,而不是达到共识必须经历的过渡。阿兰·图雷纳起初更关注社会运动而不是微观政治,他还借鉴了存在主义和功能主义理论中一些相互矛盾的过时说法(受他影响,后人超越了这些说法),而且他似乎也不想让自己的论文指涉太广,但他依然是率先提出传播新观点的学者之一。他认为传播创造了一个共同世界,同时也没有把始终在变化的各种存在混为一谈:矛盾是使交流称谓可能的条件,不是不受欢迎的前提,也不是出人意料的结果。英国学者安东尼·吉登斯(《社会的构成》,1984;《现代性和自我认同》,1991)提出了社会构成的理论。吉登斯不想割裂宏观层面和微观层面,他既借鉴了布尔迪厄的生成结构主义(结构既是行动的源头或资源,也是行动的结果),又吸纳了反思的潜力。个体总能追溯自己的轨迹,自我把握,哪怕是在不自觉的情况下。这种能力不是说在社会之外还有什么存在(齐美尔则极端地以为自我可存于社会化之外),而是社会自我生产的不间断努力,它有时会导致复制的失败:结构不是以外在的方式起作用,而是以内在生成的方式组成。吉登斯把反思的问题搬到了传统社会与现代社会的矛盾的层面,传统社会到处是面对面的日常做法,人与人之间未被距离化,个体的重点是从自己出发计算时间,重点却是空间,而现代社会发明了远距离传播的手段,位移和抽象普遍化,实现了时间和空间的剥离。我们这个时代本质上不是反思的,以前的社会永远不会反思(后现代学者正是这样认为的),但是我们这个时代的反思特征从现象上看更明显、更具有决定性。当代的关系越来越有传播性,这些关系按照线性的时间在全球范围内共享,也就是说,表现为从非本地化走向全球化。个体之间希望建立信任关系,协调远距离行动,这是齐美尔或戈夫曼的逻辑,现在这一逻辑应用到了结构性的反思。反过来,个体也发明小型传统,重新定位自己的行动,并且加入迂回曲折的心理体验和自我反思。

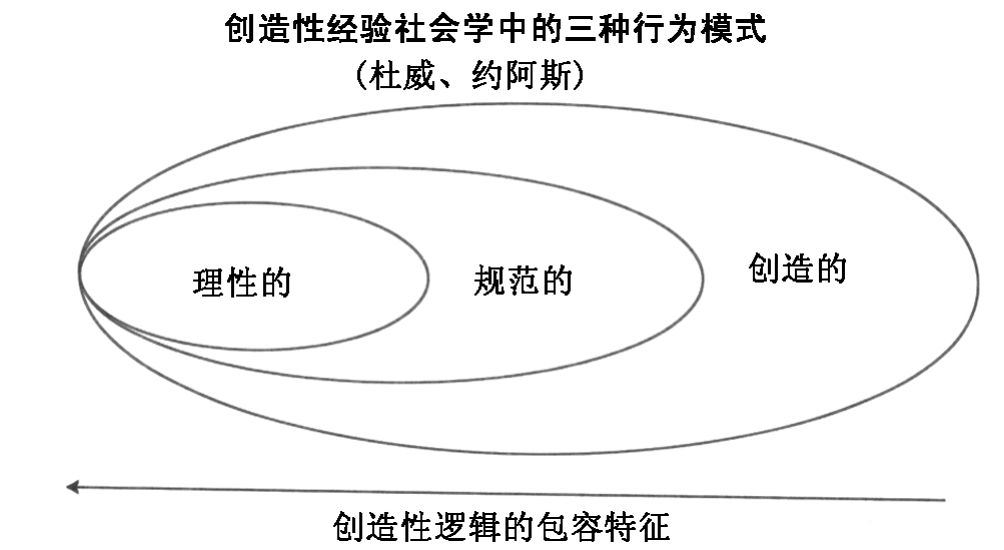

被汉斯·约阿斯称作反思行为或创造性行为的理论范式,自成型之后就一直影响着欧洲社会学。在美国的实用主义理论中,也出现了有力的表述。皮尔斯的三分法关注知识生产的根本的集体经验和话语经验,尽管他的理论暗含科学主义的论调。米德也接受了行为是传播的观点,他认为个体从一开始就是一个复数的存在,体现了多重期待的综合,正是这些期待影响个体,让他采纳角色,并通过角色回归自己,和别人一起构建自己,把自己变成一个稳定的客体。创造性的居所就是身体,身体不只是个工具,而是社会性的重要场所,是“在自觉的目的性之前就已经存在的社会关系”(约阿斯语)。杜威则研究了游戏规则永远被超越的总的后果。他认为,人类逻辑超出了规范生产和手段/目的关系的问题,在它的地平线上形成对立的,一边是未确定的项目,另一边是实际情境,手段与目的就交织其中。杜威支持的“创造性民主”的概念说明,社会学理论在摇摆中走向了普遍相互倚赖的新理论。根据新的理论,个体的多样性和个体内部的多维度一直在寻求表达,而且表达不是为了寻求一致,以便结束多样性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。