一、小桥流水

小桥·流水·人家,出自元代曾做过江浙行省官吏的马致远的小令名作《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”这小桥流水、摆渡人家、古道瘦马、浪迹天涯,这不就是古吴地区的真实写照吗?

江南水乡,与桃花源一样,令世人神往,魂牵意绕。《桃花源记》给我们的意境是宁静平和,悠远宽广。桃花源,成了人们千古向往的地方。江南水乡,向我们展示了小桥流水人家,给我们朴素平实、宁静舒适、温情脉脉的美好意境,令世人为之倾倒。桃花源是仙境,而小桥流水人家却是人间——吴中大地。这浓厚的江南味道,充满着酒的醇香,茶的清香,花的芳香,尤其是人间温情的馨香。正是这“小桥流水人家”,才使吴地活力与魅力兼具,古韵与今风共存,使吴文化真正拥有了永恒的价值(见图5-1)。

图5-1 小桥流水,落日金辉

透过古城镇“小桥流水人家”的如画风景,雨后的河水含着水草的野香,使我们体会着平实悠然的平民心境,体会着历史文化所带来的华章饕宴。无论岁月沧桑多么残酷的掩盖和埋藏,但这些文化仍在巨大地影响着我们,它们熠熠生辉地闪耀在大运河、秦淮河、苏州河、苕溪河、水阳江……的两侧。

那首《小桥流水》更使人神往:

多少年小河在我家门前绕,多少年小桥累弯他的腰。

数不尽的石板路,慢慢变薄。

讲不完的故事顺着水儿飘,顺着水儿飘。

小桥流水流个那桃叶飞,小桥流水流个那彩云飘。

小桥流水,船儿轻轻摇。

摇呀摇呀摇,摇呀摇呀摇,摇到了外婆桥。

多少条小河在我家门前绕,多少座小桥笑弯他的腰。

走不尽的石阶路,匆匆变老。

长不大的童年顺着水儿飘,顺着水儿飘。

小桥流水流的是我的歌,小桥流水流的是我的笑。

小桥流水,船儿轻轻摇。

摇呀摇呀摇,摇呀摇呀摇,摇到了外婆桥。

烟雨三月的江南,撑一把油纸伞,走在石板桥上,飞雨落花,轻盈如梦。看河边洗衣物的妇人,听河水潺潺,你有一种莫名的亲近感,不经意间一切那么悠然。这种简单朴实的浪漫,映射出真正的原始美。淅沥的小雨湿润了青石板,一叶扁舟停靠在小河湾。飘逸的雨丝洗净了浮华,涤荡着灵魂深处的惰性与怯懦。

可见,水是世上最美的东西,是滋润万物生命的源泉。因为有了水,我们才有了长江流域的美丽风光,才有了黄河流域的远古文化,才有了江南水乡的周庄、同里、乌镇……因为有了水,大山才显得越发有灵气,树林才青翠欲滴;因为有了水,我们才拥有了绿色,拥有了清纯,拥有了生命。水是资源、是财富、是文化。

吴地位于“(长)江(黄、东)海之汇,南北之中”,浩瀚的长江和太湖水,碧波万顷,浩浩荡荡。不仅有“河流文化”,还有“海洋文化”,可谓得天独厚。水,不仅孕育了吴文化,还在文化进程中演绎出风姿多彩的各种事物,而且随着历史的演进、人类文明的发展,已使之成为中华文化所阐释的一个重要“对象主体”,并因此使这一文化体系生发出一种特异的艺术光彩。从这个意义上说,吴文化就是水文化。水文化是吴文化的鲜明特征和个性标志,由此产生出:

(一)水精神

“天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间。”(1)老子说的意思是,天下最柔软的东西,能驾驭天下最坚硬的东西。无形的力量能穿透没有间隙的东西。水是最柔不过的,却能穿山透地;不仅自己运动,还推动周边一起行动;不故步自封,经常不停地寻求自己的出路;遇障碍不低头,气壮山河;不仅洗净自己,还洗刷其他各种污浊;刚柔相济,创造美好;超越历史时空,一江春水向东流;愿为“万物本原”,成为鲜活生命;即使在没有空气和阳光的条件下仍能生存。正如《易经》云:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”其核心和精髓是大禹的治水精神,即大仁、大智、大勇。

正是这种精神,吴地人在吴中大地描绘了最新最美的图画,时代的脚印就是明证。如五代十国时期,建都于广陵(扬州)的吴国、建都于金陵(南京)的南唐和建都于杭州的吴越国都大兴水利建设。尤其是吴越王——钱镠(公元852~932年),在位期间设立“都水营田司”,统一规划水利,征发民工,修建钱塘江海塘,被百姓称为“海龙王”;又在太湖流域,以纲提网,凡一河一浦,都造堰闸,以时蓄泄,不畏旱涝,并建立水网圩区的维修制度。中国古代著名的水利工程中,吴地就有五项:

一是胥溪,又名胥河。源出高淳县固城湖,是连接荆溪和长江在安徽省东南部的支流水阳江的一段河道,也是我国开凿最早的人工运河。春秋吴王阖闾伐楚时,伍子胥建议开挖一条运河运兵载粮,东通太湖,西入长江。吴王接受此议,并任命伍子胥负责筹划、开挖。这便是胥溪的由来。岁月的流逝,泥沙的淤积,后来胥溪逐渐湮废。唐景福二年(893年)杨行密的部将台蒙修筑五堰(银林堰、分水堰、苦李堰、何家堰和余家堰)运粮于这一河段。北宋时五堰渐废,改筑东坝、西坝,以防御高淳县境内固城湖、丹阳湖等湖水东侵。明代洪武二十五年(1392年)再次疏浚胥河,建石闸启闭,使河流经由固城、石臼二湖泊,并通过秦淮河以沟通太湖、南京之间的水道运输。永乐初年废掉运道,再筑东坝。嘉靖三十五年(1556年)更筑下坝,从此高淳县境内诸湖水不复东行。直到1958年,拓宽、疏浚胥河,拆除东坝引水东下,建封口坝和茅东闸等控制工程,古老的运河又重新焕发青春。

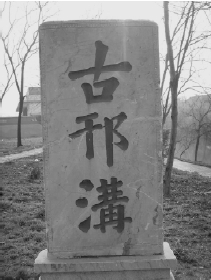

二是邗沟。春秋末期,吴王夫差即位以后,南下攻越,当他认为无南方侵扰之忧时,便掉转戈矛,北上伐齐,进军中原与晋国争霸。其时吴国地处长江下游,河网纵横,交通全靠水路,“不能一日而废舟楫之用”,舟师是吴军的主力。但长江、淮河之间无直接通道,北上伐齐需由长江出发入海,再绕道入淮,航程过长,海浪过大,使之不得不想以人工河沟通江淮。夫差连年伐楚,吸取以往开河的技术经验(沟通太湖和长江的“胥溪”和太湖通向东海的“胥浦”),加之吴国的造船技术也有很大提高,已能建造各式大中型舰船,便决定从邗城开始,因地制宜地把几个湖泊连接起来。据《汉书·艺文志》及郦道元的《水经注》记载,邗沟的路线大致是:南引长江水,再从如今观音山旁的邗城西南角,绕至铁佛寺稍南的城东南角,经螺丝湾、黄金坝北上,穿过今高邮南30里的武广湖(后名武安湖)与陆阳湖(又名渌洋湖)之间,进入距今高邮西北50里的樊良湖(又称樊梁湖,即池光湖),再向东北入今宝应东南60里的博芝湖(又称博支湖,即广洋湖)、宝应东北60里的射阳湖,出湖西北至山阳(今淮安楚州)以北的末口,汇入淮水。因为利用天然湖泊以减少人工,所以邗沟线路曲折迂回,全长约400里。邗沟又名“邗江”、“韩江”、“渠水”、“邗溟沟”、“中渎水”等。这就是《左传》中所记载的(鲁)哀公九年(前486年):“吴城邗,沟通江、淮”。因该运河以邗城为起点,故称“邗沟”(见图5-2)。

图5-2 古邗沟

史上用“举锸如云”形容当初开凿邗沟的场面,其壮观热烈可想而知。是年冬,吴王夫差兴师伐齐,终打败齐国。一千年后的隋炀帝开凿大运河,在苏北段也沿用了夫差的邗沟。诚千古巍巍壮举,煌煌大业。它是中国最早乃至世界见于明确记载的人工运河之一,也是大运河的基础工程。因为有了它才有后来连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系的京杭大运河(1292年全线贯通,跨越22个城市,绵延1 794公里),使黄河文化与长江文化得到交流融合。它像一根血管将生命之源输送,促进了中国两千多年的社会经济与文化的发展。对于这一史实,晋代杜预注释:“于邗江筑城穿沟,东北通射阳湖,西北至末口(今江苏淮安北)入淮,通粮道也。今广陵韩江是。”

三是赤山湖。在今句容市西南30里,主要用于蓄水灌溉的古人工塘泊,又名赤山塘、绛岩湖。赤山湖三面皆岗地,西北一面地势平坦,两侧山崖对峙,名赤山。相传孙吴赤乌二年(239年)筑堤,蓄山溪水成湖,下通秦淮河。当时湖周长约120里,有二斗门控制水量,号称灌田万顷。

四是破冈渎。三国时开凿的古运河,用以连接秦淮河和太湖水网,是通往建业城(后名建康,今南京)的运输干线。原太湖流域的行船都由京口(今镇江)出长江,沿此路去建业,路途回远。为避长江风涛之险,吴赤乌八年(245年)开凿,自句容东的小其至丹阳西的云阳西城,连接两端的原有运道,使太湖流域的船只经此道直达建业,所凿通的分水岭名破冈,所以称破冈渎。此河纵坡较陡,水源缺乏,由冈顶向两侧各建7座堰埭,共14座,用以平水和节制用水,成为有记载的最早的完全用建筑物控制的运河。

五是练湖。在丹阳市城北,兼有济运、灌溉和防洪效益的水库,又名练塘、丹阳湖。湖水以西、北两个方向的山溪为源。西晋永兴年间(304~306年)开凿,起初用于防洪和灌溉,南北朝时周围号称120里,唐代以后分上下二湖,有中埂相隔。在唐代,练湖开始对江南运河进行水量补给。在宋代于江南运河入江口建京口闸,在常州方向建奔牛闸和吕城闸,中间是江南运河较高仰的一段,练湖成为这段运河的重要供水水源,有“湖水一寸,益漕河一尺”的作用。

此外,北宋时期,范仲淹为了有效地抵御海潮侵袭,他带领泰、海、楚、通四州的民工4万多人在黄海边修筑了一段长达140里的海堤,盐城百姓为了纪念范仲淹的功德称之为“范公堤”,它是我国古代海塘史上的伟大工程之一。据说,范仲淹为了新堤址的选择颇费心思。在科学技术尚不发达的宋代,普测海岸十分困难。一日,他去海边勘察,在一个渔民家中喝水时,看到渔民喂猪的桶沿漂着一圈稻糠,于是灵机一动想出解决问题的方法。在大汛期间,范仲淹发动沿海百姓将喂猪用的稻糠遍撒海滩,大潮一到,稻糠随着海浪涌进。落潮后,稻糠则附着在沙滩上,形成一条弯弯曲曲的糠线。范仲淹于是命令民工沿线打桩,新堤址就此确定。可谓“潮平两岸阔,风正一帆悬”。

新中国建立后,苏州地区于1958年开挖了太浦河和望虞河,成为太湖分别通向黄浦江和长江的两大泄水干道,并又陆续重点整治了浏河、白茆塘、杨林塘、七浦塘、常浒河、张家港、十一圩塘等通江骨干河道,形成了一个以江南运河、太浦河、望虞河3条流域性河道为主干,区域性河道为纲,县级河道为网,连通323个大小湖荡的河网水系。(2)正是这种精神,谱写了江南的美好乐章。“不言”的行动,“致用”的效益,天下很少能够做得到。

(二)水文明

老子曰:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。”(3)意思是,上善(有很好道德)的人好像水一样。水善于滋润万物而不与万物相争,它们愿意停留在大家厌恶的卑下地方,所以最接近于“道”(德)。居处善于选择地方,心境善于保持沉静,交友真诚相爱,言语诚实可靠,为政善于精简处理,处事善于发挥所长,行动善于掌握时机。只因为有不争的美德,所以才没有怨错。可见,水——胸襟广阔,纯洁透明;洁身自好,恩泽于民;乐意向下,随物赋形;奔赴深渊,毫不迟疑;遭到恶浊,默不推让;进入量器,保持水平;过满即止,不贪无厌;历尽曲折,终究东流;利养万物,不与相争;清静深沉,彼此相亲;无所不能,待机而动。

吴地之所以是一块绿洲,是从古吴人到现代太湖人,除极少时期(公元前514—前473年的40余年)外,历经数千年在水精神的基础上产生的这种水文明。吴地人不显山露水,坚持“天人合一”(即人与自然和谐共处),勤勤恳恳做好自己的事情,使吴地温风如酒、堆金积玉,与“铁马·秋风·塞北”形成了鲜明的对比。

吴地人在水资源的开发利用和防治水害上尊重自然、利用自然、改造自然、回归自然,取得了显著成效。

有一流的水利工程——从公元前486年的邗沟,到后来形成的京杭大运河。它全长1794公里,是世界上最长的人工运河,有三分之一在吴地。铁路出现以前的500年里,它一直是维系我国政治稳定和南北经济交流的生命线。邗沟在隋代已曲折连接南北两地,全河于1292年贯通、1688年基本定型。沿线设置了大量陡门、船闸、水柜、水库等,涉及的水工技术、泥沙工程技术相当复杂,备受中外学者推崇。又如洪泽湖,它是中国第四大淡水湖,也是现存世界上规模最大、历史最长的人工平原水库。它拦蓄淮河,为苏北2000万人口和3000万亩土地提供防洪屏障及灌溉水源等。其大堤前身叫做高家堰,1578年大修时,高家堰仅高4米左右,长60里。以后为了抬高淮河水位,大堤一直加高到10米左右,最长达67.25公里。创建于1580年的迎水石工墙最长曾达60.1公里,直立高度7~10米,坚固耐久,宛若水上长城,极其壮观。

从“患”到“利”,从“利”到“美”,无不说明吴地经济社会和生态环境的健康发展。吴地因水而富庶,因水而秀美,孕育了富甲江南的“鱼米之乡”。此外还有著名的太湖地区塘浦圩田。圩,也叫围、垸,是在近水地带修建环状堤防所构成的封闭的生产活动区域,防洪排涝与引水灌溉是这类工程的主要作用。因此,圩堤上都建有闸涵,圩区都有排灌渠系。圩垸自古以来就是开发湖区和滨江地区的首要工程措施。唐宋以后直至明清,圩垸在太湖平原地区大量兴起,不断发展。小者几十亩,大者可达20万亩,且往往是几十个甚至几百个圩垸相连成片。由于有圩垸水利作基础,使长三角成了我国农业经济最发达的地区之一。

有一流的技术保障——如坝工。吴人挡水有坝、堰、埝、埭、碶、堤、塘、陂等,广泛分布于主要水系的干支流上。类型上有拦河坝、溢流坝;材料上有土坝、木坝、砖坝、灰土坝、堆石坝、砌石坝、木笼填石坝、竹笼填石坝、桩基砌石衬砖夯土混合坝等等,设计、施工都十分科学。又如堰埭和复闸:我国船闸的发明,经历了堰埭、斗门、单闸、复闸等几个阶段。吴地在缺水地段,为了节水,最初的办法是隔一段修一道拦河低坝,称为堰或埭。吴地的“姜堰”、“黄埭”等即由此而来。“扬子津斗门二所”的记载,可能就是复闸。

有一流的水质保护法规——《苏州府永禁虎丘开设染坊碑》。明清时代的苏州,是我国东南地区工商业的一大都会,也是资本主义萌芽的发祥地。随着染布业的兴起,染坊又有蓝坊、红坊、黑坊及漂坊等染色坊的分工。据碑文记载:苏州虎丘一带染坊排出的大量废渣、废水,使山塘“满河青红黑紫,(臭味)溢洋”,用来煮水泡茶,“不堪饮啜”,“毒(害)肠胃”,伤鱼、伤苗、害稼,“各图居民无不抱愤兴嗟”,于是发生了120户居民联名上告官府,要求迁移染坊的纠纷。经苏州府知府会同元和、长州和吴县三县知县实地勘察,于乾隆二年(1737年)二月颁布禁令:“勒石永禁虎丘开设染坊”,“并饬将置备染作器物,迁移他处开张”,“如敢故违,定行提究”。从此染坊被迁至娄门外,踹布坊仍留原地。上述禁令全文被镌刻成碑,镶嵌在虎丘山门口右侧墙壁上而保存至今。这是我国迄今为止发现的最早的地方水质保护法规,它比英国1833年颁布的《水质污染控制法》早96年,比美国1899年颁布的《河川港湾法》早162年。

“江河是我们的兄弟,奉献给我们以甘泉。江河承载我们的船只,抚育我们的儿女。我们必须像善待我们的亲兄弟一样对待地球上的动物。想象一下,如果没有动物,人类也将因巨大的心灵孤独而消亡。今天在动物身上发生的一切,很快将在人类自身再现,世上万物皆相连”。早在1854年,美国的一位印第安酋长西雅图,在他所著的《珍爱地球》一书中如是说。

然而,从上世纪80年代乡镇企业异军突起到90年代外资的大举进入,这些年来,吴地数以千计的污染企业在太湖沿岸聚集。尽管太湖治理一直没有停歇,但治理的速度终究赶不上污染的速度。2007年5月底,无锡的水危机,正是长期污染后太湖的一次报复。我们必须继承、光大先辈们的优良传统,认真实施《全国生态环境保护纲要》和《全国农村小康环保行动计划》,凭借丰裕的水资源和地处江海交汇点的优势,在疏与导、治理与保护利用上,环保拥有“第一票”否决权,着重从4个方面做好水污染防治工作——严格实行总量控制、目标管理、责任追究制度;以保障群众饮水安全为重点,加快推进水污染防治工作;严格环境准入,加强执法监管;运用市场机制推进污染治理,切实提高污染防治能力。

(三)桥文化

路生桥,桥下水,水中舟。水,以其原始宇宙学的精髓内涵渗入人类文化思想的意识深层,在漫漫的历史长河中,伴随着人类的进化以及对自然的认知,由物质的层面升华到一种精神的境界。“水”为“智者”提供了丰富的文化源泉,“智者”亦开发了“水”无穷的文化宝藏。正因为如此,“水文化”的源流才川流不息,在有着千万年历史的吴地占据着特殊地位并进而构成华夏文明史中光辉璀璨的一页。

桥起源于中国,如隋朝赵州桥、杭州西湖苏堤六桥等,造桥技术领先世界长达1000年。我国现有各类现代桥梁近50万座,同时还是世界上古桥保存最多、品类最全的国家。我国从最早的桥——“石砩”到古桥活化石——“廊桥”,再到我国自行设计建造的第一座铁路、公路双层钱塘江大桥,直到杭州湾跨海大桥。中国的“桥”从小溪架到了小河、大江甚至大海上,从桥的变迁,折射了中华民族几千年的经济、文化、历史的变迁。素有“东方水城”美誉的苏州,渗透着水的清丽和灵气,水巷小桥、枕河人家、运河纤道、石湖农家、太湖风光等联系在一起,“绿浪东西南北水,红栏三百九十桥。”据宋朝“平江图”记载,苏州有桥359座,现尚存293座。苏州的桥不但多,而且桥名丰富多彩,富有诗情画意,耐人寻味。有以货物命名的,如:醋坊桥、枣市桥、鸭蛋桥、水泼粉桥;有以建筑命名的,如砖桥、板桥、门桥、城桥、坝基桥、石岩桥等;还有以自然景象命名的,如星桥、虹桥、火云桥、望星桥、望山桥等。以花草动物来命名的就更多了,有草桥、桃花桥、黄瓜桥、凤凰桥、金狮桥、骆驼桥、麒麟桥、百狮子桥等。在它们之中,有千年“老翁”,也有百岁“寿星”;有名闻遐迩的枫桥,也有现存最古的塔影桥;有最长的宝带桥(见图5-3),也有最小的小石拱桥(网师园内的引静桥,桥长240厘米,宽100厘米,被称为古桥中的“小家碧玉”,涉水而筑,风姿绰约。游人过桥,只需三步,故又名三步桥)。

素有“五湖之厅”(澄湖,万千湖,金鸡湖,独墅湖,阳澄湖)和“六泽之冲”(吴淞江,清水江,南塘江,界浦江,东塘江,大直江)之称的甪直镇,人呼“三步两桥”,1平方公里的古镇区原有宋元明清各式石桥72座半,现存41座,素称“中国古桥博物馆”。

图5-3 苏州宝带桥

注:建成于唐代,桥长316.80米,上有53个环洞,似长虹卧波,气势雄伟。

扬州的“二十四桥”蜚声中外,“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草木凋;二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”这是唐朝诗人杜牧于文宗大和七年在扬州写给同事的名篇《寄扬州韩绰判官》的诗句。自从这首诗流传开来,那令人神往又难以捉摸的二十四桥,就几乎成了扬州之谜。

有“长桥桥不长,断桥桥不断,孤山山不孤”之说的杭州,其“西村唤渡处”的西泠桥、“花港观鱼”的木板曲桥、“三潭印月”的九曲桥、“我心相印亭”处的石板桥等,还有“映波”、“锁澜”、“望山”、“压堤”、“东浦”、“跨虹”之妙用。可见,江南的许多桥,都有隽永的文化意蕴。

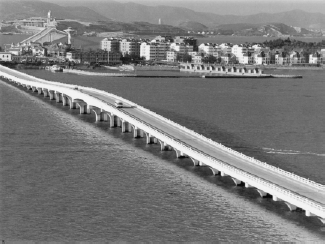

无锡有新老两座宝界桥。老的是荣德生在1934年六十大寿时将亲友馈赠的寿仪六万余元尽数捐出所建。共用了173天,动用了3000筒龙潭水泥,桥身有60个桥孔,桥宽5.6米,长375米,俗称“长桥”,又因为对面的山名叫“宝界山”,故又称为宝界桥。1994年,由于鼋头渚风景区的发展、交通拥塞问题日益严重,在此情况下,荣智健又捐资3000万元,在老桥东侧10米处,再建新桥,桥宽18.5米,长390.74米。双桥落成后,唐代大诗人李白“两水夹明镜,双桥落彩虹”的诗意,在蠡湖边上化为了活生生的人文一景,祖孙造桥,传为佳话(见图5-4)。

图5-4 无锡新老两座宝界桥

桥既是艺术品,又是“经过放大的一条板凳”(茅以升语)。吴中大地众多造型别致、千姿百态的古桥是桥文化所在的基石。“君到姑苏见,人家尽枕河,古宫闲地少,水港小桥多。”现今的桥在深厚的文化基础之上又加上了高新科技,创造了雄伟壮观的现代化桥梁,如中国内湖第一长桥——太湖大桥(见图5-5)及已建和在建的南京长江大桥、江阴大桥、苏通长江大桥……。特别是于2007年6月26日贯通的杭州湾跨海大桥,全长36公里,是目前世界上已建和在建桥梁中跨海距离最长的双向六车道大桥,气势恢宏。此外,还有繁华都市里壮丽的立交桥、高架桥等,无一不展现了现代吴地的风貌。

吴地现有8000万人口,通过文化认同的黏结,架设一座心灵之桥,让言说者不空谈、主事者不麻木、刚烈者不偏激、脆弱者不沉沦。解读生活中的水与桥,构建和谐社会的水与桥,既是所需,更是吴文化的文脉与使命。

图5-5 太湖大桥

注:苏州太湖大桥,建成于1994年,全长4308米,181孔,为中国内湖第一长桥,宛如长虹卧波,又如一飞舞银练飘落于太湖群岛之间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。