第四节 气象万千的灵性地球

科学家一直难以找出当生命的最初组成元素出现在地球后,这些成分组合构成生命的原因。科学家Yoshiro Furukawa和其他研究人员用发射枪模拟铁离子与含碳陨星进入水和氨混合物的情形,以模仿地球早期海洋中的化学反应。在高速冲撞后获得了包括简单氨基酸在内的有机分子混合物。这个结果让他们得出了地球上最早生命所需的复杂有机分子有可能是小行星撞击海洋后促成的。

地球生命的出现应该在海洋形成后不久就出现了组成生命有机分子的萌芽。

图3.23 50年前加加林眼中的地球

图片版权与提供:ISS Expedition 7 Crew,EOL,NASA

1961年4月12日,苏联航天员尤利·加加林(Yuri A lexseyevich Gagarin)成为第一个进入太空的人。他对太空的景观有如下的描述:天空非常的幽暗,而地球是蓝色的,看起来一切都非常清澈。这与2003年国际太空站所拍摄到的图片相比,十分相似。

一些科学家提出,自地球在45亿年前受到撞击导致月球诞生后,就再也没有出现能摧毁地球整个表面和生物圈的事件,这个结论是从采集到38.3亿年前地球岩石的生命痕迹中得出的。从此以后,地球虽然又发生小行星撞击事件,但表面熔化的面积从未超过37%,温度超过500℃以上的地域也未超出这个范围,一些能承受高温的微生物仍然生存了下来。

澳大利亚、法国和日本的科学家在南极冰架海域对海洋生物进行了彻底普查,绘制出南极海域生物组成图,同时考察了南极气候变化对该地区海洋环境的影响。三艘科考船在3 000平方千米的海域,以近乎地毯式的海底搜索中发现了许多令人惊叹的海底奇观。联合科考队从南极大陆东部附近海域共采集了数千种海洋生物样本,其中有1/4属于未知种群。一些深海动物体型非常巨大,有餐盘大小的海蜘蛛、触须达6米长的水母、巨型虫子和甲壳类生物,其中有些生物是人类未知的新物种。澳大利亚科考队长马丁·里德尔说:有些鱼类的鳍和嘴都很奇特,一些鱼全身都有可能长鳍,而且在嘴部周围还长一些可摇摆晃动的部分,看上去很滑稽。一些鱼还长有非常大的眼睛,以适应黑暗的海底世界。在海底的部分地方,每一寸土地都有生命存在。

最近,人们发现在地球上极端炽热、寒冷、酸性和辐射的条件下也有生命存在。例如:美国黄石国家公园内的冒泡热泉里细菌大量繁殖,但那里是高酸性的,而且水温达90℃,一些微生物可在极低的温度下繁殖(-18℃);在地球最干燥、最炎热的沙漠里也能发现地衣和真菌等生命形式。在地球上有证据表明,以单细胞有机体形式的原始生命能在深海火山口附近产生,从海底火山口获得能量。南极洲的沃斯托克湖深埋在4千米厚的冰层下,取出的冰芯样本中却匪夷所思地存在着细菌、真菌和孢子等微生物类生命的证据,另一些样本为我们揭示了地球上前所未见、难以识别的一些特征。而南极大陆露岩地带和岛屿上,生存着地衣和苔藓,地衣每百年仅生长16毫米,科学家还解释不了地衣生长缓慢的原因。不过,这恰恰可以让科学家们利用冰川砾石上生长的地衣直径来推算地衣的年龄,进而估算出冰川的退缩和稳定期的大致年代。

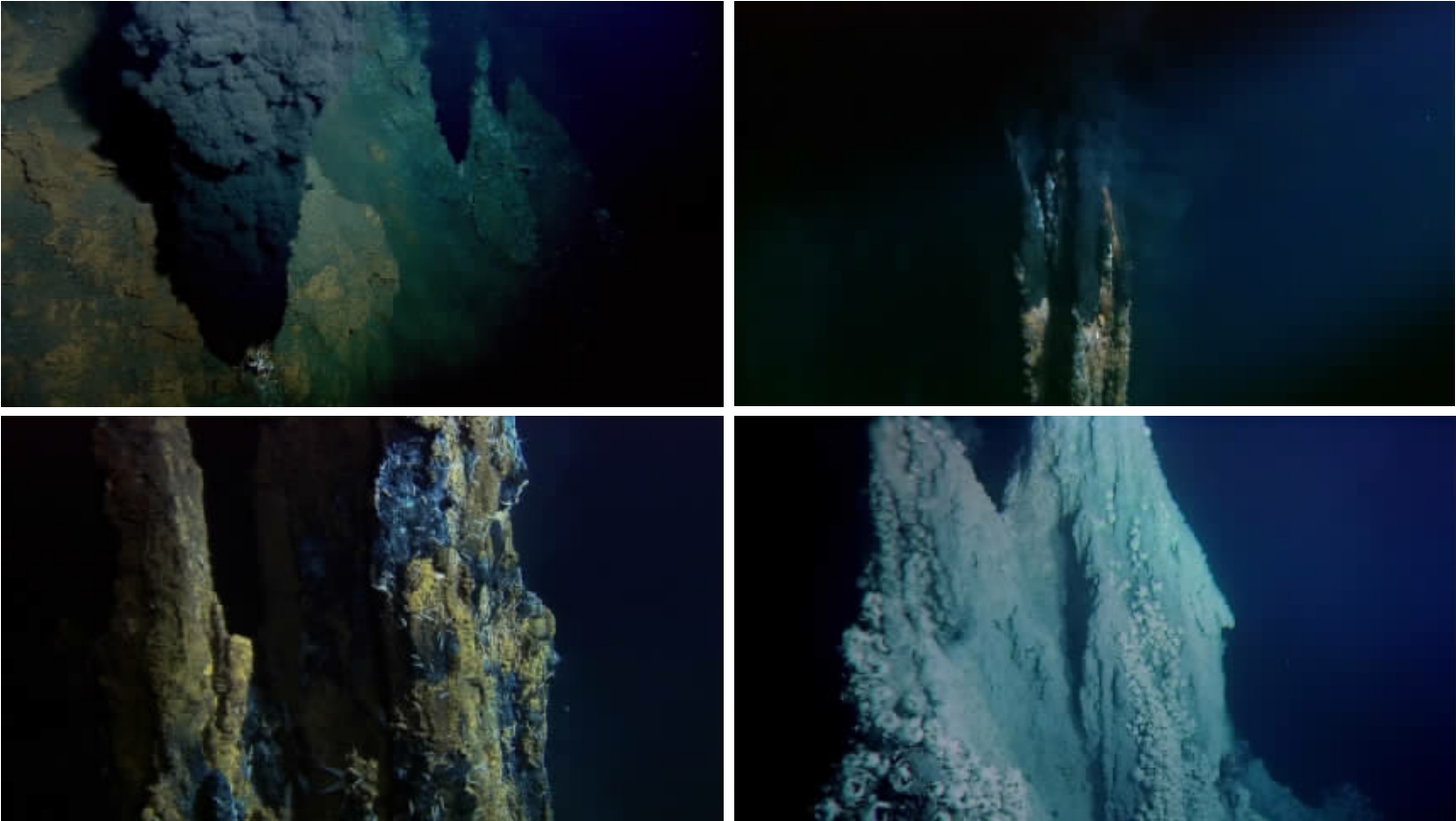

中国科学家在第20次大洋科考中取得了突出的成绩,特别是海底多金属硫化物调查取得了历史性突破,仅用10个月共发现11个海底热液区和4个热液异常区(其中包括一个极难被探测到的非活动海底热液区)。首次在东太平洋海隆赤道附近发现大范围活动的海底热液区。2009年第21次大洋科考中,又发现东太平洋赤道附近洋中脊扩张中心,水深约2 700米的一个像“鸟巢”的黑烟囱高达26米、直径约4.5米,烟囱外壁从底到顶有虾和管状蠕虫群落等热液生物,其周边分布着大小形态不一的黑烟囱群落;首次在西南印度洋发现以地幔岩为基底的多金属硫化物区;首次在西南印度洋发现超大范围新型碳酸钙海底热液区。在“大洋一号”科考船工作的中国科学家对深海底热液区多金属硫化物、深海海山区、富钴结壳、深海洋盆、多金属结核和深海生物多样性等多项调查研究取得了丰硕成果。

图3.24~图3.27海底黑烟囱及烟囱周边的深海生物。

图片版权与提供:BBC纪录片《行星地球》截图

由挪威柏根大学、美国华盛顿大学、德国布里曼大学和洛桑瑞士联邦科学院组成的科考队,在格陵兰岛和挪威之间的大西洋洋中脊海域,北纬73度的海面下3千米处,发现了5个“黑烟囱”的海底地热流出口群,其中最高的“黑烟囱”有四层楼高。地壳裂口喷涌而出的热液温度达400℃以上,是地球上已知的最北端海底地热出口及最高温度的海底涌泉。人类已在大西洋底部深海位置发现多处类似的“海底黑烟囱”。科考队的专家认为,海底地热裂口是海底地壳沿中洋脊破裂带错动扩张所造成的。随着地壳错动扩张,海水渗入地壳下遭遇炽热的岩浆形成热液,而热液又携带矿物质从喷口处返回海中遭遇冰冷海水凝固,凝固的矿物质在裂口周围不断堆积,形成了巨大的“烟囱”。这次新发现的“烟囱”中最大的一个底部直径大约为250米,顶部直径大约为90米。这片海底地热出口集中区已活跃了数千年。虽然海底缺少阳光,但是热液中的黄金等矿物微粒会为海底生物提供养分。因此,地热喷口的附近周边区域宛如一片“生命的绿洲”,生活着大量的微生物,存活的长管虫、蠕虫、蛤类、贻贝类,还有蟹类、水母、藤壶类等许多特殊的生物物种,显得生机勃勃。

北极热液出口周边的生态系统和其他海底地热裂口的生态系统有着明显的区别,科学家认为,海底地热液喷口可能是地球生命起源的最理想环境。

中国地质科学院副院长董树文对中国的入地探测计划进行了前景预测,估计2012年前,人们有望在一个三维透明的地球模拟器里,真切地感受火山的正常“呼吸”、喷发前的“胀气”和短期形变;可以给地球深部做“B超”,对地球进行深入的了解。如果将地球比做一个鸡蛋,人类对地球的了解尚停留在蛋壳层面,对地球深部地幔和地核的结构、组成、过程、状态的了解几乎全部来自地震所产生的信息,以及借助电磁波场、重力场和地磁场等进行的间接研究,因为人类对地壳的直接钻探深度只有地下12千米,和地球半径相比,相差太远。对地球深部的了解,是把握地球内部脉搏、提升自然灾害预警能力、预测地球未来动态的必要手段和方法。

地球陆地上有数不清的瀑布,随着世界各地山川地貌地质结构的多样性,让众多的大小瀑布分布在了奇特的高山平原当中,犹如蓝色的宝石和彩带,撒在了人间最美的地方。位于非洲津巴布韦和赞比亚交界处的维多利亚大瀑布,下泻宽度达1 700米,高度约110米;加拿大与美国交界处的尼亚加拉大瀑布,阿根廷与巴西交界处的伊瓜苏大瀑布,平时宽100米左右,到丰水期可达3 000米左右,平均落差75米左右;位于南美洲委内瑞拉东南部卡罗尼河中游支流上有世界最高的瀑布——安赫尔瀑布,落差达979米,真可说是“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”了。中国最大的瀑布要数贵州黄果树瀑布,高68米,还有九寨沟瀑布等,它们迎着阳光展现出了最美的七色彩虹,无数的瀑布给大地披上了五彩缤纷的盛装。

地球上最荒凉的地方是沙漠,沙漠是恐怖的,沙漠又是迷人的。全球最大的非洲撒哈拉沙漠曾是水草丰美的原野,中国塔克拉玛干沙漠、腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠等曾经同样是林草甜美的平原,澳大利亚新普林沙漠、美国新墨西哥州的路索罗盆地沙漠、土库曼斯坦卡拉库姆沙漠、美国科罗拉多河大峡谷东岸的阿里桑那沙漠等都显得千姿百态、格外姣美。“有的像一团火,似乎沙漠在燃烧;有的像一堆堆雪,大有雪的海洋之势;有的像黑色的原野,似乎有无数的黑珍珠铺满大地;有的像五彩云霞,琳琅满目的各色石子晶莹剔透,再加上生命力异常顽强的各类生物生活在其间,仿佛大自然就是要创造出这些沙漠来点缀地球。”

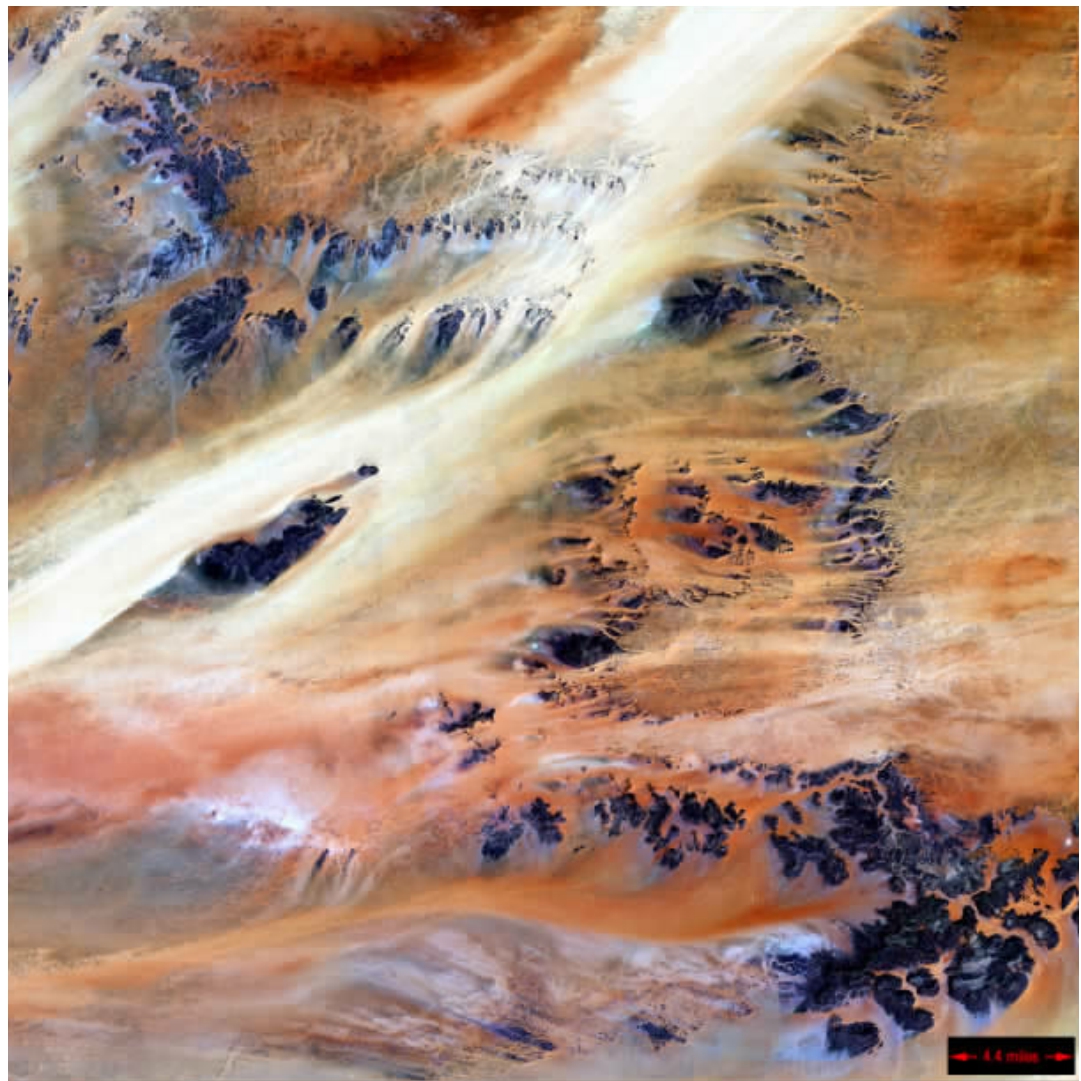

支配了非洲2/3强面积的是片幅员广阔、称霸地球的干燥沙砾带——撒哈拉沙漠。延伸整个撒哈拉沙漠的是浩瀚的沙地、沙砾平原,大量的沙丘和贫瘠的岩山。然而,在10万年以前,同一区域满布着如茵的绿草,大量的哺乳类动物如狮子、大象等徜徉其上。现在的撒哈拉则只有2%是绿洲,零星的土地种植着作物,却居住着将近200万的人口。其中绿洲通常位居自然泉水中心,上面的照片色彩鲜艳,岩石充斥的土地则在查德(Chad)附近的Terkez绿洲延伸了50千米。

图3.28撒哈拉沙漠里的Terkez绿洲

图片版权和提供:Landsat 7,NASA

沙漠给人类带来了灾难,也给人类带来挑战。治理沙漠、造福人类是地球人最艰难、最伟大、最有希望的万世工程!治理好沙漠将为地球人长期生存提供另一片广阔的天地。

地球北极附近的针叶林地带是地球氧气来源的另一个重要窗口,图3.30中(绿色部分)呈圆圈状的针叶树林带围绕地球在北寒带起到了巨大的空气调节作用,它们制造了巨量的氧气,使地球大气中的氧气不断得到补充和更新,对地球人类的生活起着重要的保障作用。

到此为止,我们已全面了解了地球表面的主要特点,也领略到了地球母亲创生的艰辛,我们从根本上知道了地球的本源。

图3.29巨大的亚北极针叶林地带

图片版权与提供:BBC纪录片《行星地球》截图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。